- ホーム>

- 理学療法 リハビリテーション>

- バックナンバー:2016年 10月

バックナンバー:2016年 10月

2016.10.25 【撮影レポート】

林 典雄先生

運動器リハビリテーションのための超音波画像描出テクニック

今回は、運動器機能解剖学研究所の林典雄先生に解説をしていただきました。

テーマは、「運動器リハビリテーションのための超音波画像描出テクニック」

理学療法士は従来、関節障害に対して指で感じる違和感を大切にしてきました。 しかし、この違和感は画像にすることができず、そこには職人技の域が介在してしまいます。 超音波は、この指で感じる違和感を画像にできるもので、運動器リハビリテーションの臨床を大きく変革するツールといえるでしょう。 しかし、セラピストがこれを学ぶ機会は極めて少ないのが現状です。

今回は、セラピストにとって重要な筋肉の描出を、一つひとつ丁寧に解説していただきました。 その中で、きれいな画像を得るためのテクニックを紹介しています。 これは超音波画像描出の基礎の部分です。ここをしっかりとおさえなければその先に進むことは出来ません。 また、きれいな長軸画像を描出できることは、魅力的な動態描出を行うための準備となります。

プローブ操作の映像と、超音波画像の二画面で構成されており、

映像だから伝わる、非常に分かりやすい内容になっております。

画期的な教則DVDになることと思いますので、ご期待ください!

2016.10.20 【セミナーレポート】

ジャパンライム主催セミナー

脳卒中片麻痺者への理学療法アプローチ

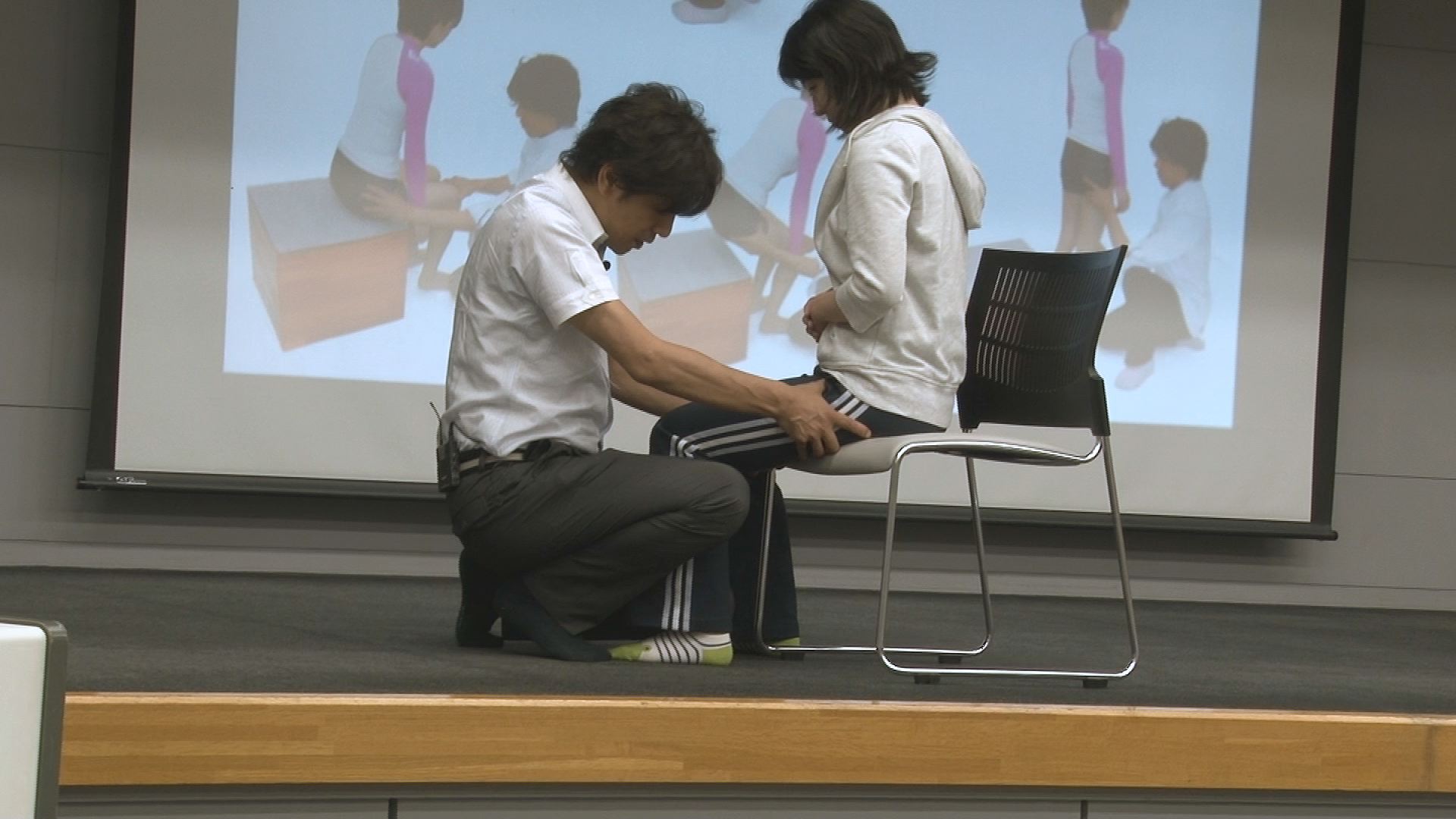

2016年10月16日(日)に東京都江東区にある東大島文化センターに甲府城南病院の斎藤智雄先生、 高石みわ先生をお迎えして「明日からの臨床で活かせる!脳卒中片麻痺者への理学療法アプローチ」のセミナーを開催しました。

今回は受講者にはあらかじめ映像で概要を予習して来ていただき、当日は実技に時間を割きました。

内容は…

・脳損傷後の機能回復メカニズム

・感覚入力

・姿勢コントロール

・運動学習

・片麻痺者の特徴と治療(介入)

・急性期~回復期の特徴

・評価と治療の実際(症例)

概要

・脳卒中によって様々な機能障害が起こるが、神経回路が新しく構築されることで機能を回復させることができる。

運動療法はこの中枢神経系の再組織化に対して効果を示すと考えられる。

・中枢神経系は環境の変化に順応し、環境調整や治療的介入によって変化していく。

・患者がセラピストに任せきりではなく能動的に動いてもらうことが重要である。

効果を発揮するには、できるかできないかのギリギリの課題を設定するのがいい。

・患者さんに能動的に動いてもらうためには実際的で具体的な大きな目標を与えることも重要。

・大切なことは患者さんとの信頼関係。

一緒に考え、評価と治療の実践が患者さんにも理解できたり伝わったりすることである。

実技の例

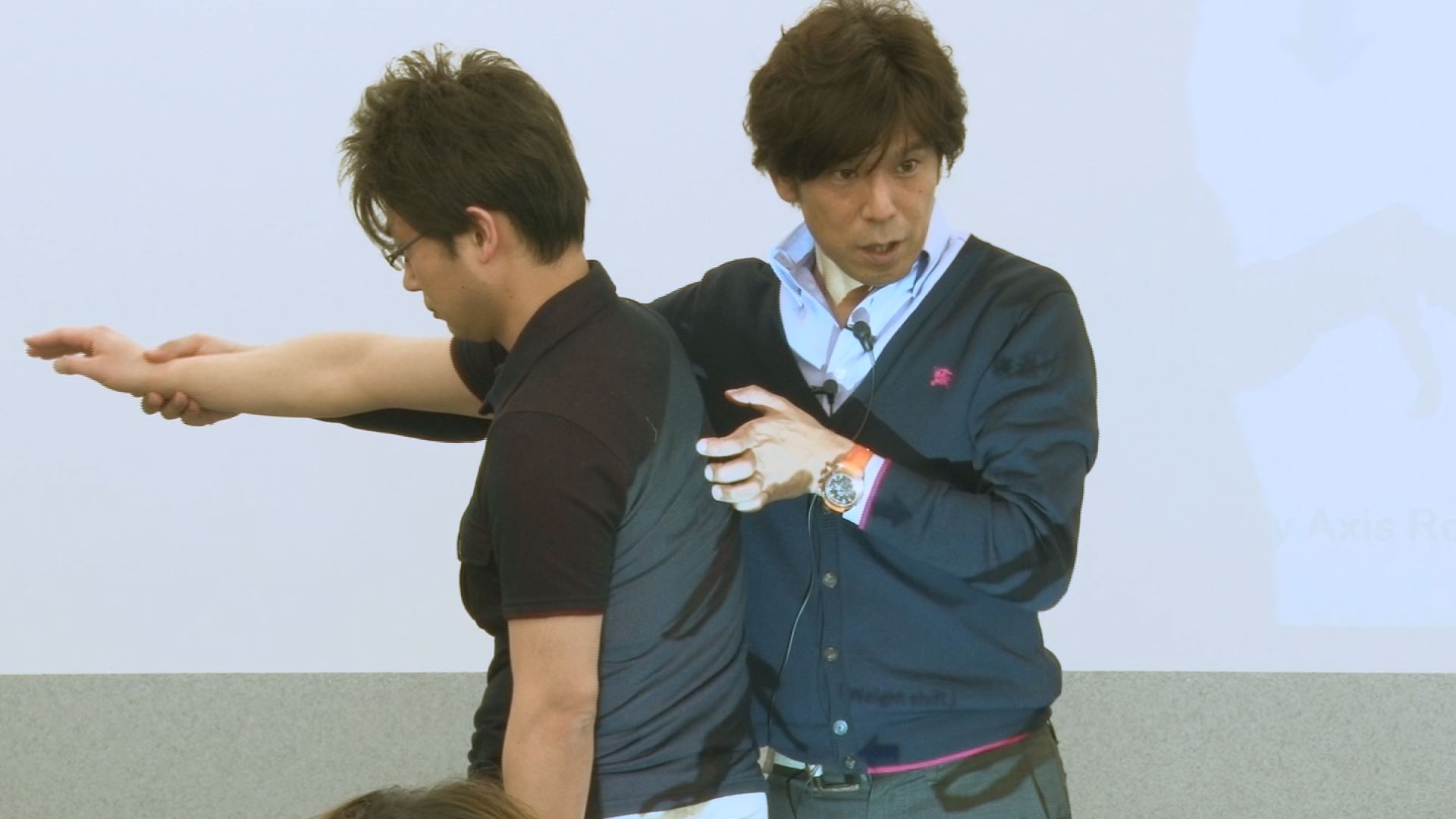

2人一組になり手の平を大きく使って肘を内外線しながら持ち上げる。

この時に患者(この場合は相手)の可動域に限らず、脈拍や暖かさなど様々な情報を得る。

体験実技

となりの人と身体の一部を接触した状態で、一緒に立つ。一緒に座る。

→骨盤の前傾・後傾を繰り返し、立つ準備ができたら立つ。続いて立位で前傾・後傾を繰り返し準備ができたら座る。

麻痺者の立ちあがらせ方の練習

自分の重心を低くし頭を相手の側部に密着させ足の位置、手の位置に注意しながら立ち上がらせる。

参加者の方の感想

・実技を豊富に取り入れていただけて分かりやすく、今後の課題も見つかりました。臨床に活かせていきたいと思います。

・とても勉強になりました。上肢についてもやってほしい。

・実技が多く実践的で良かった。

・事前学習の動画もあることで予習にもなり、講義も理解しやすくなるのでとても良かったです。

苦手な脳神経の分野でしたが、とても分かりやすかったです。

・能動的に参加できるよう誘導していくことが大切だと分かったが、

誘導方法のセラピストの身体の使い方や誘導方向が難しかったです。

2016.10.19 【セミナーレポート】

ジャパンライム主催セミナー

PNFを用いた腰痛へのアプローチ

2016年10月2日(日)東大島文化センターに国際PNF協会アドバンスインストラクターの市川繁之先生をお迎えして 「PNFを用いた腰痛へのアプローチ~急性期から回復期そして日常動作への応用~」セミナーを開催しました。

体にあるレセプター(感覚受容器)が刺激を受け取り、脳に信号を送ることによって、 逆に脳から神経を通って必要な筋肉を動かしますが、レセプターがつぶれていると信号が行かないため筋肉が働きません。 PNFは、まずレセプターに適切な刺激を与えて脳と神経・筋肉との連動を活性化させるという考え方です。

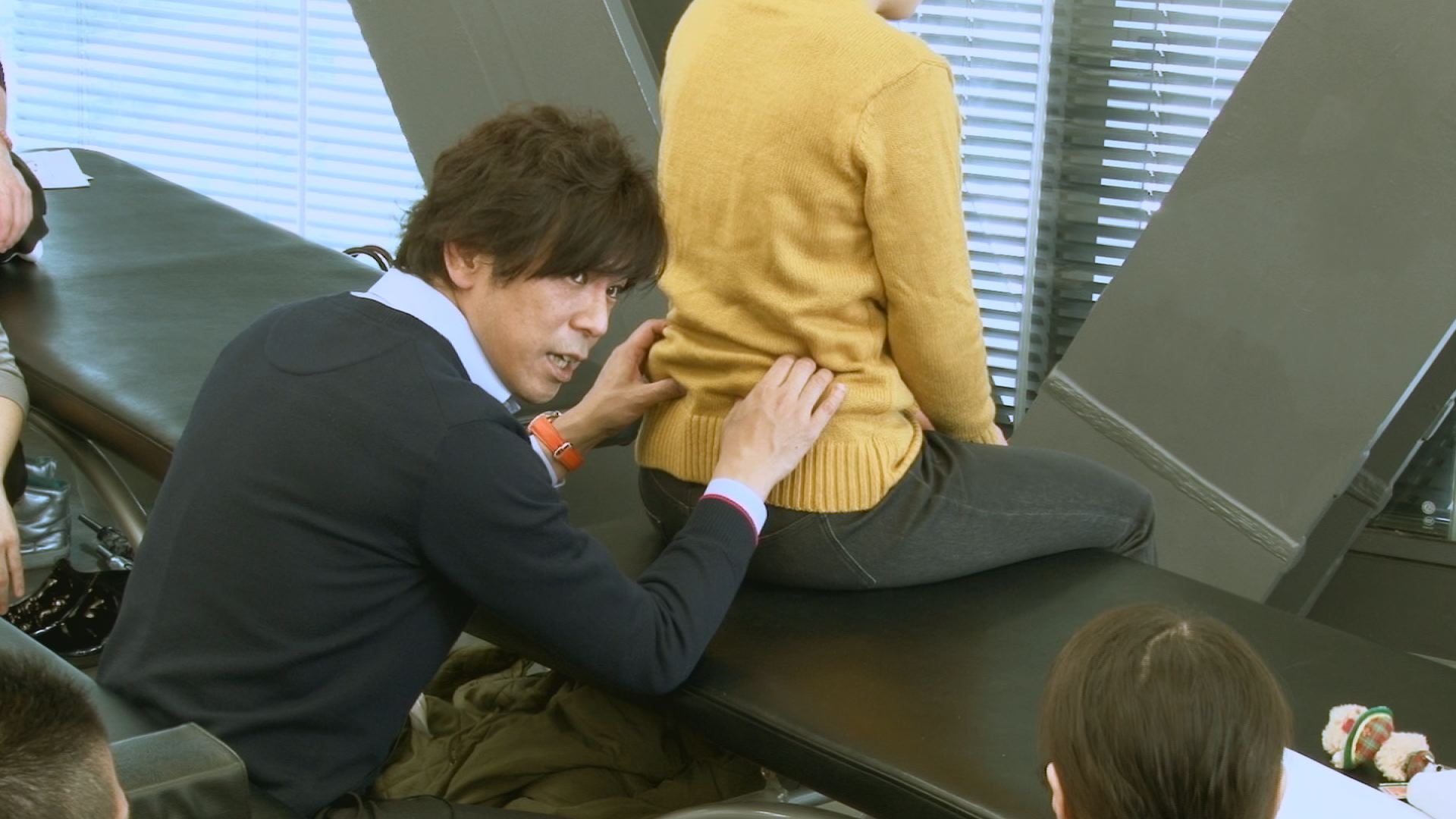

実際のアプローチについて先生が見本を示され、受講者は2人一組になってお互いに行い、先生に適宜アドバイスをいただいた。

・急性期のアプローチとして腰椎をまず屈曲・伸展(矢状面)、次に側屈(前額面)、そして最後に回旋を加えた3次元で動かしていく。 いずれも初めは他動的、そして介助を加えながら自分で動かしていくことで、筋肉をコントロールする動きを覚えさせていく。 回復期には、腰方形筋に圧を加え筋緊張を起こさせ、圧を加えるのをやめてしばらく待つことでリラクゼーションさせる。

テコの原理を使い、下肢や上部体幹を動かして腰椎の屈曲、側屈、回旋を同時に行っています。

・筋肉を伸ばしたり縮めたりすることで柔軟性をつけていく様子も示していただいた。 今回の受講者でモデルになってくださった方は朝の立位体前屈がマイナス20㎝ぐらいでしたが、 先生が背中の部位を押し、背中を丸めさせたり伸ばさせたりした結果、 セミナー終了時には手の平が床にべたっと着くまでになっていました。

参加者の方の感想

・充実した内容でもっと色々な事を知りたいと思うセミナーでした。・実技が多く分かりやすかった。

・分かりやすく実技を教えていただき良かったです。PNFの考え方がよく分かりました。

・内容はとても理解しやすく具体的で良かった。PNFのコンセプトが理解できました。

・腰痛で悩んでいる部分があったのでとてもよい機会でした。

2016.10.03 【新作DVD】

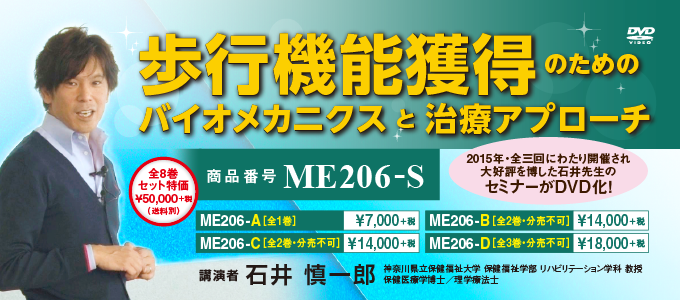

歩行機能獲得のためのバイオメカニクスと治療アプローチ

商品番号:ME206-S

販売価格:全8巻 50,000円(税別)※セット特価

■講演者:石井 慎一郎

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科 教授

保健医療学博士/理学療法士

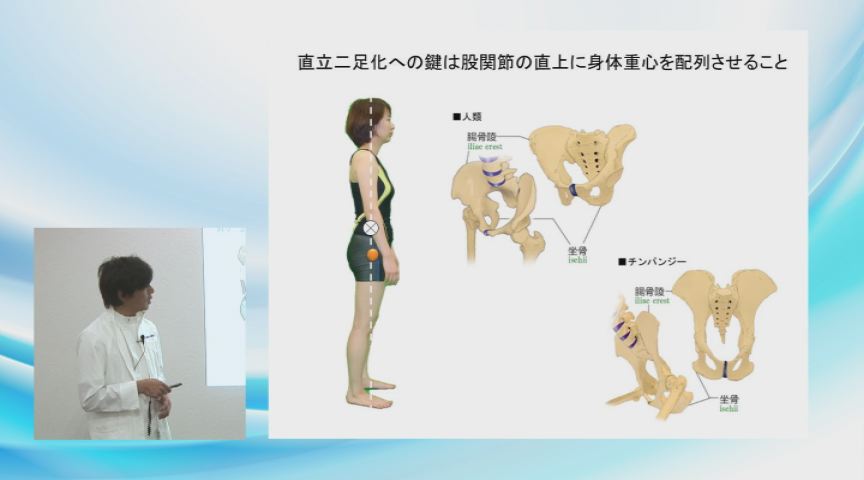

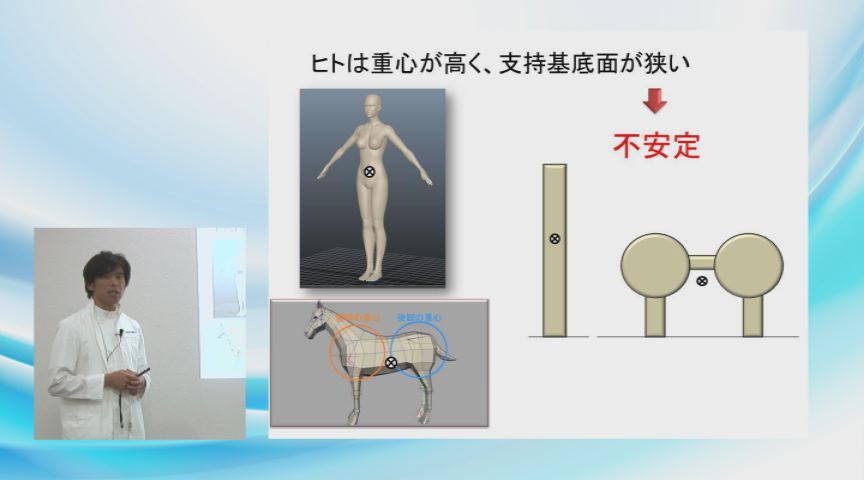

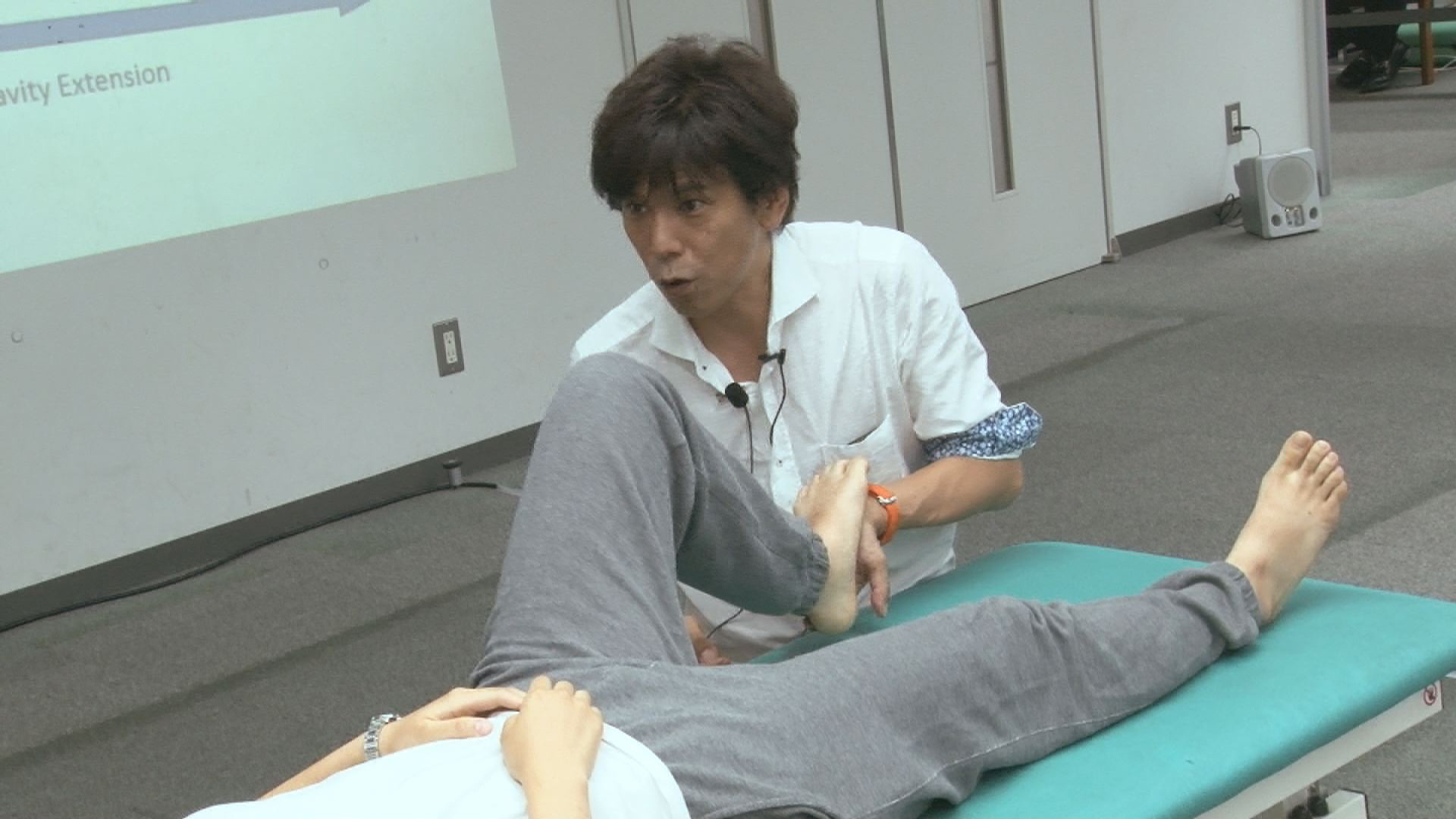

2015年、全三回にわたり開催され、大好評を博した石井慎一郎先生のセミナーがDVD化! このセミナーでは、歩行機能獲得をテーマに、「バイオメカニクス」と「進化のプロセス」の観点から、 ヒトの直立二足歩行を可能にするメカニズムや機能解剖、そして治療アプローチについて講義。

石井先生の臨床経験や、受講者をモデルにしたデモンストレーション、 そしてセミナーならではのちょっとした余談にも、臨床のヒントになることが沢山あります。 基礎知識の確認や更なるステップアップのために、是非ご活用ください。

ME206-A 治療アプローチの理論的背景(110分)

☆バイオメカニクスと進化のプロセスからヒトの直立二足歩行を紐解く!

ヒトの直立二足歩行は非常に不安定で、他の動物が選択しないような移動様式です。

したがって、進化のプロセスや他の動物との骨格の違いを分析していく中で、 直立二足歩行に必要な構造、直立二足歩行を可能にするメカニズムがみえてきます。 ここでは、力学的側面と、進化の過程で獲得した形態特性から、ヒトの直立二足歩行について再考し、 そこで得られた知見から、治療アプローチをどのように展開していけば良いのかを解説します。

■イントロダクション

■直立二足歩行のメカニズム

◎進化のプロセスと移動様式

◎直立二足歩行の力学的側面

■直立二足歩行に必要な形態特性

◎進化の系統樹

◎骨格構造の変化

■まとめ

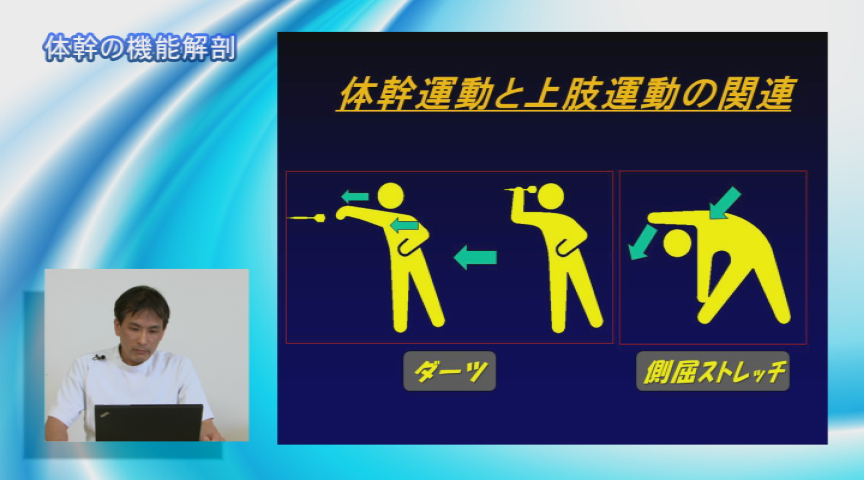

ME206-B COREの機能とロコモーション

☆構えをつくり、コアコントロールを高めるアプローチ!

コアコントロールとは、肩甲帯・体幹・股関節を含む姿勢制御系の協調です。 これによって、私たちの身体は無意識下で自動的に制御され、四肢の運動の基盤となって 安定した身体運動を可能にします。ここでは、コアコントロールの概要や、 構えと運動のイメージのつくりかた、リーチ動作を利用したアプローチなどを講義します。

ME206-B1 姿勢制御のバイオメカニクス (93分)

■コアコントロールの概要

◎コアコントロールとは

◎ロコモーターシステム

◎コアコントロールとロコモーターシステムの関係

◎姿勢制御の3つの要素

◎運動制御の枠組み

◎股関節の直上に身体重心を配列させる

■腰椎の可動域の拡大

■仙骨の動きの評価

■大殿筋上部線維の評価

■荷重時の仙腸関節の評価

■肩甲骨のアライメントの評価

ME206-B2 コアコントロールを高めるアプローチ (112分)

■多裂筋と腸腰筋の協調

■歩行運動における神経回路

■リーチ動作を利用したコアコントロールアプローチ

◎リーチ動作と体重移動

◎寝返りの誘導

◎起き上がりの誘導

◎立ち上がりの誘導

■骨頭への荷重

ME206-C 下肢機能の評価と治療アプローチ

☆直立二足歩行に必要な下肢機能を活性化する!

ここでは、歩行機能獲得のカギとなる、下肢のVertical extensionと抗重力伸展活動の促通、 Weight Transferなどについて実技講習を行っています。臨床でよくみられる問題点を示しながら受講者の疑問に答え、 診るべきポイントや臨床上の工夫を伝授。このDVDをご覧になることで、 日々の臨床で抱えている悩みを解決する糸口が見つかるかもしれません。

ME206-C1 Screw Home Movementの評価(96分)

■前回の復習

■Screw Home Movementと膝関節の伸展可動域

■Screw Home Movementの評価

ME206-C2 歩行動作に繋げる下肢へのアプローチ(106分)

■足底からの入力情報との協調

■腸脛靭帯のリリース

■起立動作時の足部―下腿部のアライメントの評価

■下肢の抗重力伸展活動

■Weight Transfer

ME206-D バイオメカニクスに基づいた評価と治療戦略

☆石井慎一郎先生の視点や、臨床思考プロセスから学ぶ!

理学療法の臨床意思決定においては、トップダウン的な思考プロセスが重要です。 患者さんが何を望んでいるか。そのためには何が必要か。 そしてそれが満たされていない原因は何か。このようなプロセスで評価、治療へと繋げていきます。 ここでは、実際の臨床場面の動画を用いたケーススタディで、 評価から治療アプローチまでの流れを講義。さらに、要所で実技を交えて、 これまで学んだ内容を復習していきます。

ME206-D1 理学療法の臨床思考プロセス(101分)

■HOPEとNEEDS

◎リハビリテーションの本質

◎症例のHOPEは何か?

◎HOPEを実現するために必要なNEEDSは何か?

■Meaningful Task

■Driver と Reactor

ME206-D2 人工膝関節置換術後の理学療法(68分)

■評価

◎歩行分析のポイント

◎TKAのアライメントデザイン

◎下肢アライメントの評価

◎関節可動域の評価

◎Screw Home Movement

■治療アプローチ

◎伸展位での外旋可動性の改善

◎伸展アライメントの構築

◎伸展可動域の改善

◎Roll backと膝関節の可動域

◎Four Bar Chain Mechanism

◎屈曲位での内旋可動性の改善

◎屈曲可動域の改善

■実技講習(屈曲可動域の改善)

ME206-D3 抗重力伸展活動の活性化 (70分)

■抗重力伸展活動を高めるために

■起立動作・着座動作と抗重力伸展活動

■下肢の協調性を高めるトレーニング

■抗重力伸展活動のコントロール

■まとめ

2016.10.03 【新作DVD】

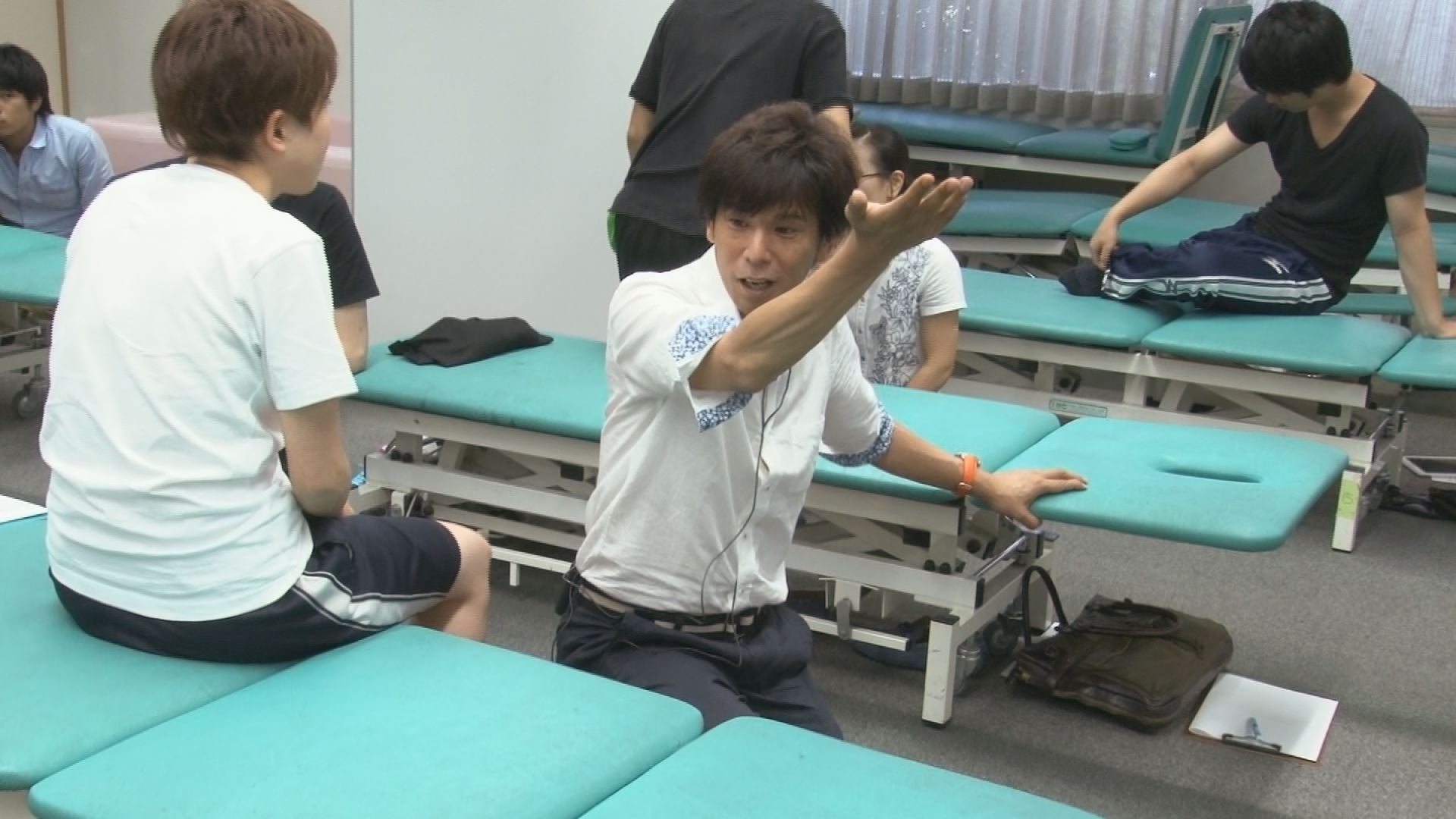

体幹機能障害に対する運動療法

~協調的な筋活動による体幹機能の再構築~

商品番号:ME198-S

販売価格:8,000円(税別)全1巻

■実技・解説:鈴木 貞興

(社会福祉法人あそか会あそか病院 リハビリテーション科 /

昭和大学江東豊洲病院 リハビリテーション室 / 理学療法士)

☆体幹―頭部・四肢との相互関係を改善し、効率的な動きを引き出す!

☆骨盤傾斜や腰椎に作用する筋群を活性化させる!

体幹は、頭部・四肢からの影響を受けやすく、体幹機能を再構築するためには全身の協調性が重要です。 したがって、体幹のみならず、頭部・四肢の動きを改善し、それぞれの相互関係を改善することで、効率的な動きが引き出されるのです。

このDVDでは、体幹機能障害を改善させるための運動療法について実技で解説します。 患者さんの能力・症状は個々に異なり、画一的なアプローチをすることは出来ません。 ここでは、基本的な運動療法の手順だけでなく、起こりやすい代償動作や、 運動課題を上手く実施できない場合に、どのように運動学習させれば良いか、 または別のアプローチが必要となるのかなどについても解説しています。是非、臨床にご活用ください。

※リハビリテーション室で収録を行なっているため、周囲の現場音が入る箇所がございます。予めご了承ください。

ME198-S 体幹機能障害に対する運動療法(74分)

■運動療法の概要

■筋活動を向上するためのトレーニング

◎腹部引き込み運動(背臥位/座位)

◎体幹安定化トレーニング

◎大腰筋トレーニング①~②

◎腰背腱膜―大殿筋膜の協調性①~②

◎腰部伸展回旋筋のトレーニング

◎体幹上部伸筋群の強化

◎脊柱伸展を拡大するストレッチ

◎体幹上部・下部の協調性

◎股関節前面筋と腰方形筋・広背筋のストレッチ

■骨盤傾斜・腰椎運動に対するトレーニング

◎腰部のストレッチ①~②

◎殿筋・ハムストリングスのストレッチ

■骨盤・脊柱の動きを協調させるトレーニング

◎骨盤前傾挙上と胸椎伸展の協調

◎背部伸筋のストレッチ

◎脊柱の伸展屈曲と骨盤前後傾の協調①~②

◎脊柱の側屈と骨盤側方傾斜の協調

■脊柱と下肢を協調させるトレーニング

◎股関節・膝関節・体幹伸展の協調

◎下肢伸展と骨盤前傾・体幹伸展の協調

◎体幹のポジションと下肢伸展の適正化①~②

◎体幹―下肢の並進の協調

2016.10.01 【撮影レポート】

鈴木俊明先生 筋電図データが教える運動療法

今回は、「筋電図データが教える運動療法」というテーマで、鈴木俊明先生に解説していただきました。 筋電図は侵襲がなく、個々の筋活動を捉えることが出来るツールで、リハビリテーションをはじめ、広く活用されています。 今回のDVDでは、動作を行った時の筋活動の変化を筋電図波形から捉え、そのデータを基に運動療法へと繋げていきます。 動作と筋電図をリンクした、映像ならではの視覚的にも分かりやすい内容となっています。

撮影を終えたばかりですが、年内発売に向けて鋭意制作中です!

鈴木俊明先生 関連商品

ME152-S 筋緊張異常の評価とアプローチ緊張異常について考え、そして筋緊張検査の方法と各筋に対するアプローチの方法について、研究データを交えながら詳しく解説。