- ホーム>

- 理学療法 リハビリテーション>

- バックナンバー:2015年 01月

バックナンバー:2015年 01月

2015.01.21 【特集記事】

全国各地でセミナーや講演を行い、幅広い分野で活躍する山本尚司氏。現在は、リハビリテーションを理念に日本の復興と活力を世界基準にて発信していくために活動されています。 今回は、山本氏自身の理学療法に関するエピソードや考え、次代の理学療法士について語っていただきました。

―理学療法士になったきっかけを教えてください。

特に昔から理学療法士になりたいと思っていたではわけではないです。社会的に理学療法やリハビリという言葉が今ほど浸透していない時代だったので、憧れを持っていたわけではありませんでした。 ただ元々人間の体に興味があって、例えば中学生のころにインソールを作ったり、ヨガをやってみたり、自分の体を通して身体機能について調べることが好きでした。

―なるほど。少し変わった少年期ですね(笑)

それから、たまたまスポーツ選手が過流浴で治療しているのを知ったことが、理学療法を知った1つのきっかけになりました。本当に偶然なので理学療法を好きになったというよりは、自分を理学療法に近づけていった結果という方が正しいかもしれないですね。

―若いころに苦悩されたことなどはありましたか?

一生理学療法士をやっていけるのか…不安感、仕事のやりがい、理学療法士としての存在意義、専門性とは何か、自分自身とは…などたくさん悩みはもっていました。 ただそれは20代の人ならどんな業界の人でも悩んだりすることだと思います。―そこから脱却する転機のようなものはありましたか?

特別な出来事はないです。仕事を続ける中で少しずつ自信を持てるようになり、だいたい10年でそういう悩みがなくなりましたね。

―先生が大事にされているもの・考えについて教えてください。

学校の先生からは「すべて疑いの目をもて」と言われていましたが、私はそうではなくて「一度自分の中で受け入れ、咀嚼して判断する」という考え方をもっていました。 自分のこだわりは持ちつつ、例えば「この方法はないよな~」と思えるものでも受け入れることで新しい発見があります。 ただそれは自分が持っていた価値観を壊すということにもなるので、それまで積み上げた物を壊されるという思いにさらされます。 それまでの価値観を壊すということが大事だと気付いたので、意識的に価値観を壊すトレーニングを何度もやっていました。 そういうことが大切だと思います。―今の理学療法士、これからの理学療法士に望むことはありますか?

昔は今ほど年功序列の関係はなかったように感じています。 そうはいっても今の人たちは、上の人たちにおんぶに抱っこではなく、様々な方法を研究したり、セミナーに参加したりと勉強熱心だと思います。 ただ、技術がどんどん出てくる中で、そもそものリハビリテーションの理念が忘れられている、あるいは意識されなくなっているように感じます。 ですので、若い人たちには技術だけでなく、リハビリテーションの理念についても考えてほしいと思います。 そして私は自身の活動を通して、理学療法士が目指すべき道の一つの羅針盤になりたいと思っています。―今回販売されたDVDやオンデマンド配信映像はどのような人たちに見てもらいたいですか?

いま迷っている人、専門性について考えている人、運動連鎖・身体機能の原理原則に興味を持っている人たちなどに見てもらいたいですね。

山本 尚司(やまもと ひさし)

一般社団法人 フィジオ運動連鎖アプローチ協会 代表公益社団法人 日本理学療法士協会 理事

特定非営利活動法人 日本障害者協議会 理事

昭和43年兵庫県生まれ。スポーツ現場のトレーナー活動や、カイロプラクティック・整体治療、咬み合わせと全身バランスについて研鑽など活動の幅を広げていき、 平成15年に運動連鎖アプローチ研究会を発足。平成19年には運動連鎖アプローチ研究所を設立し、 平成24年に一般社団法人フィジオ運動連鎖アプローチ協会を設立。代表を務める。

また、平成23年3月に発生した東日本大震災の際には、石巻市・南相馬市などに赴いてボランティア活動を行い、現在でもその活動を続けている。

山本尚司 実技・解説DVD 最新作

運動連鎖アプローチ(R) はPKAAの登録商標です(登録第5597600号)

2015.01.20 【新作DVD】

~運動連鎖アプローチの臨床思考過程と臨床推論を紐解く~

全3枚(分売不可) 価格:24,000円(税別)

☆動きの幅を広げ、動的安定性を高める!使える体幹“TAIKAN”の最新理論!

☆真の臨床力を身に付ける!臨床思考過程と臨床推論の構築!

☆センタリングはバイラテラルの比較検討によって表象される!

実技・解説

山本 尚司 PT.

一般社団法人フィジオ運動連鎖アプローチ協会 代表

現在、体幹は身体部位の呼称ではなく、身体機能を表す記号として進化しています。 体幹の主な機能には固定と安定がありますが、臨床では、「固める」という要素が強調されがちで、それは「固まっている」体幹、つまり動的安定性を欠いたものとなります。 大切なのは、見た目上、体幹を動かさないということではなく、動きをコントロールするための機能として働く、“使える体幹”をつくることです。

体幹に対するアプローチはエクササイズが主になりますが、正しい方法で行わなければ体幹機能を高めることは出来ません。 このDVDでは、運動連鎖アプローチの観点から“使える体幹”の最新理論を解説します。センタリングという、元に戻る修正能力、 そしてそれを姿勢制御の観点からみたバイラテラル・センタリングアプローチ(BLCアプローチ)について、その臨床思考過程と臨床推論に焦点を当てた内容となっています。 臨床においてどのような対象であっても対応するためには、画一的な方法ではなく、臨床思考過程と臨床推論を構築し、身に付けた知識・技術を最大限に活かすことが必要です。 是非このDVDをご覧いただき、臨床現場でご活用ください!

体幹の主な機能として「固定と」と「安定」があります。固定とは文字通り「固める」ということで、安定とは「ぶれない」といった動的な意味合いがあります。 つまり、「固定」というのは、不安定に対する相対的な表現であり、絶対量を表しているものではありません。 明らかに動的な安定性を欠いている場合、これは固定という要素が欠如していることになります。 この不安定性に対して固定性が、「固める」という要素が強調されてしまうと、「使える体幹」からは意味合いが違ってきます。 この「固める」が「固まっている」になると、ダイナミズムを妨げてしまうことになります。 大切なのは見た目上、体幹を動かさないことではなく、自由度と汎用性を有していることです。

「使える体幹」は、staticとdynamicの切り替えのスイッチが入りやすい状態でなくてはなりません。 「固める体幹」の筋収縮の形態はconcentricです。それは筋力をつけるためのトレーニングは、筋肉の収縮を目的とするためです。 「使える体幹」とは、動的な姿勢のなかで「制御する」ことになります。動きをコントロールするための機能として体幹が働くのです。 動作の中で、自由度と汎用性を有し、制御をするためには、「体幹の安定」という概念が適応となります。

*使える体幹

*姿勢制御

*センタリング

*バイラテラル

*骨盤の閉鎖力

*脊柱S字カーブ

*腸腰筋・腰方形筋の機能

*体幹と下肢の運動連鎖

*上部平衡系

*臨床思考過程と臨床推論

*身体機能の原理原則

ME166-1 使える体幹とセンタリングアプローチ(62分)

使える体幹を構築する上で重要となる考え方、「固定」と「安定」について解説します。さらに、動的安定性を伴ったエクササイズや姿勢制御の評価方法をご紹介します。

■イントロダクション

■使える体幹Ⅰ

①固定と安定の違い

②体幹トレーニング

③センタリング

④センタリングマッスルが一番働く状態をつくる

■使える体幹Ⅱ

①「固める体幹」と「使える体幹」

②動的安定性と歩行

③動的安定性とドローイン

■バランスアイテムを用いたセンタリングアプローチ

①バランスパッド

②リハビリボール

③ストレッチポール

④ムービングディスク

■姿勢制御の評価

①動きのキャパシティ

②前額面

③矢状面

④水平面

ME166-2 バイラテラルに捉えたセンタリング (56分)

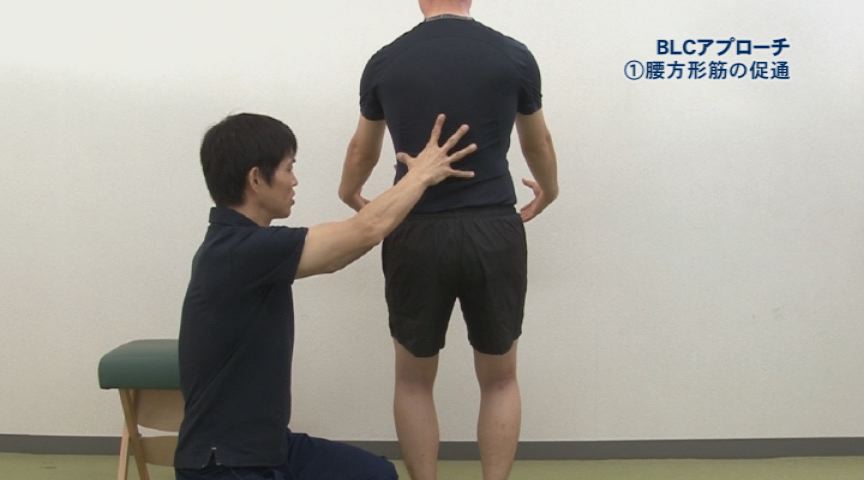

センタリングは前後左右上下の比較検討によって決まります。ここでは、バイラテラルに捉えた体幹の評価方法と、動きのキャパシティを広げ、動的安定性を高めるバイラテラル・センタリングアプローチについて解説します。

■センタリングとバイラテラル

①センタリングの芯

②前後バランス

③左右バランス

■BLCアプローチ

①腰方形筋の促通

②姿勢制御からみたBLCアプローチ例Ⅰ

③姿勢制御からみたBLCアプローチ例Ⅱ

■バランスアイテムを用いたBLCアプローチ

①ムービングディスク

②ストレッチポール

③リハビリボールⅠ

④リハビリボールⅡ

⑤バランスパッド

ME166-3 体幹機能を最大限に活かすためのアプローチ (61分)

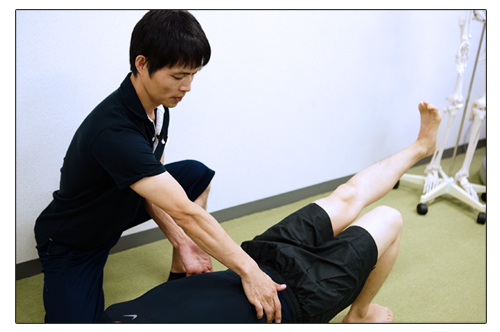

使える体幹を作るためにはインナーマッスルの促通だけではなく、下肢との連動や脊柱の分節的な動き、 上部平衡系による姿勢制御などによって全身の運動連鎖を整える必要があります。そのためのアプローチを実技で解説します。■体幹と下肢の運動連鎖

①大内転筋と後脛骨筋

②体幹と下肢を連動したエクササイズ

③荷重下でのエクササイズ

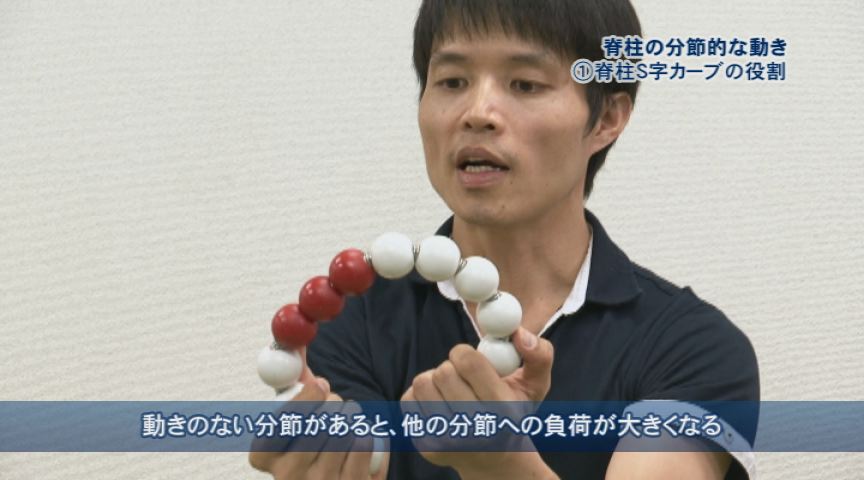

■脊柱の分節的な動き

①脊柱S字カーブの役割

②脊柱S字カーブの作り方

③脊柱S字カーブ促通後の評価~立位~

■脊柱の分節的な動きの促通~運動療法~

■脊柱の分節的な動きの促通「腹筋運動」

■脊柱の分節的な動きの促通「背筋運動」

■脊柱の分節的な動きの促通後の評価

①立位

②スクワット

③片足起立

④歩行

⑤バウンディング

⑦身体の調整

■上部平衡系

①上部平衡系からの運動連鎖

②胸椎・頸部のセンタリングを作る

関連商品(実技・解説:山本 尚司)

ME121-S 運動連鎖センタリング「CORE」アプローチ体幹機能の三原則、軸・丹田・スタビリティの形成を促す運動連鎖アプローチについて、理論と評価・矯正方法を詳細に解説。

ME77-S 運動連鎖アプローチ「治療&テクニカル編」

運動連鎖評価に基づいて、全身の運動連鎖を整える治療テクニックとそのコンセプトを取り上げています。

ME73-S 運動連鎖アプローチ~触察と各種運動連鎖評価の方法

筋緊張、筋膜の流れ、関節の圧迫牽引がどのように行われているかを触察からみた動作分析という方法を用いて解説。

運動連鎖アプローチ(R) はPKAAの登録商標です(登録第5597600号)

2015.01.19 【新作DVD】

ファンクショナルセラピー

「FSTT(機能的軟部組織の変容」セミナー

―■上肢コース 全5枚セット・Aセット 30,000円(税別)

―■下肢コース 全5枚セット・Aセット 30,000円(税別)

■講演者:Lenny Parracino, CMT, NTP, FAFS(Gray Institute)

レニー・パラチーノ(臨床徒手療法士、軟部組織療法士、栄養療法士、グレイインスティテュートファクルティー)

■通 訳:谷 佳織(ソマティックシステムズ代表、キネティコス代表、ロルファー(R)/ FAFS)

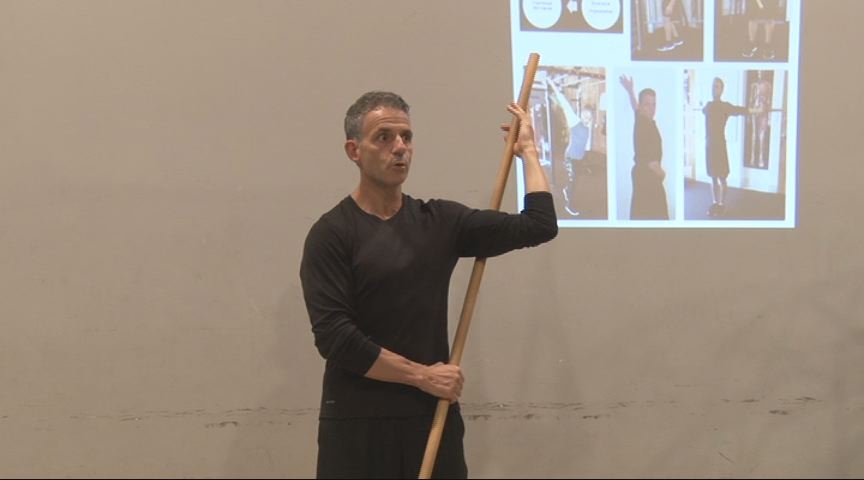

◎ファンクショナルセラピーの最先端グレイインスティテュート日本初上陸!

◎グローバルに考え、ローカルに改善し、グローバルに統合する!

◎「身体構造再構築の機能的視点」

◎理学療法士・ボディワーカー・トレーナー必見

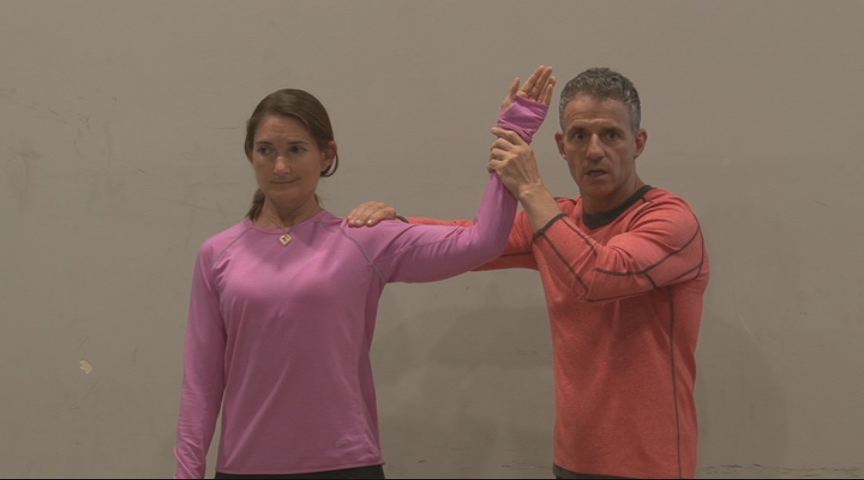

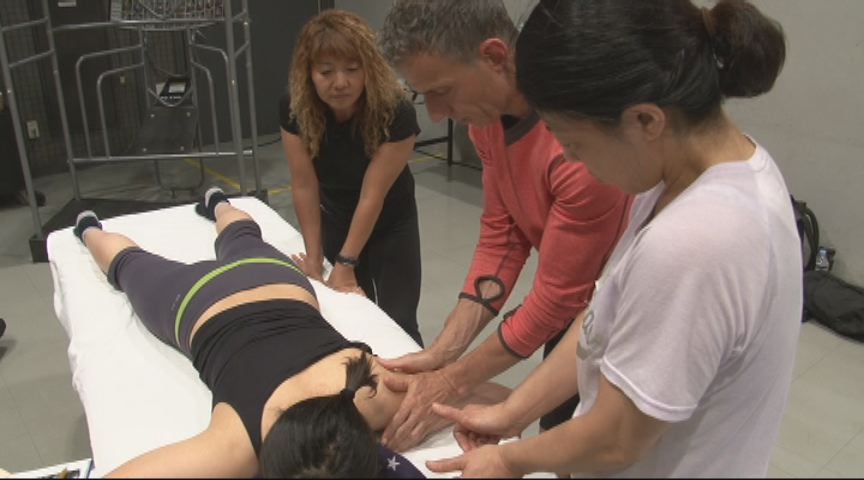

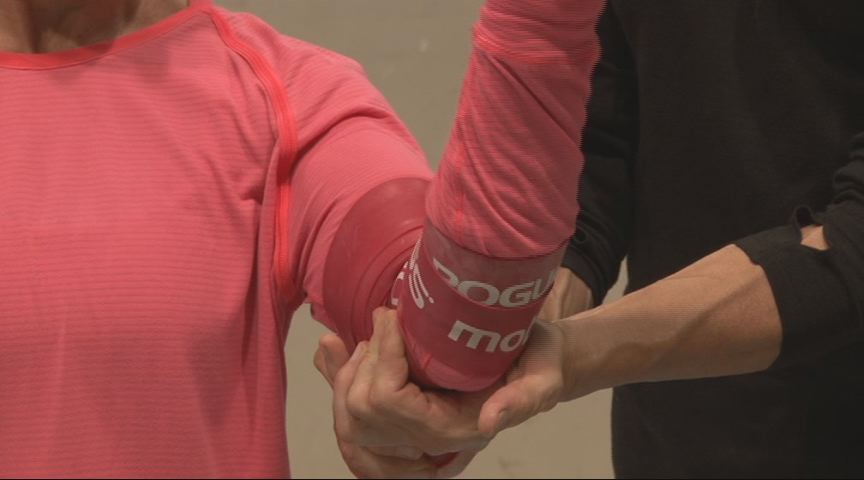

理学療法博士ギャリー・グレイが代表を務めるグレイインスティテュートは、応用機能科学( AFS )の開発とその実践により国際的に高い認知度を持ち、 傷害予防、リハビリテーション、パフォーマンス向上のためのファンクショナルなアプローチにおいて、業界内の最先端を引っ張るリーダー的存在となっています。 このプログラムは、グレイインスティテュートの指導陣のひとりである、レニー・パラチーノの「機能的な軟部組織の再構築コース」(2014年10月:東京にて開催)を収録したものです。 マッサージテーブル上で、軟部組織の制限を弛めることができたとしても、その変化を実際の動きの中に活かしていくには、一体どうすれば良いのだろう?変化を持続させるためには?と頭を抱えたことはありませんか? FSTTコースでは、分かり易くシステム化されたフォーミュラに基づいて身体組織の機能を評価し、評価に基づいた軟部組織へのハンズオンテクニックを学びます。

“Melt-Mold-Move” つまり“弛めるー型作るー動く”の連続体に沿って、身体機能の向上を実現するために、重力の中での身体機能を全体的に把握し、部分を評価観察し、 そのグローバル/ローカルの評価に基づいたテクニックを実践し、再評価を行うプロセスを学びます。 評価と軟部組織へのアプローチの実技に重点を置いたこのセミナーは、実技を通して学びを深める実践的で意義深い素晴らしい内容です。

ME165-A 「FSTT(機能的軟部組織の変容」上肢コース 全5枚・Aセット

FSTTの概論およびシステムの枠組みについての解説と、上肢複合体における身体組織の機能評価、評価に基づいた軟部組織へのハンズオンテクニックを紹介。■イントロダクション

■FSTT/機能的軟部組織の変容:概論(コースの目標と特徴)

■FSTTシステムの枠組み

1.各個人の機能的閾値を確認する

2.各個人の要求に関する必須条件を評価する

(a)生体力学的(メゾキネティクスシステム)

(b)生化学的

(c)心理学的

3.適切なテクニックを適用する

4.反応を管理する

ME165-A2 「 上肢2 : 上肢複合体の構造と評価の方法 」 (95分)

■解剖学的な連続体とは

■上肢の立体的(3D)な可動域テスト(自動運動)

◎肩甲胸郭関節、肩関節、肘部、手首、指

(a)動きがあるかどうか

(b)組織のトランスレーション

(c)力の生産(Force production)

■組織のトランスレーションのチェック(術者がアシストする)

■軟部組織の健康の評価について

■機能的評価

ME165-A3 「 上肢3 : FSTTのテクニック1(腹臥位/背臥位) 」 (120分)

<腹臥位でのテクニック>

■胸部/肩複合体・後部:全ての方向への組織の質感の評価

■胸部/肩複合体・後部:特異性(高密度の組織に注目)

■肩後部:特異性のための全方向への評価

■テクニックを実践する上での留意点について

<背臥位でのテクニック>

■肩・前部:特異性のための全方向への評価

■変数要素について

■トゥルー・ストレッチステーションを用いたテクニック(立位)

■セルフアセスメントの方法

ME165-A4 「 上肢4 : FSTTのテクニック2(側臥位/座位/背臥位)」 (119分)

<側臥位でのテクニック>

■肩帯/肩外側:特異性のための全方向への評価

<座位でのテクニック>

■上肢:動きを伴った特異性のための全方向への評価

<背臥位・座位でのテクニック>

■肩前部:特異性 能動的/受動的圧迫

◎圧迫ラップ+トゥルー・ストレッチステーションを用いたテクニック

<背臥位(床:ウェッジを使用)>

■胸郭/肩複合体:結合組織深部のモビリゼーション

◎セルフ・モビリゼーションの方法

◎施術者がクライアントをアシストする方法

◎トゥルー・ストレッチステーションを用いたテクニック

ME165-A5 「 上肢5 : FSTTのテクニック3 」 (121分)

■上肢統合:特異性のための全方向への評価(膝立ち/立位)

■感じる「リリース」(質感の変化)について

■肩複合体:特異性 セルフモビリゼーション

■肩甲骨 ― 胸郭:孤立化したセルフモビリゼーション

■肩後部:孤立化したセルフモビリゼーション

■肩/胸郭:全ての方向へのセルフハンドリーチモビリティ

■肩甲骨 ― 胸郭:弾性リコイル

■前腕屈筋群/伸筋群:特異性のための全方向への評価

■手に特化:特異性のための全方向への評価

■前腕/手:孤立化したセルフモビリゼーション(立位/四つ這い位)

ME165-B 「FSTT(機能的軟部組織の変容」下肢コース 全5枚・Bセット

FSTTの概論およびシステムの枠組みについての解説と、下肢(足部/足首、股関節、膝)における身体組織の機能評価、評価に基づいた軟部組織へのハンズオンテクニックを紹介。■イントロダクション

■FSTT/機能的軟部組織の変容:概論(コースの目標と特徴)

■FSTTシステムの枠組み

1.各個人の機能的閾値を確認する

2.各個人の要求に関する必須条件を評価する

(a)生体力学的(メゾキネティクスシステム)/(b)生化学的/(c)心理学的

3.適切なテクニックを適用する

4.反応を管理する

<足部・足首複合体>

■解剖学的な連続体とは

■アセスメントのプロセス

■「機械的療法」トレーニング、コンディショニング

ME165-B2 「 下肢2:FSTTのテクニック(足部/足首複合体) 」 (121分)

■足部/足首複合体・後部:全方向への組織の質感評価 、アキレス腱を重視、

■足部/足首複合体・後部:足底筋膜を重視/様々な筋群を重視/下腿部全体

■足部/足首複合体・後部:セルフモビリゼーション

■足部/足首複合体・前部の組織へのアプローチ

◎長座位(マッサージテーブル上)

◎スラントボードを使って

◎正座姿勢から

■足部/足首複合体:内側・外側へのアプローチ

<まとめ>

ME165-B3 「 下肢3:股関節複合体の構造と評価の方法 」 (73分)

<股関節複合体>

■イントロダクション

◎股関節の構造と機能について

◎可動域と組織のトランスレーションの診方について

■股関節複合体の評価の方法

◎立位:矢状面、前額面、横断面での動き(トップダウン・アプローチ)

◎背臥位(マッサージテーブル上)での評価

脚長差、股関節の内転・外転、内旋・外旋(力を生産する能力)

動きをコントロールできるかどうか?

◎評価の流れ

ME165-B4 「 下肢4:FSTTのテクニック(股関節複合体1) 」 (103分)

<腹臥位>

■股関節複合体・後部

全方向においての組織の質感評価、大転子から仙骨までの組織の評価

股関節を屈曲、膝を伸展させながら牽引&圧迫/張力のグライドを適用し組織を評価

■トゥルー・ストレッチステーションの効用

<背臥位>

■股関節複合体・後部:股関節屈曲、外旋し組織の緊張を評価

■股関節複合体・後部:股関節屈曲から様々な方向への動き(ベルトを使用)

<立位>

■股関節複合体・後部:股関節屈曲、外旋、反対側股関節伸展

◎感じる「リリース」(質感の変化)

■股関節複合体・後部:セルフモビリゼーション

■股関節複合体・後部:圧迫バンドを使用したパターン

ME165-B5 「 下肢5:FSTTのテクニック(股関節複合体2/膝複合体)」 (87分)

■股関節複合体:外側の構造へのアプローチ

股関節に向かって、牽引&圧迫/張力のグライドを適用し組織を評価

■股関節複合体:前部の構造へのアプローチ

◎前部の組織の緊張の評価、膝をついたポジションで

■股関節複合体:内側の構造へのアプローチ

◎テーブル上で、膝をついたポジションで(フロッグ)、深いスクワットのポジションで

■膝のアセスメント

■膝複合体へのFSTTのテクニック

<まとめ>

【商品の詳細、ご注文はこちら】

https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/c/gr1461/gd7303/