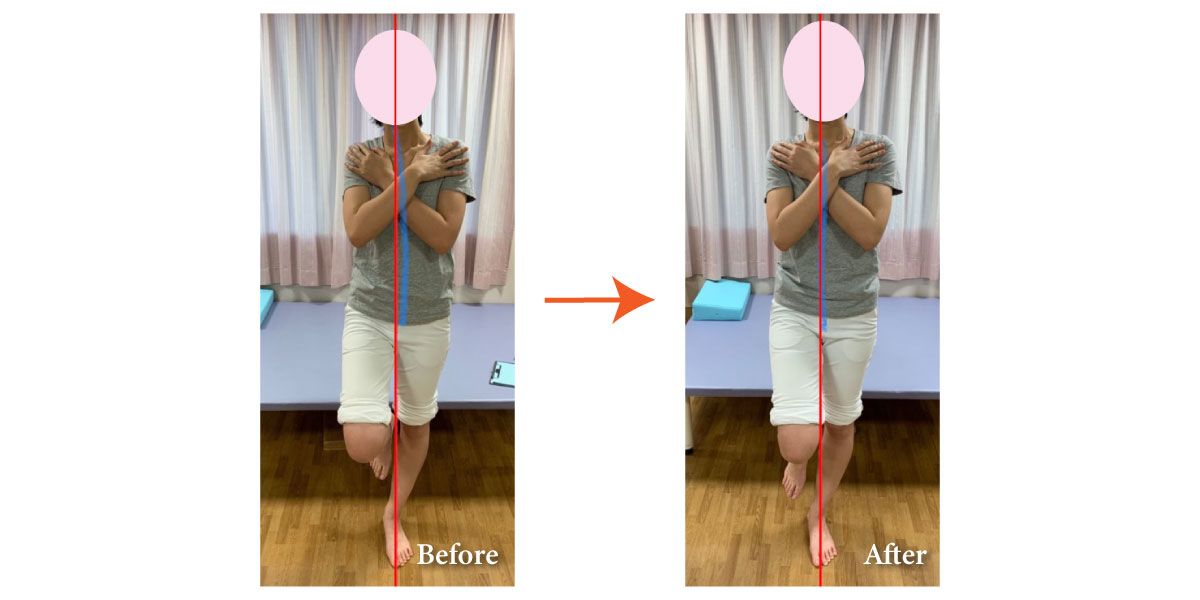

- ① Calcaneus Angle(CA)

- ・重力線に対しての踵骨の傾きであり、地面との関係を規定している

- ・直立位では内外反0°が基準となる

- ② Leg-Heel Angle(L-HA)

- ・下腿と踵の成す角度であり、概ね外反位になる

- ・関節と足部の前額面でのアライメントを反映している

- ・L-HA、CAの内外反アライメントはあらゆるパターンの組み合わせがみられる

- ・CAの外反が大きければ、L-HAも外反位になる

- ホーム>

- スペシャルコンテンツ 記事>運動連鎖アプローチ

スペシャルコンテンツ 記事

※運動連鎖アプローチ®はPKAAの登録商標です(登録第5597600号)

【第55回】

運動連鎖インソール®を使用した足部の運動連鎖

○運動連鎖インソール®とは

現在、足底板が世間に広く認知されるようになり、医療現場においては「治るインソール」が求められている。プロトタイプではなく、カスタマイズしながら、個別に適合させていく足底版である。

足部は姿勢制御に大きく影響を及ぼし、抗重力下における姿勢バランスや動きやすさに直結する。生活動作には、立つ、歩くための基本動作と生活動作につなげていく。

今回は、アーチパッドに着目し紹介していく。

○アーチの機能

・外側縦アーチ

踵骨、立方骨、第5中足骨からなる。

長短腓骨筋、小指外転筋、短小趾屈筋の促通が重要となる。

小趾外転筋は外側アーチ全長に及ぶため、小趾を外転させながらstability pointを同定する。(図1)

・横アーチ

前部横アーチは第1中足骨頭から第5中足骨頭。中部横アーチは立方骨、外側楔状骨、内側楔状骨。後部横アーチは立方骨と舟状骨で形成される。

前部横アーチには母趾内転筋横頭線維(図2)、中部、後部横アーチには母趾内転筋斜頭線維の促通が重要となる。(図3)

・内側縦アーチ

距骨、舟状骨、内側楔状骨、第1中足骨からなる。

立方骨のアライメントを評価し、短母趾屈筋、母趾外転筋の促通が重要となる。

○パッド挿入

上記のstability pointに対してパッドを挿入する。パッドは1㎜、2㎜のものを使用。場所や厚さはその都度strategyを評価しながら決定していく。(図4)

○まとめ

今回紹介したパッドはほんの一部分である。運動連鎖インソール®では、パッドを挿入し、その都度反応を見ながら連鎖を波及させていく必要がある。その入り口として、今回紹介したアーチパッドから挿入してみてはいかがだろうか。

吉川凌

フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士

▼DVD好評発売中

【第54回】

運動連鎖アプローチ®の考え方 その2

前回は、運動連鎖の考え方「その1」として、運動連鎖アプローチ®の考え方などをお話 しさせていただきました。今回は、「運動連鎖アプローチ®の考え方その2」として手技療法の原則をお話しさせていただきます。

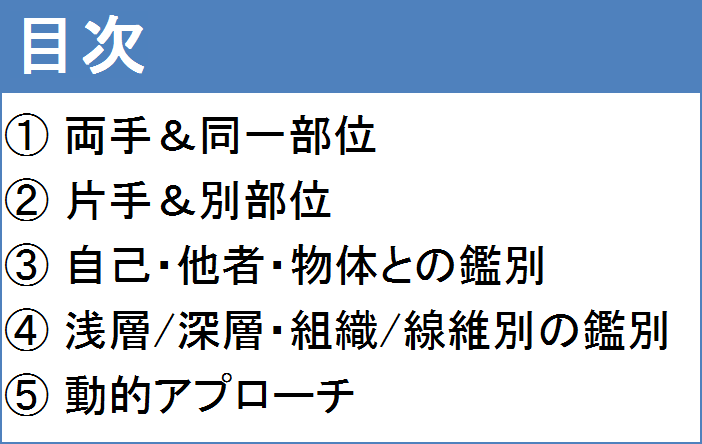

運動連鎖アプローチ®による手技療法の原則

原則1.リスク管理

① 痛みや凝りのある部位を、ダイレクトにアプローチすることを極力避ける。

② 愁訴のある周辺部位から、外堀を埋めるようにアプローチすることで、まずは関連要因を取り除いていく。

③ 関連要因を取り除くことで、痛みや筋緊張が軽減し治りやすい身体作りを目指していく。

④ 身体環境を整え、治癒機転を促進することを原則とする。

原則2.触り方

① 表層(皮膚表面)から始まり、徐々に深層(筋・骨格)に進めていく。

② 触り方は、受動的な触診と、能動的な触診に分けられる。

③ ファーストコンタクト(最初に触った瞬間)のリアクション(反応)を大切にする。

④ 触ること(感覚を入力)により、必ずその刺激は脳に伝わり、反応が手に返ってく。

⑤ モニタリングしながら、手技を進めていく。

⑥ 運動連鎖アプローチによる手技療法においては、反応の感じない部位はモニタリング部位として、周辺部位から進めることで反応を引き出していく。

原則3.手技の実際 刺激の量

① 強さ

② 深さ

③ 角度

④ 持続時間

⑤ リズムとテンポ

評価やアプローチも含め、どの層に波長を合わせるかが大切である。骨関節・筋膜・筋肉・内圧変動・身体イメージ・経絡など、ターゲットとする層によって身体反応は違ってくる。

原則4.「実技」

① 主要因と関連要因の弁別:離れた2点間を触ることで、運動連鎖がある部位においては手に同期性を感じることができる。(2点を1点と感じる)

② 末梢と中枢部位との関連性:人は抗重力下にて生活しており、四肢末端の動きにおいて必ず、中枢部位である体幹が安定性のために作動する。

③ 抗重力下における最も多い運動器疾患は変形性膝関節症であり、全身の運動連鎖の表象として膝関節に反映している。これは胸郭や膝関節は上下の身体部位の緩衝作用として働いているからである。

例えば、外乱が加わると重心位置は変化させながら姿勢制御を行う。平衡反応として上半身では胸郭が、下半身では膝が機能的な重心としてバランスを保持する。

しかしながら、各々で閉鎖系の運動連鎖が形成されると、上下の連鎖が途絶えてしまい、結果的に胸郭と膝に負担がかかり柔軟性・mobilityの欠如、マルアライメントや変形の助長につながってくる。

原則5.「まとめ」

一般的な理学療法の考え方

1.硬くなっている部位をほぐす

2.筋力が低下している部分を強化する

3.動かない部位をリリースすることで動くようにする

4.動かない方向に動かすことで可動域を改善する

運動連鎖アプローチ®による考え方

1.苦手な動きよりも得意な動きから引き出していく。

2.得意な動きを促すことで苦手な領域に効果を波及させていく

3.筋力が発揮できない必然性を紐解く。

4.必然性を解除することによって、自然治癒力・自己修正能力を促していく。

2回にわたり、運動連鎖アプローチ®の考え方についてお話しさせていただきました。治療コンセプトの一助となれば幸いです。

淵橋潤也

フィジオ運動連鎖アプローチ協会 認定インストラクター/理学療法士

愛川北部病院

【第53回】

運動連鎖アプローチ®の考え方 その1

ジャパンライムスペシャルコンテンツの運動連鎖アプローチ®の記事も50回を超えました。

これまでアプローチ方法や症例、概念について紹介してきましたが、改めて「運動連鎖アプローチ®の考え方」をご紹介したいと思います。

(1) 運動連鎖とは?

身体運動は、一つとして単独の動きはなく、全ての運動は足から頭頸部まで鎖のようにつながっており、そのどれもが運動連鎖として身体全体に影響を及ぼしています。

よって全身を取り巻く運動連鎖を網羅するためには、全身が関与するワークでなければなりません。運動連鎖アプローチ®は、このような考え方をもとに、理学療法の一つの考え方として発展してきました。

そのため運動連鎖アプローチ®は、筋骨格系は勿論のこと、脳の働きや認知機能も含めた“動き”の原則であり、特に能動的に動くことの効能について強調しています。

(2)運動連鎖アプローチ®の考え方

運動連鎖アプローチ®においては、以下のような観点から治療方針を組み立てていきます。

1.部分と全体:痛みなどの愁訴の原因を、局所と全身との関係性を明らかにする。

全身へのアプローチにおいてポイントとなる部位を理解しておくことで、全身に効率よく治療効果を波及させることができます。

よって、全身における局所の機能的役割を理解しておくことが大切です。局所の関節運動学的な解釈は、リスク管理として必要不可欠です。

また、運動連鎖を評価することで(内在的運動連鎖を含む)、局所と全体の関係性とともに機能障害の変遷が明らかになります。

2. 原因と結果:原因なのか結果なのかを分析し、対症療法ではない根本的な問題を明らかにする。

機能障害を固定させている関連要因が身体には散在しており、機能障害は結果である場合が多いです。機能障害部位を直接アプローチしても反応が得られないときは、関連要因が機能障害を固定化させていることが考えられます。

3. 現病歴、既往歴を時系列にて整理し、治療計画を立てる。

時系列での機能障害の変遷を患者・利用者に説明し理解を促すことで、治癒機転に入っていきます。

4. 動きをイメージしながら治療を進め、動きにつなげていく。

身体運動は、視覚的な動作分析ではわからない連鎖的な関節運動、筋活動がおきています。そのため、触察による動作分析(パルペーション)により評価します。

このような内在的運動連鎖は身体イメージおよび能動的な運動を加えるとさらに効果的です。また、全ての運動連鎖は歩行へつながります。

5. 抗重力における姿勢制御を理解する。

重力平衡系としては顎‐骨盤‐足をルーチンポイントとしてチェックしていきます。顎‐骨盤‐足は密接な関連性をもって補完しあっていることが多いです。

また、抗重力において姿勢制御の戦略は必ずしも筋肉による制御ばかりではなく、身体のパーツを前後左右に 配分してのカウンターウエイトなど、三次元的に考える必要があります。

(3)リハビリテーションの理念と運動連鎖アプローチ®の関係性

リハビリテーションの語源はラテン語で、re(再び)+habilis(適した)、すなわち 「再び適した状態になること」「本来あるべき状態への回復」などの意味を持ちます。

また、人間にふさわしいという意味でも用いられ、適応、有能、役立つ、生きるなどの意味も含みます。包括的には全人間的復権ですが、「再び自らの力で立ち上がる」、つまり「自立」や「能動的」がリハビリテーションの理念と言えます。

そこで、先ほど述べたように運動連鎖アプローチ®では、筋骨格系は勿論のこと、脳科学や認知機能も含めた動きの原則であり、身体機能と身体イメージの融合により運動学習を促し、能動的に動くことを効果について強調しています。

このようにリハビリテーションの理念と運動連鎖アプローチ®の関係はどちらも「能動的」な動きをリハビリテーションアプローチを通して享受できると言えます。

今回は、運動連鎖アプローチ®の考え方についてまとめました。次回は引き続き運動連鎖アプローチ®の考え方として、手技の原則についてお話ししたいと思います。

淵橋潤也

フィジオ運動連鎖アプローチ協会 認定インストラクター/理学療法士

愛川北部病院

【第52回】

触る意識

〇はじめに

運動連鎖アプローチ®を学んできて、パルペーションテクニックを用いて内在的運動連鎖を触察することが重要と感じることが多いと感じます。能動的触診と受動的触診を使い分け、常に反応に対して思考していくことが必要だと考えます。

〇触診方法

能動的触診:探索的な触診

受動的触診:モニタリング

〇touchの効果

| ソフトタッチ | ・感覚入力 ・自然の治癒力の向上 快刺激 |

|---|---|

| ハードタッチ | ・物理的な変化 ・癒着や重度拘縮に効果的 |

〇運動療法の前に中枢を整える

ソフトタッチによって感覚入力され、脳から皮膚や筋骨格系に反応がアウトプットされます。無理のない刺激は、快刺激として入力され運動連鎖の賦活や副次的効果を身体に与え、身体の動かしやすさなどに関与します。

内在的な運動連鎖の賦活は、筋の緊張や皮膚・筋膜の流れをニュートラルにします。ニュートラルになることで、中枢から整っていきます。中枢が整うことで、筋の動きや関節の動きが合理的に働きやすくなります。

〇おわりに

パルペーションテクニックは、ローリスクであり幅広い方々に適応されると考えます。動きを促すハンドリング等にも応用し、動作の中で汎用できることが重要であると考えます。

井上智貴

訪問看護ステーション ホット北部 理学療法士

【第51回】

身体の正常とは何か

〇はじめに

「正常」とは何か。学生時代、正しいと思って学んでいた教科書内の情報は、臨床上でその通りにはいかない事が多いと思います。

「正しい姿勢はこうですか?」

「正しい動きはこれでいいですか?」

患者に聞かれるたびにこれでいいのかと悩んでいました。

そんな中、全身を捉える「運動連鎖アプローチ®」を学んだ事で視点が広がった体験を共有できればと思います。

〇運動連鎖に対する考え方

運動連鎖アプローチ®では運動連鎖を「観察的運動連鎖」「内在的運動連鎖」の2つに分類しています。

観察的な運動連鎖はバイオメカニクス的な要素による身体の連鎖反応によるものであり、視覚にて確認できる反応です。

一方、内在的な運動連鎖はパルペーションを使用した視覚では確認できない身体の連鎖反応を示しています。

| 観察的運動連鎖 | 運動学・力学的な分析 能動的・解剖学的な触診 |

|---|---|

| 内在的運動連鎖 | パルペーションによる動作分析 反応をみる受動的な触診 |

〇パルペーションテクニックによる有効性

内在的運動連鎖を確認するために必要なテクニックとしてパルペーションテクニックがあります。

パルペーションによるテクニックを獲得できるようになる事で、

・触診により感覚を入力し、脳内に情報を入力する事でその人の内的な反応も評価する事ができる。

・侵襲性がないためリスクも最小限に抑えられ、モニタリングしながら追随していく事で治療対象が運動療法なのか徒手療法による必要性があるのかなど判断する事ができる。

・視覚的な動作分析では評価する側の錯覚や思い込み、着眼点によって現象の注目が変わってくるが、触診で皮膚や筋膜の流れ、筋緊張、関節の不整合などを追う事で実際にどのような動作をしているのかを動きをみなくても判断が可能となる。

などの分析を行う事ができるようになります。

パルペーションテクニックを意識して臨床応用するようになってからは視覚情報に惑わされる事なく、その人にあったオーダーメイドの姿勢・動作の提案を行えるようになりました。運動連鎖アプローチ®が情報社会と言われる中で情報にとらわれる事なく、臨床で患者に向き合えるきっかけになればと思います。

高橋優雅 フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター

理学療法士/株式会社リカバリータイムズ

【第50回】

運動連鎖の臨床応用 [Kinetic chain]

〇はじめに

バイオメカニクスは普遍性である一方で、運動連鎖は普遍性要素もありますが、どちらかというと姿勢制御と相まって自由度もかなり高く、個別性が高いといえる。今回は上行性、下行性の運動連鎖について、臨床での臨床思考過程をまとめたいと思う。

〇上行性・下行性の運動連鎖

Kinetic chain(運動連鎖)は、床反力を捉える足から、その上に築かれる膝・股関節へと波及する上行性の運動連鎖と、重力下で眼球運動を含んだ外部環境を取り込みながら、頭部・顎関節から下方へ影響する下行性の運動連鎖から構成される。

姿勢制御として無意識的な姿勢調整が行われている中で、床反力を捉える足部からの上行性の繋がりに問題があるのか、代償的な戦略により下行性に強い影響を及ぼしているのか評価する必要がある。

どちらも脊柱体幹部で交わり、双方へ影響し合っている為、顎関節、足部と脊柱の関係性を評価し、全体像を捉えることが重要である。上下行性の運動連鎖の考え方はそれらの臨床思考過程の一助となる。

〇症例

一般的なロードランニングでは痛みは伴わないが、趣味であるトレイルランニング※1中に右下腿部外側に痛みのある女性。痛みは右下肢ターミナルスタンス(以下TSt)に増強する。

斜面を駆け上がり、不整地を走り降りていく過程で痛みが出現する為、評価指標として30㎝台からの走り降りを設定。決まって降りる際は左下肢で着地するパターンを呈し、右下肢に痛みを訴えていた。

全身性に左側に対して右側のアライメントは不整であり、特に右肩甲帯の翼状下制、大腿部に対し下腿の強い外旋を伴い腓骨の後方偏位、距骨下関節回外位、足内在筋不活性で足部アーチは破綻している状況だった。

主訴である右下肢に対しての反応を探るパルペーションの評価においては、右下肢との連結が強いのは右肩甲帯であり、右足部の舟状骨の下方偏位もみられており、足部内側アーチ、横アーチを高めると、PI腸骨への誘導が容易となり、肩甲帯のアライメントも好転した為、上行性の運動連鎖を意識し、足部アーチの再構築、下腿部筋のアライメント修正で上行性の連鎖の変化を期待した。(図1)

介入として、背側の皮膚より伸張し張りを作り、背側骨間筋、虫様筋、母指内転筋横頭への感覚入力にて狭い中足骨間の開きを準備。荷重時、前足部の支持基底面の拡大を図り、母指側へ荷重応答が可能な可動性を確保した。(図2)

足底腱膜の長さを引き出したら、支持に働く足部外側へのアプローチとして、小指外転筋の筋腹を刺激し、前足部足底の開きを準備し支持基底面を広げる。母指球側へ重心を保ちながら、内側下方から立方骨を安定させ、前足部での支持下にて、後足部と下腿筋群のアライメントを補償しながら、前足部支持でのヒールレイズへ移行していった。(図3)

ヒールレイズ※2においては、右体幹伸展を上肢挙上位で補償しながら、PI腸骨にて腹圧が持続的に高まっていることを意識して、対象に運動方向をハンドリングで誘導。運動方向がセルフトレーニングでもわかるように、足底内側に踏む目標物をセットし運動指導まで実施した。(図4)

結果、足部アーチの再構築、下腿部筋のアライメント修正に伴い骨盤-体幹との上行性の連鎖が好転し、下腿外側における外側腓腹筋、膝窩筋の筋硬結は消失し、トレイルランニングにおける不整地での接地を模した30㎝台からの駆け下り動作でも、両側での接地が安定して可能となり、TStにおける右下肢の痛みは消失し安定性は向上した。

〇まとめ

臨床において明確な問題点に辿り着くまでに、複数の課題が絡み合った症例は多々見受けられ、それらを決められた時間内で評価・アプローチして行く上で、運動連鎖の視点はより効率的にピンポイントで対象者の問題をあぶり出すことに長けている。繰り返す毎日の治療において、運動連鎖の臨床思考過程は診療の手助けになるだろう。

※1 トレイルランニング:陸上競技の中長距離走の一種で、舗装路以外の山野を走るものを指す。

※2 ヒールレイズ:踵をゆっくりと上げ下げする運動。下腿筋のトレーニング。

河野権祐 フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター

フィジカルセラピスト(理学療法士)

たたらリハビリテーション病院

【第49回】

バイラテラル・センタリングアプローチ 腰方形筋に着目して

〇センタリングアプローチについて

センタリングとは、左右(バイラテラル)の比較検討によって脳内で表象され、軸を形成することを言う。人間の身体は左右均等に筋骨格系や感覚器が配置されている。

身体の中心には背骨が配置されているが、正中は必ずしも構造的な正中線にあるわけではなく、左右の上肢や下肢、眼球などからの感覚入力が脳内で比較検討され、正中(軸)が形成されている。さらに身体軸は動きのキャパシティが広ければ、比較検討の幅も広がり、軸を太くすることができる。

腰部のセンタリングにおいて主要な役割を果たす筋肉は腸腰筋である。その腸腰筋をサポートする筋肉として腰方形筋や脊柱起立筋がある。

今回は腸腰筋ではなく、腰方形筋に着目していきたいと思う。

〇腰方形筋の機能解剖・作用

腰方形筋は骨盤、腰椎、第12肋骨に付着している。作用として、一側性に収縮すると腰椎の側屈、骨盤の挙上、両側性に収縮すると腰椎の伸展に作用する。

腰方形筋は横隔膜と大腰筋との筋連結をもち、腰方形筋と大腰筋の両側の収縮は第5腰椎?第1仙椎移行部を含めた腰椎全体の水平面での安定性をもたらすとされている。

また腰方形筋は呼吸にも関与し、主に呼気補助筋として強制呼気時に胸郭を下制する作用と腰方形筋の前部線維の活性により第12肋骨部で横隔膜の付着部を安定させる作用から強制呼気及び安静吸気に活動するとされている。そのため、腰方形筋は姿勢保持作用と呼吸作用がある。

片側の腰方形筋の過剰収縮によって引き起こされる機能的脚長差があり、結果的に骨盤帯の非対称性や腰椎の側屈を引き起こし、腰部の不安定性や腰痛につながる。呼吸作用の点に関しては、腰方形筋の左右差が呼吸機能に与える影響は未だ明らかになっていない。

〇評価方法

評価として、前額面、矢状面、水平面での姿勢制御にて姿勢のキャパシティや筋肉の反応の遅延(ラグ)の状態を確認していく。

〇アプローチ

まず、腰方形筋のバイラテラル・センタリングアプローチを行っていく前に座位や立位、立ち上がり動作などで腸腰筋のセンタリング・アプローチを行っていく。 腹筋群と背筋群の筋緊張が均等になる姿勢を前後左右に体幹を調整し、腸腰筋が一番働きやすい状態を作っていく。その際、骨盤、脊柱、上部平衡系での代償が起こることがあるため、修正していく必要がある。

続いて、腰方形筋を左右同一同定で触診し、吸気時にハンモックのように膨らんで収縮することを確認していく。その際、左右差が生じている場合があり、収縮が得られにくい側にアプローチを行っていく。

①まず、静的な姿勢において左右の腰方形筋の収縮を入れたままの状態で保持していく。対象者自身が腰方形筋に対して収縮している感覚を得られにくい場合はセラピストの手で参照点を作り、意識させることも重要となる。

②前後左右バランスの中や片脚立位でも同様に収縮を持続したまま行っていく。

上記の手順を行っていくことで体幹が安定し動作の遂行が円滑に行えるようになる。

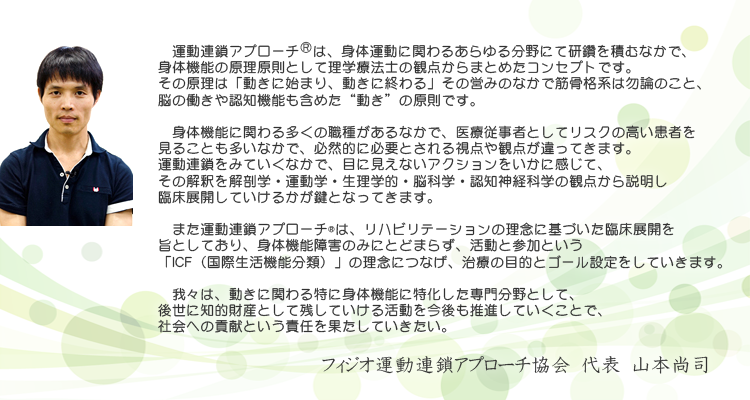

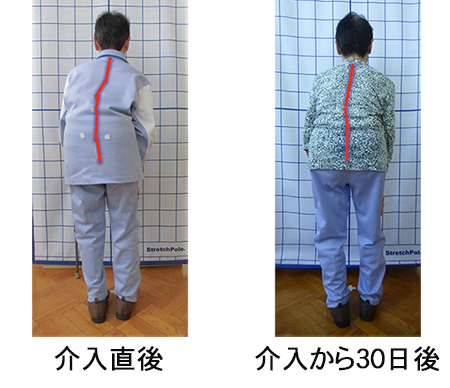

写真は介入前後での片脚立位となる。介入後には体幹の側方偏移が減少していることが分かる。

センタリングアプローチでは体幹のみだけではなく、下肢や上部平衡系のセンタリングを行っていくことで、さらに連鎖が促進され姿勢制御のキャパシティを広げていくことができるだろう。

フィジオ運動連鎖アプローチ協会®では今年度より運動連鎖道場、改め運動連鎖アカデミーとして新たな学習内容で行っていくことになっている。興味がある方は是非、運動連鎖の考え方をより深い学ぶ機会として活かしてもらいたい。

松井陽佑 フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/

さがみリハビリテーション病院 理学療法士

【第48回】

荷重時における運動連鎖 ~後足部の評価に着目して~

〇はじめに

臨床では退行性変性や生活習慣による足部の変形やマルアラメントを目にする機会が多い。足部は唯一床面に接している部位であり、上行性の運動連鎖の起点となる。足部に対しては運動療法だけでは運動パフォーマンス向上が難いことも多く経験する。

運動連鎖アプローチでインソールを学び、パットの挿入により、足部機能や運動パフォーマンスが向上する経験をしたので、今回後足部に着目し、評価及びヒールパット挿入の考え方について説明していく。

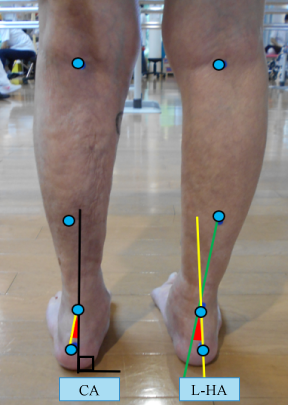

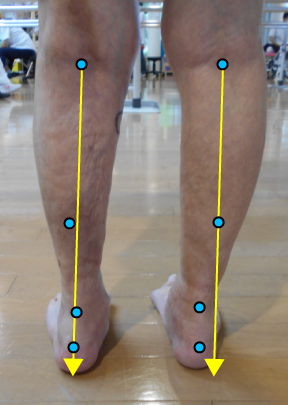

〇後足部の評価

後足部(踵)は歩行において最初に接地する部位である。踵骨のアライメントが内外反で1°違っても上行性の身体バランスに与える影響は大きく異なってくる。後足部を定量的に評価するために、Calcaneus Angle(CA)とLeg-Heel Angle(L-HA)を測定する。

腓腹筋とヒラメ筋の境界、アキレス腱の中央、踵骨の中央をシール等でランドマークし、角度を測ることで、視覚的に把握しやすく、定量的な評価が可能となる。膝窩にもマークをすることで膝からの垂直線が足部のどの位置にあるかを把握できる。

〇臨床での考え方

一般的に理学療法士の国家試験では後足部内反に対して外側ウェッジを、外反に対して内側ウェッジを入れることがセオリーとされている。しかし、臨床現場では後足部内反に対して内側ウェッジを入れるケースもある。

膝窩の中央から下ろした垂直線が踵より外側に落ちる場合(右写真右下肢)、外側にパットを入れると踏みつけてしまうことがある。

逆に内側にパットを入れた方が感覚入力(踏ませること)ができ、歩行や運動パフォーマンス向上に繋がることがある。また膝窩の中央から下ろした垂直線が踵に落ちる場合(右写真左下肢)は外側に入れるか内側に入れるかを姿勢制御の観点から確認する必要がある。

〇まとめ

足部は床面に接地する部位であり、感覚器としても支持機構としても機能している。特に後足部は歩行周期の中で、回内外の動きにて足部の剛性や柔軟性を切り替えている。CAやL-HAを定量的に評価することで、足部と膝の関係を把握しやすくなる。

また姿勢制御の評価を行うことで、動きの中での回内外の評価にも役立つ。後足部の定量的な評価は荷重下における運動連鎖の把握やインソール、テーピングなど、様々な評価や治療展開への一助となる。

田内健士郎 フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/

理学療法士

【第47回】

仙腸関節不安定症

〇はじめに

先2回の記事にて、骨盤帯・仙腸関節における閉鎖位・閉鎖力の定義・評価方法及びアプローチについて明記してきた。

では、閉鎖力の低い状態とはどういう状態か。今回は運動連鎖アプローチR?の中で提唱している「仙腸関節不安定症」について整理していきたいと思う。

仙腸関節不安定症

日常に潜む「仙腸関節不安定症」

仙腸関節の機能障害は、産科領域でしばしみられているのではないだろうか。産科領域では、妊娠、出産を契機として腰痛が発生しやすい事は1970年代から報告されており、その原因の一つとして「骨盤輪の不安定性」も挙げられている。

1)そもそも、自然分娩の際には子宮口の大きさは10cmまで開くのだから、骨盤輪のアライメントは大きく変化し、恥骨結合における離開や上下変位についても症例が報告されている。また、近年産科領域では仙腸関節における機能障害が取り上げられるようになっているが、その症状はなかなか治療の対象とされる事が少ないように思う。

しかし、整形外科で働いていると、妊娠・出産の有無にかかわらず、原因不明の腰痛や骨盤帯痛で受診される患者も少なくない。痛みとして症状が出ているなら、治療対象としてリハビリが開始されることもあるが、骨盤帯の不安定感や下肢の脱力感など、違和感として出てくることもある。この場合、治療対象から除外されてしまうケースもあるのではないかと思う。このような違和感を抱え、改善の兆しが見えない不安を抱えて日常生活を送っている人は、多いのではないだろうか。

- 臨床での経験 症例1

- 【主訴】

- 腰仙部の痛み:座っている時が一番辛く、何をしていても痛みを伴う

- 【痛み】

- ①左仙腸関節 周辺の激痛

- 常に痛みが伴い、端座位にて増悪 NRS8?9 表現ができない痛み、「とにかく痛い」とのこと

- ②左殿部から大腿外側にかけての痺れ感(突っ張り感)常時あり。

- 寛解する肢位はなく、上記の伸張位で増悪 NRS7?8

- 【画像所見】

- レントゲン:腰椎flat化あり。椎間板、椎体、椎間関節に病的な変性なし

- MRI:L4ー5にヘルニアあり。髄節の運動神経に圧迫の疑い

- 【神経症状】

- 感覚鈍麻なし

SLRーt:70°(±) ラセーグ-t、ボンネット?t、ブラガード?tにおいて、それぞれ痛みがあるものの、各テスト間での増悪はみられず。大腿神経伸張?t(?) - 【筋力】

- 腸腰筋、内腹斜筋 MMT2 大腿四頭筋 MMT3 ※仙腸関節の痛みのため精査困難

各項目において病理学的所見と一致せず、医師も頭を悩ませていた症例であった。

ここでは仙腸関節不安定症の症状として紹介に留めるが、第45?46回に記されているように「骨盤帯の閉鎖力」を高めるアプローチを行うことで、症状は改善していった。

仙腸関節不安定症の症状

・仙腸関節の関節不適合

・靭帯損傷

・apprehension(不安感)

・pain(痛み)

関節の不安定性の評価として挙げられる三兆候であるが、仙腸関節でも同様である。これらは触診と問診で確認していく事になるが、特に殿部から大腿外側にかけての突っ張りなどを訴える事が多いが、その所見は限局しておらずはっきりしないことが多い。また、痛みや神経症状として診断されることもあるが、坐骨神経痛や脊柱管狭窄症とは明らかに違い、病理学的所見と一致しないという特徴がある。

臨床所見として確認できるのは、「仙骨周囲の明らか痛みや違和感」である。強い圧ではなく、そっと押すだけでも痛みや違和感として訴える事が特徴として挙げられる。靭帯損傷などの明らかな不安定性がある場合や、防御性の収縮のような必然性のある筋緊張がみられる場合は、心理的な防御つまりはapprehension(不安感)がみられる。

動きの幅が大きい肩関節や膝関節であればinstabilityは徒手的なスクリーニングで対象側と非対象側の差が明らかである。しかしながら仙腸関節のような元々が小さな可動性の関節では、正常の範囲も微妙であり、ましてや整形外科テストにてはっきりとわかるような所見もないというのも特徴の一つだと言える。

参考

1)15 cases of the Pelvic-Ring-Instability H. Tanaka, N. Tajima 1976 Volume 25 Issue 2 Pages 158-163

フィジオ運動連鎖アプローチ協会 難波志乃

【第46回】

閉鎖位・閉鎖力とは何か?臨床的な視点から?

〇はじめに

前回の記事で、仙腸関節における安定性は閉鎖位・閉鎖力にて生み出されるとあった。閉鎖位・閉鎖力はその特性上、数値化して評価することが困難であり、動作観察能力に基づいて評価することになる。したがって捉え方が非常に難しい。今回はその閉鎖位・閉鎖力とは何かということについて整理していこうと思う。

1.鎖位・閉鎖力の定義

閉鎖位はform closureと言い、Diane Leeの骨盤帯によるとform closure理論とは負荷がかかった状況下で関節や靭帯の構造や方向、形態がその潜在的な可動性や剪断力や並進運動に抵抗する能力にどのように関与しているかというものである。つまり全ての関節はそれぞれ異なる程度のform closure機構を有しているということになる。

つまり骨盤帯の閉鎖位と言ったときに仙骨と腸骨の間の関節構造により負荷がかかったときにどれだけ関節構造や靭帯で抵抗する、つまり関節の適合性を維持する機能があるかということになる。

一方で閉鎖力とはforce closureとも言い、それぞれの関節構造や関節包あるいは靭帯の伸展性によって負荷量が増加したときにシステムの完全性を確実に保つためにはさらにどの程度の圧縮や支持が必要か、つまりはどの程度のforce closureが必要となるかが決まる。つまり骨盤の閉鎖力とは仙腸関節に対して負荷がかかったとき、つまりは動きのモーメントがかかったときに筋肉・筋膜の働きにより仙腸関節の適合性を保つための力ということになる。

2.閉鎖位・閉鎖力の評価

閉鎖位の評価に関してはアライメント評価になるが、結論を述べると仙腸関節が直立位の時に最も弱まる。直立位というのは支える機構が最も少ないため、最も不安定、閉鎖位が最も弱まる位置関係になる。一方でいわゆる骨盤前傾(AS腸骨)になっている時というのは仙骨に対して腸骨がわずかに上に乗っているような位置関係であり、また、骨盤後傾(PI腸骨)になっている時というのは腸骨の上に仙骨が乗るような位置関係になっており、閉鎖位が保たれることになる。

閉鎖力に関しては先にも述べたように数値での評価が困難なため、動きの中で評価していくことになる。個人的に非常に有用であると感じるのが、ピラティスではbent knee openingと呼ばれるエクササイズである。

これは背臥位での片側または両側の股関節の内外旋時における骨盤のコントロールを促すエクササイズであり、股関節の内外旋の運動時に骨盤が左右水平に保たれていれば、閉鎖力が働いていると判断する。骨盤が傾く現象やアウトフレア が見られれば閉鎖力は効いていないということになる。

難易度としては両側同時に股関節を動かすのが最も簡単になるが、高齢者にやってみるとコントロールできずただ脚を開いているだけの人も多くみられる。 より高い難易度である片側の膝は立てておいて、片側の股関節を動かすのでは、より著明に閉鎖力が働いているかを評価することができる。立てている側の膝がコントロールできない人も見られる。

3.閉鎖力が高いとは?歩行に着目して?

では閉鎖力は歩行の中で発揮されているとはどのような状態を指すのであろうか? 着目するポイントとしては、床反力を推進力に変換できているのかを基準とする。閉鎖力がある人の場合、床反力の作用でinitial contactでは骨盤は後傾方向の力が働くことになる。それを閉鎖力により骨盤を前方へ推進させる力に変えることが可能になる。

一方で閉鎖力が発揮されていない場合、腰椎が後方へ落ちるような動きとなり、頭部前方位や肩関節の前方位によって代償することになる。

フィジオ運動連鎖アプローチ協会 山岸恵理子

【第45回】

運動連鎖アプローチRにおける仙腸関節の安定性~深部縦系※1に着目して~

〇はじめに

臨床にて仙腸関節に不安定性が認められる症例に遭遇することがある。 その際、一般的なアプローチでは著効を示さない場合があり、治療において仙腸関節の動的な安定性の獲得が必要となる。仙腸関節の安定性は、閉鎖位と閉鎖力※2にて生み出されるが、運動療法においては動的な安定性にかかわる閉鎖力が大切とされる。 閉鎖力にかかわる筋群にはアウターユニットとインナーユニットの大きく2つに分類され、運動連鎖アプローチ®では骨盤のAS腸骨※3・インフレアに関与する腸骨筋や、 閉鎖力に関わる骨盤底筋・深層外旋六筋の他に、アウターユニットである深部縦系も閉鎖力において大切なポイントのひとつとされている。

今回は、仙腸関節の動的な安定性(閉鎖力)と深部縦系についてまとめる。

〇仙腸関節の動的な安定性と深部縦系

運動連鎖アプローチ®での仙腸関節の動的安定性の考えとして、「閉鎖位に閉鎖力が働く事が理想である」とされており、 運動学的に矛盾を生じさせることにより修正力・戻す作用を引き出し、安定性を高めていくことが推奨されている。例えば、AS腸骨・インフレア・ニューティションの状態を閉鎖位とすると、そこに仙骨のカウンターニューティションが加わり相拮抗する力が加えることにより 閉鎖力が働き、仙腸関節を安定性させる。自己の身体の中で矛盾を生じさせ、修正力・stabilityを高められる為、 より動作に汎化させやすく臨床的にも効果が得られやすい。

仙腸関節に不安定性のある症例では、不安定性に起因し特定の筋に筋力低下・防御性収縮によるスパズムが生じる。 徒手でのリラクゼーションのみでは不安定性が助長されることがあり、そのような症例では運動療法が必要である。 仙腸関節の動的安定性を得る為には、骨盤の安定性に関与する腸骨筋による骨盤前後傾のコントロール、 閉鎖力に関与する深層外旋六筋による骨盤のインフレア・アウトフレアのコントロール、骨盤底筋・深部縦系による仙骨のコントロールが 動作の中で必要とされる。運動療法により安定性が得られた際には、防御性収縮によるスパズムも改善される。

歩行では、ICの際にハムストリングスが伸張され、骨盤後傾・仙骨のカウンターニューティションが促されることで閉鎖力が高まり、 腸骨筋が骨盤を前傾させ、後方へ倒れるのを修正する※4。深部縦系は歩行中に骨盤の閉鎖力を高め、前への推進性に関与している。 仙腸関節の動的な安定性を評価する際には、確認しておくべき項目のひとつである。

〇評価・アプローチ

深部縦系の機能を腹臥位での膝関節屈曲にて評価を行う(図1)。評価する内容としては、膝関節の屈曲筋力(内外ハムストリングス分けて評価)、 仙結節靭帯の緊張、膝関節屈曲時の胸背筋膜の収縮の確認(同側の腰背部を触れてモニタリングしながら行っていく(図2)。

膝関節屈曲に伴い胸背筋膜まで緊張が伝わっているか、また伝わっていない場合は下腿の内旋・外旋に伴い伝達は改善するのか。 また、脊柱起立筋や大殿筋の過剰な収縮が伴っていないのか。骨盤のインフレアが保持できているかなど、触診を用いて評価を行う。

促通される環境が評価できれば、評価した肢位・刺激の量で促通を行っていく。

〇まとめ

深部縦系の機能を高めることで、仙腸関節の動的安定性に関わる閉鎖力を高め、 動作の中で使える骨盤を作ることが可能となる。運動連鎖アプローチ®?で知識的な部分も学びつつパルペーションテクニックを高めていくことで、 より個々の患者様に応じた動作に汎化できる運動療法が提供できると考える。註釈

※1 深部縦系の筋は、脊柱起立筋・胸背筋膜深層・仙結節靭帯・ハムストリングスであり、仙骨のコントロールに関わる。

※2 閉鎖位と閉鎖力:Form closureとForce closureの日本語訳であり、骨盤の安定性stabilityは閉鎖位と閉鎖力によって成り立っているとされている。

※3 AS は Anterior Superiorの略であり、AS腸骨は日本語では前上方腸骨となる。PSISをランドマークとして見たときに、相対的に前上方に位置していればAS腸骨と表し、対側は PI:Posterior Inferior腸骨:後下方腸骨となる。

※4 ジャパンライムメディカル.comスペシャルコンテンツ. 運動連鎖アプローチ第18回記事「運動連鎖アプローチ®を用いた治療展開~大腰筋に着目して~」参照。骨盤の安定性に関わる腸骨筋の役割を解説している。

森元美聡(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/神戸海星病院 理学療法士)

【第44回】

運動連鎖アプローチ®のすすめ

決して機械とは違う、動的なダイナミズムがある。

常に呼吸をし、血は流れ、細胞は生まれ変わる。

一瞬たりとも止まることはない。

もちろん運動も例外ではない。

静的といわれる立位でさえ、重心が動揺し続けている。絶えず感覚が入力され運動が出力される。

立位を保持するだけでも多くの部位の相互関係が必要であり複雑であることから、ヒトの運動評価の困難さが窺い知れる。

そのため次元を下げ静的な位置関係のみを指標にする方法もある。しかし運動連鎖アプローチは皮膚筋膜をモニタリングすることで動的な評価を可能にする。そしてより質的に評価する。

それは困難を極める方法ではあるが、本来当たり前のことであり、その次元まで引き上げた方法が運動連鎖アプローチである。

詳細な評価治療方法は他記事にもあるように、皮膚を介しアライメントや筋緊張などの反応をモニタリングし、 対象に良いと思われる反応が出現する部位や運動方向を導き出す。

反応はその時々で多様な表情をみせるため、評価治療のバリエーションは各々で増え続ける。

モニタリングする対象はアライメントなどの指標ではなくて、痛みなどといった主観的な感覚でも構わない。 方法は人それぞれ、それが運動連鎖アプローチでもある。

運動連鎖アプローチを用い経験を積むことで、教科書的な内容と矛盾を感じることもある。

痛み1つ考えてみても、アライメントや姿勢を整えても痛みが緩和されない、逆に痛みが面白いように解消したなどという経験をする。

明らかに教科書とは矛盾する経験に「痛みとは何か」という疑問が当たり前のように生じる。

このように疑問を生み既存の用語を再考するプロセスを積み重ねることでヒトへの理解が深まると確信している。教科書に当てはめる作業ではなく、自分自身で検証していく作業。

そのツールとして運動連鎖アプローチは非常に有用だ。

最後に目の前の現象に真摯に向き合い続ける、それが運動連鎖アプローチであり、ヒトをみるということである。

今後も運動連鎖アプローチがヒトの理解可能な範囲を拡げていくことを確信している。

岡田一輝(理学療法士)

【第43回】

運動連鎖アプローチ®を用いたアーサナの深め方

前屈はアーサナの中でも苦手とする方が多いものの一つである。その理由としては、

①ハムストリングスの柔軟性が乏しいと完成形に近づけるにつれ痛みを感じること

②腸骨筋の筋力発揮困難のため、骨盤の前傾が起らず腰背部ばかりが伸びてしまう

などが挙げられる。

これまでの自身の経験を踏まえ考えると、②が原因となり、①が結果として起こってしまうというケースが多いように感じている。

そこで今回は、運動連鎖アプローチの観点から、前屈の際に骨盤の前傾を促すために必要なキューやアジャストを取り入れ、どのような変化が起こるかを検証した。

事前に用意した仮説に基づき、内在的にどのような反応が起こるかということと、実際の身体の反応、その際のクライアントの感じ方をまとめる。

<仮説1>

目線を前方へと動かす(上位頚椎の伸展)ことで、肩甲骨の動きを誘導でき、肩甲骨が正常な位置に戻れば骨盤の前傾が行いやすくなり前屈が深まる。

*確認1:目線を前方へ動かすことで肩甲骨の位置に変化はあるか、パルペーションにて確認 → 下制の動きが見られた

*確認2:そのことで骨盤は前屈が深まるか → 骨盤の前傾が軽度見られた

*確認3:クライアントの感覚はどうか → 「骨盤が前に倒しやすくなり、身体全体が伸びた感じがする」

<仮説2>

肩の内旋を加えることにより、ニュートラルで手を伸ばしている時と比べ広背筋の働きにより肩甲骨が胸郭に沿うようになり動きが良くなる。肩甲骨が正常な位置へ移動すると骨盤の前傾が行いやすくなり前屈が深まる。

*確認1:肩甲骨を内旋させると肩甲骨は胸郭に沿ってくるか → 肩甲骨の挙上が著しく、骨盤の後傾が見られた

*確認2:クライアントの感覚はどうか → 「肩が上に上がってきてしまう、やりづらい」

<仮説3>

能動的に肩甲骨をプロトラクションさせ、前鋸筋を収縮させることで、腸骨筋が働きやすくなり前傾が深まる。(前鋸筋と腸骨筋は連鎖があるため)

*確認1:肩甲骨のプロトラクションにて腸骨筋の収縮が起こるか → 触診にて収縮確認

*確認2:そのことで骨盤の前屈が深まるか → 骨盤の軽度前屈が見られた

*確認3:クライアントの感覚はどうか → 「骨盤が前に倒れている感覚がわかる、身体も伸ばしやすい」

結果:仮説1と仮説3の動きを合わせて行ってもらうことで、介入前と介入後では姿勢も変わり、クライアント自身の伸びている感覚も深まった。

今回の検証はアーサナを使ったものであるが、臨床でも生かしていくことの出来る方法であると思われる。 柔軟性は可動域へアプローチするための手段の一つであるが、無理に押したり緩ませた状態で筋を伸張させるのは、 関節への機能障害へと繋がりかねない。緩ませるのではなく、間接包内運動がスムーズに行えるよう主動筋の働きをアジャストすることが大切である。

これは、クライアントが持つ能力の中で動いていくので、過剰なアジャストを避けることができるということにもつながる。 また、痛みの少ない身体の使い方を提供できるため、クライアントのモチベーション向上にもつながる。

注意していきたい点としては、反応の出方は個人差があることを知り、パルペーションによる評価を的確に行うこと、 そして反応のあるところへアプローチしていくということである。

運動連鎖アプローチは、このように安全にボディワークを進めていく上でも大変有用である。

セラピストはもちろん、多くのインストラクターに知ってもらえれば幸いである。

松隈美穂(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/

理学療法士/こころヨガ 代表)

【第42回】

運動連鎖アプローチ®とヨガ

一方、運動連鎖アプローチでは、動作分析に代表される観察的な運動連鎖、内在的運動連鎖をパルペーションにより評価し、 治療を展開していく。一方的に進めることはなく、クライアント自身の体の内側の感覚に意識を向けさせ、 変化を感じ取ってもらうことを行う。普段は意識することのない、呼吸のしやすさ、快か不快か、動きは滑らかか、 楽に動けるか等の違いを、感じ取るために、クライアント自身も繊細な感覚で意識を内面に向けていくことになる。 そこから、一旦何らかの原因で崩れてしまった身体イメージと実際の動きを再度結びつけ、単関節から全身の動きへとつなげていく。 その際の呼吸は運動連鎖を波及させていくに当たり、大切な要素となる。

私は運動連鎖アプローチとヨガを学び深めていくほどに、双方にとても深いつながりがあることを実感している。

特に運動連鎖アプローチのパルペーションの技術とヨガのアジャストは、方法も目的も相似している。 力任せにこちらから動かしていくのではなくそっと触れることで、実施する側はクライアントの状態を読み取り、 クライアントは実施者の手を通して自らの状態を感じ取る。そこから微細な動きを行うと、さらに身体の状態についての情報を得ることができる。

本来、他者の体に触れる時には、このようにお互いの感覚が生かされる加減が必要なのであるが、 刺激の強さで相手の身体を変化させようとすると、内側で起こっている大切な感覚をお互い感じることができず逃してしまいがちである。 そういった意味でもパルペーションから学ぶことは実に大きい。

ヨガは愛好者が増える中、ヨガにおける怪我や機能障害を訴える人が増加しているという事実もある。

アーサナは動きが大きいが故に身体を痛めやすいのである。その理由を指導者側の理由から考えると、

・クライアントの感じる痛みや快不快を重視しない指導である事

・感覚を無視したアジャストであること

・アーサナを行う際に、身体の原理原則から外れた動きを繰り返すこと

などにより引き起こされると考えられる。

こういった問題をなくしていくためにも、今後のヨガの世界、特にアーサナ指導に運動連鎖アプローチの視点を取り入れ融合させていきたいと思っている。 同じ思いを持つ仲間が増えていけば幸いである。

次回は、実際のレッスンにおいて運動連鎖アプローチの観点をどのように取り入れているのか、 具体的なクライアントの動きを例に出し紹介していきたい。

松隈美穂(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/

理学療法士/こころヨガ 代表)

【第41回】

相反する機構の存在

今回、足部には異なる機構が共存することについてまとめます。

トラス機構とウィンドラス機構

トラス機構とは、荷重がかかった際に足底腱膜の制御によりアーチがたわむ機構です。

ウィンドラス機構とは、立脚後期に足趾の伸展により、足底腱膜のテンションよりアーチ構造が強固になるという機構です。

かたや、足底腱膜によりアーチがたわみ、かたや足底腱膜によりアーチが強固になるという機構です。 この2つの異なる機構がバランスよく存在する足部が運動連鎖アプローチによる安定性と汎用性につながってきます。

他にもあります。

感覚器としての特性があるため、安定性に欠かせない機能があります。それは足趾把持力です。 高齢者ではこの力が低下すると転倒リスクが高まるという研究結果があります。

ですが、臨床の現場では、握る力が常に働いていて足趾が屈曲して硬くなっているものを観察したことはないでしょうか。 それは足趾の握る力の低下ではなく、押すという機能の低下から見られる現象とも考えられます。

この足趾での床を握る、押すという2つの機能が同時に存在することで安定性と汎用性が身についていくのです。 一般的にタオルギャザーで、足趾の握る力の向上をはかる場面が多いと思いますが、押すという機能の向上を図ることで、 日々の臨床に深みが増してくるのではないでしょうか?

運動連鎖アプローチでは、足底へのアプローチをとても重要と考えており、日々の臨床のレベルアップにつながるのではないかと思っています。

加藤 壮(Body task)

【第40回】

感覚器と構造物

足部はアーチ構造を有した頑丈な構造物であると同時に感覚器という地面からの感覚入力を担う重要な機関です。 この構造物と感覚器という2つの特性を活かすことが大事なアプローチとなります。

足部は3つのアーチ、外側縦アーチ、内側縦アーチ、横アーチで構成されています。 それぞれ特性があり、外側縦アーチは、強固なアーチであり、内側縦、横アーチはクッション性に富んだアーチです。 外側縦アーチがしっかりと支えていることで、内側縦、横アーチが機能してきます。その際に重要になってくるのが立方骨に付いている母指内転筋です。 この筋肉の促通により、アーチ機能の促通が測れます。運動連鎖アプローチでは、母指内転筋へのアプローチを重要と考えています。

では単純に構造物としてのみを考えてアプローチをするとどうなるか考えます。扁平足などでアーチが破綻しているものに対して、 アーチで支えればいいからと単純にアーチを作ろうとして内側パッドを入れるという発想になります。これは教科書的に最初に学ぶ部分だと思います。 ですが足部には感覚器という側面もあります。そのため、単に構造物としてのアーチを保てば、うまく動作で使われるとは単純には行かないのです。

足部には、体重がかかっているという刺激が入ることで、荷重をコントロールするという機能が働きます。 構造物が崩れているから荷重が不十分という反応であった場合は、ただアーチを作るアプローチで良いですが、感覚入力がないために荷重が乏しいという場合では、アプローチの仕方が変わってきます。 例として、足部の外側に感覚入力が乏しいため、内側縦アーチを潰して感覚入力を増やしているという反応であった場合、改善するには内側縦アーチの補強ではなく、足部外側への感覚入力を増やすということになります。

この2つの特性を考慮して運動連鎖アプローチでは、運動療法やインソールでのアプローチを実践しています その結果、足部は構造物としての機能を持たせ、感覚入力が適切にされていることで立位からの姿勢制御、歩行で安定性を発揮することができるのです。

加藤 壮(Body task)

【第39回】

変形性膝関節症に対する運動連鎖アプローチ®の一例

臨床上みられるケースであり、今回は健常側のアプローチを含めて改善された症例を以下に紹介する。

・60代女性

・診断名:右変形性膝関節症

・病歴:買い物の際、右膝内側部に痛みが出現。日に日に痛みが増強し、立位肢位においても同部位に痛みが出現。 疼痛出現から1週間後、当院受診。

・既往歴:左足関節捻挫(2年程前)

・画像所見(レントゲン検査):右膝関節内側裂隙狭小化。

・主訴:立位時、歩行時に右膝内側部痛が出現する。

・ROM-T Active:(R/L) F 125/130、E ?5/0

Passive:(R/L) F 130/130、E 0/0 (単位:°)

・MMT:(R/L) F 5/5、E 4/5

・疼痛(右膝内側部):圧痛(+)。OKC(open kinetic chain)での伸時最終域。 CKC(open kinetic chain)での膝屈曲・伸展動作。歩行立脚中期。

・整形外科テスト:膝蓋跳動(-)

引き出しテスト:前方(-)、後方(-)

ストレステスト:内反(-)、外反(-)

マックマレーテスト:(-)

<下腿内外旋のActive Motion>

肢位:椅座位

右膝関節PMR(posterior medial rotation)にて制限あり。

左膝関節AMR(anterior medial rotation)にて制限あり。

<立位ストラテジー評価>

・前額面での姿勢制御

骨盤の左側方移動に対して、右側方移動幅が大きい。

左側方移動時に、左肩甲骨を下制が起こり、体幹を左へ側屈する。

右側方移動時に、骨盤を後外側へ移動させ、右肩甲骨を挙上が起こる。

・矢状面での姿勢制御

前方移動時に、右膝関節を屈曲させ、右下肢荷重が優位となる。

後方移動時に、右腸骨を後方外側へ移動させ、右下肢荷重が優位となる。

<観察的運動連鎖>

・立位

右足部内反位、下腿外旋位、大腿外旋位、右PI(posterior-inferior)腸骨、左足部外反位、下腿内旋位、大腿内旋位、左AS(anterior-superior)腸骨。

・歩容

右下肢の歩幅が、左下肢に比べ小さい。

右上肢の振り幅が、左上肢に比べ小さい。

体幹の右回旋幅が、左回旋に比べ小さい。

<内在的運動連鎖(パルペーション)>

左足部は安定させているというより、足部外反位で骨支持し、腓骨筋群の筋緊張の弱化がみられ固定方略をとる。 対して右下肢は、右大腿外側部に張り出した大腿筋膜張筋、腸脛靭帯に寄りかかるような、安定方略をとる。

左下腿内旋修正(下腿外旋方向)にて、左腓骨筋のアライメントを整え、筋緊張を促し、左足部、下腿の安定化を図るとともに、 右腸骨をAS方向へ誘導することで、対側下肢のアライメントが修正(右大腿部の内旋、右足部外反方向)される反応を確認する。

<部分としての評価>

画像所見にて、内側部の関節裂隙狭小化はあるものの、ROM-T(passive)、整形外科テストにて、 膝関節構成部の炎症、靭帯、半月板の損傷の可能性は低いと判断。 膝関節の回旋において、右膝はPMRにて制限があり、右外側広筋の伸張制限、左膝はAMRにて制限があり、 左内側ハムストリングスの伸張性制限と推察、仮定。

<全体としての評価>

左下肢、右下肢のアライメントの非対称性、姿勢制御における反応の非対称性を確認。 姿勢保持や動作(歩行、姿勢制御)にて、右下肢荷重での姿勢方略を取る。 パルペーションにて、左腓骨筋群の促通、右腸腰筋の促通により右大腿外側部の過度な筋緊張が安定化し右膝関節のモビリティーが広がり、 右下肢のモビリティー制限、不安定性を左下肢依存と推察、仮定。

<治療方針>

左足部のアライメントを整え、足部の安定化を図り、骨盤を介し右下肢アライメントが修正される反応を示したため、左下肢を含めた治療を行った。

まず、左内側ハムストリングスをダイレクトに伸張し、筋へ直接アプローチ。

座位にて、左足部、下腿のアライメントを修正し、骨盤のアライメントも考慮しながら右股関節の屈曲、または屈曲保持にて促通。 疼痛が許容される範囲にて膝伸展運動。

立位にて、左下腿が修正されるポイント(本症例では、左立方骨内側部にパッドを挿入)させ前後、左右のストラテジーを拡げていく。

左下肢支持での、右後外側へのステップ運動。(左内側ハムストリングスが可能な範囲で行う)

<治療結果>

週1回での通院を5週かけ実施した。

主訴であった立位時、歩行時の疼痛なし。

右膝関節のROM-T(active)はfull。下腿内外旋のActive Motionも可動域拡大。 立位ストラテジーおいても、骨盤の左側方移動が可能となり、右下肢荷重位有意が改善。立位での姿勢制御の自由度が増した。

本症例において、治療対象に健側を挙げれたのは、既往歴に左足関節捻挫があったことである。

捻挫に対する左下肢荷重の逃避動作から右下肢荷重優位としていたためか、過度な右下肢荷重を続けてきた結果、 右膝の安定性が欠け、機械的ストレスが加わり、膝アライメントの破たん、疼痛を起こす原因となったのであろう。

整形外科領域では、疼痛を有し持続した結果、受診され、その部位を診ていくことになるが、あくまでも結果であり、 断片的な結果としてみるのではなく、その人のヒストリーから今までの動作の過程を踏まえ、治療展開することが重要である。

その読み解く術として、運動連鎖アプローチの内在的運動連鎖、姿勢制御、部分と全体に対する評価などは、 治療を進めていく上での手助けとなるだろう。

安藤 晃広(フィジオ運動連鎖アプローチ協会インストラクター/理学療法士)

【第38回】

骨盤のアライメントから考える運動連鎖アプローチ®

座位姿勢で評価するポイントの1つとして、体幹機能が挙げられる。体幹機能の評価について骨盤のアライメントに着目し、 運動連鎖アプローチ®道場で学んだことを含めて以下に述べていく。

①骨盤全体のアライメント

座位姿勢におけるアライメントとして、前傾・後傾、左右への側方傾斜、回旋を観察と触診を用いて評価する。 同時に臀部の中でも左右前後、どこに荷重が乗っているか評価する。②骨盤の詳細のアライメント

触診を用いて、腸骨のイン・アウトフレア、仙骨のニューテーション・カウンターニューテーションなど仙腸関節のカップリング・モーションを評価していく。③股関節・大腿部のアライメント

腸骨のアライメントに対し、大腿部が外旋位・内旋位になっているかを評価する。大腿部の骨だけでなく、筋のアライメントも触診して評価する。外側にある筋が下方へ変位しているなど、筋の走行の変位によって仙腸関節のカップリング・モーションの非対称が強くなり、 運動が上行性に波及しないことを多く経験する。

④胸郭のアライメント

骨盤に対する肋骨、胸骨のアライメントを評価する。肋骨のアライメントの変位が、上行性に伝わる連鎖を阻害することがある。 そのため、腸骨のイン・アウトフレアに対し、肋骨が前方・後方回旋しているか、その関係性を確認する。①~④を静的な場面、動的な場面で確認していく。特に骨盤の前・後傾、左右への側方傾斜の運動が体幹の抗重力方向への伸展活動として 波及していくか、どのレベルで伸展活動が止まってしまうのかを詳細に評価していくことが重要と考える。

骨盤そのものの問題なのか、支持面として股関節が機能していないのか、肋骨を含む胸郭が抗重力方向への伸展活動を阻害しているのか、 といった臨床推論を展開していくことが触診を用いた評価で可能となる。

これらの評価をもとに、対象者の目標となる活動・参加が達成されるよう介入していくことで、動作ができるか否かだけでなく、 効率的で楽に動ける身体を獲得していくことが重要であると考える。

宮 健史(フィジオ運動連鎖アプローチ協会インストラクター/理学療法士)

【第37回】

運動連鎖アプローチ®?における足部の捉え方

学生時代、ウィンドラスの巻き上げ現象については多く触れられるが、臨床では足底部に硬さを認め、 この現象が過度に生じている症例が散見される。 ウィンドラス現象は、足底腱膜の伸張性により足部アーチが持ち上がる現象であり、 歩行時にも重要な機能であるが、剛性が高まり過ぎるが故に前述した“たわみ”の力が消失してしまう事が観察される。

足部アーチの異常として扁平足や凹足が挙げられるが、運動連鎖アプローチ®?においては いずれもトラス機構の破綻が主要因であると考える。 内在筋の機能低下により、より骨性支持となるか(凹足)、 内側へ潰れるか(扁平足)のどちらかが現象として現れていると考え、評価・治療を進めていく。

Moving footの概念においては、ウィンドラス現象とトラス機構(たわみ)が混在し、 足底腱膜と共に足部内在筋が十分に働いている状態を理想としている。

以下に、Moving footの概念において重要な足部内在筋促通のためのアプローチの一部を紹介する。

①短母指屈筋、母指内転筋

短母指屈筋、母指内転筋はいずれも立方骨に付着しており、筋収縮により立方骨が母指球方向へ引き寄せられ、 外側縦アーチの形成に寄与している。 写真では、短母指屈筋に対するアプローチとなるが、 足関節は底屈位とし起始部と停止部を近づけるように他動運動にて動きを誘導していく。 初めは他動運動にて運動イメージを想起させながら行い、可能であれば、徐々に自動介助運動にて実施していく。

②足底方形筋

治療者は、足底方形筋の走行をイメージし、起始部と停止部が近づくように足部を他動的に誘導する。 足関節背屈位?中間位では、長母指屈筋や長指屈筋による代償が生じやいため、足関節軽度底屈位で行う事が望ましい。 実施していく中で、誘導時の動きの幅が拡がってくる事を内在筋促通の指標とすると良い。実際に体感することで分かるが、 内在筋が適切な刺激で促通された場合、見かけ上のアーチの高さに変化が見られなくとも、 足底部の接地感が向上するケースが圧倒的に多く、立位での姿勢制御の方略にも変化が生じやすい。

最後に:運動連鎖アプローチ®?におけるMoving footの概念について説明し、 足部内在筋に対するアプローチの一部を紹介した。運動連鎖道場では、足部の機能評価のみならず、 足部と脊柱の運動連鎖、姿勢制御における足部評価等、全身を連動させ動きやすい 身体を獲得させていくための幅広い内容を網羅している。是非、一度運動連鎖道場を受講し、 自身の身体の変化も感じながら学びを深めていく事をお勧めする。

渡辺 幸太郎(フィジオ運動連鎖アプローチ協会インストラクター/理学療法士)

【第36回】

運動連鎖に対する基礎知識

セラピストは、リハビリテーションを進めていく上で問題点の抽出として動作分析を行っています。 しかしながら、動作分析は定型的な運動パターンでななく患者個々に対応する必要性がある。 そのため、問題点の局所的な評価はもちろんのこと、全身から問題点への評価をすることが求められる。 そこで、『運動連鎖』という理が必要となる。

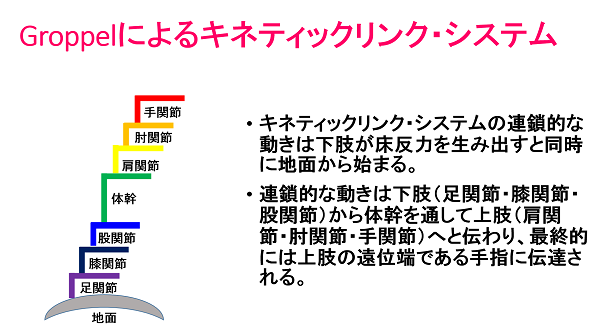

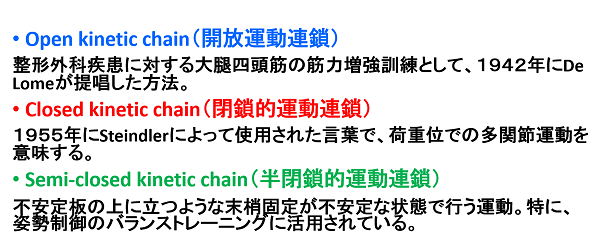

キネティックリンクシステムという概念があり、人間の身体がどのようにして相互関係のある 体節の連続体とみなされるのかを説明している。その中でKiblerは、「連鎖的に作動する体節の連続体である」としている。 キネティックリンクシステムのリハビリテーションへの応用として、障害を負った上下肢のみでなく 上下肢全体のトレーニングを行うトータルアームストレングス(Davies and Ellenbecker)は、 肩関節と肘関節の関連性について論じ、トータルレッグストレングス(Nicholas)は、足関節と股関節の関連性について論じている。

実際に、図式化したものが以下となります。

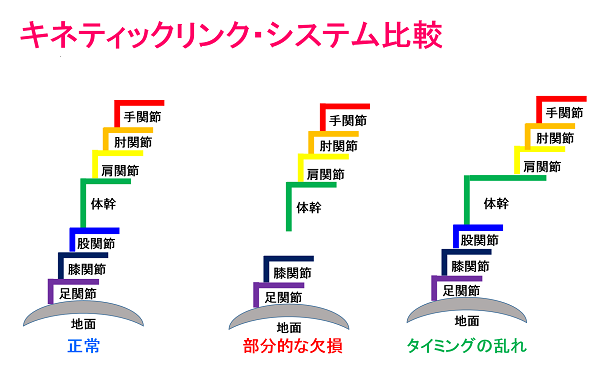

また、キネティックリンクシステムの理論が適切に応用されていない2パターンある。1つは、キネティックリンクシステムの欠損で、 連続的な動作パターンの中で身体の動き部分的に欠けている状態を表す。 2つ目は、キネティックリンクシステムのタイミングの乱れで、動きのタイミングがずれているのを表している。 そして、キネティックリンクシステムをエクササイズとして応用したものが以下となります。

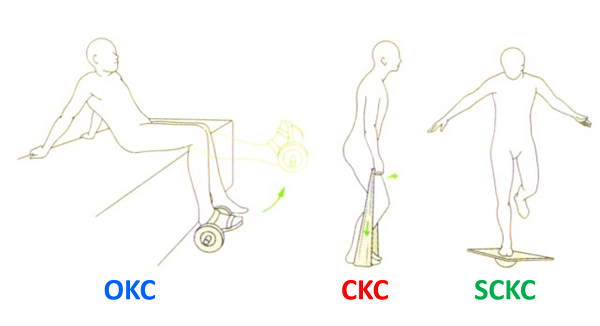

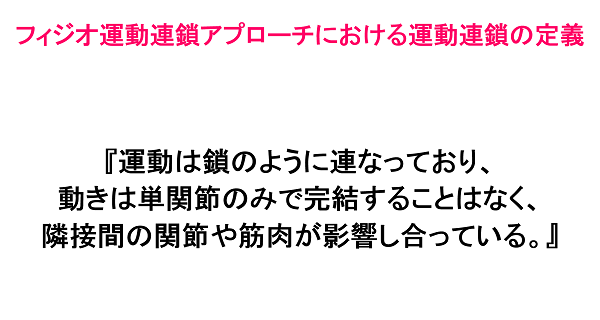

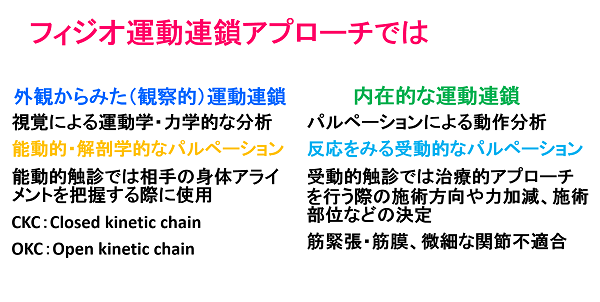

それでは、フィジオ運動連鎖アプローチ協会では、運動連鎖をどのように位置付けし、 また定義付けしているのかを述べていきたいと思います。 フィジオ運動連鎖アプローチでは、以下に定義付けしています。

また、運動連鎖を2つに分類しています。

補足説明すると、能動的なパルペーションは、解剖学的な筋骨格系に対して意識的に自分から感じとる触診技術としている。 また、受動的なパルペーションは、セラピストの意思ではなく相手の内在異的な運動連鎖を感じとる触診技術とし、 その中でも受動的なパルペーションで、上行性の運動連鎖、下行性の運動連鎖、左右の運動連鎖などに留意して、 反応の評価~アプローチをしていくことを重要視しています。

最後に、リハビリテーションを進めていく上で、このパルペーションスキルは個々の症状に合わせた評価~治療をする上では 大事な要素となるため、How toな治療テクニックを身に付けるのではなく、適切な評価を進めていく上でセラピストは人生の間、 磨きたいスキルであると言えます。

山崎 琢(フィジオ運動連鎖アプローチ協会インストラクター/理学療法士)

【第35回】

半側空間無視(unilateral spatial neglect:USN)への運動連鎖アプローチ2

では何故に左側の半側空間無視があると、身体は左側に傾くのでしょうか? 無視の機序にもいくつかの神経機構が存在します。

まず右半球の特徴として方向性注意機能において空間性注意を担っています。空間における無視が起こることが、 一つの要因となっています。

では何故に空間無視がおきるとpusherを代表とする右傾斜になるのでしょうか? はっきりしているのは注意障害であるということです。自らに空間に対して注意力が低下することで、 いわゆる身体軸の傾きといった現象につながっているのです。

では右半球障害に発生しやすい、注意障害が何故に傾きにつながるのか?いくつかの仮説をあげてみます。

(1)脳内(身体表象)のなかで右傾斜している。よって正中に戻すに当たって、左へ傾くことで身体座標を正中に戻そうとしている。

(2)右半身の表象のみが顕在化するため、右半身を正中に近づけようとする。

例えば健常者でもモデルとして何か類似したことはないかを考えてみましょう。 中枢における障害ではなく、末梢入力からの左右差といったことがどれだけ身体性への表象に影響を与えるのだろうか?

USNでは脳内における身体軸が傾いているのか、それとも末梢からの感覚入力量の総和として右半身オンリーの結果として傾いているのか? ただこの傾きは、「やじろべえ」のように足底を軸に右傾斜しているのか?正中重力線そのものが並行に右側に移動しているのか? この辺りは定かでないですが、座位よりも立位のほうがより顕著に傾くのは、座面と足底という支持基底面の差もあるでしょう。

左麻痺側に多くの入力を入れたり、注意を向けることで変化することからも、末梢入力による知覚レベルでの加算が 身体表象も含めたbehaviorに現れる。すでに提唱されている頸部への振動刺激や視運動性刺激など、 感覚刺激によるボトムアップしていく方法に、運動連鎖アプローチ的解釈を加えて解説していく。

運動連鎖アプローチでは眼球運動と後頭下筋および頸部筋群、さらに肩甲骨との連鎖を提唱している。 実際にUSN患者に眼球運動をしてもらうと、左側の後頭下筋の収縮が弱く感じられる。セラピストは後頭下を触知しながら、 視運動にともなって触知部位への意識を促し数回繰り返す。上頭斜筋は真横、下頭斜筋は斜め下への視覚誘導を行う。 さらに頸部筋?脊柱起立筋へと下降していく。頚椎回旋肩甲骨連鎖を評価し左への眼球運動時に左肩甲骨が内転に誘導されるように、 菱形筋へのタッピングや肩甲骨のアシストなども加えていく。

また肩甲骨のin-flareを視運動時に誘導させると反応が良くなります。そして足部は前脛骨筋/後脛骨筋の促通のために用いる、 舟状骨および楔状骨への感覚入力によっても、足部の安定および骨盤のin-flareを促通することにつながり、 眼球運動による運動器の連鎖を促すことができます。 意識することから、筋収縮と関節運動を運動連鎖の観点からカップリングしていくのです。

完全に運動連鎖でUSNの症状が消えるわけではありません。 仮説として、一つの無視の要因としてその可能性を念頭に浮かべられるようになってもらえればと思います。

山本 尚司(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 代表/理学療法士)

【第34回】

半側空間無視(unilateral spatial neglect:USN)への運動連鎖アプローチ1

新春の挨拶も兼ねて、半側空間無視unilateral spatial neglect:USNの病態やリハビリについて、 今回運動連鎖の観点から概説したいと思います。

前提:①発症部位や左右半球の相違はありますが、基本は中枢からの情報伝達はある程度は伝達されている。 ②効果器である筋骨格系のリアクション不全を呈している。

つまり、発症直後に弛緩性麻痺となってから、回復期に入って神経の回復が進んでいるにも関わらず、 効果器である筋骨格系の連鎖ができていない状態です。

このように、脳挫傷や梗塞によって一度遮断されてしまうと、脳内イメージ、運動イメージ、 身体イメージそのものが消失してしまいます。麻痺の回復途上において、生活動作が優先されてしまうと、 赤ちゃんのように一から発達過程を踏めないことも要因と考えられます。

つまり、この発達過程においては言語や体験など、あらゆる高次脳機能が発現し、 イメージが積み上げられるわけで、その過程が一度イニシャライズされて、 脳と効果器の間に走る配線だけが回復しても、それだけでは巧緻性や協調性などが伴わないのです。

生活動作は、できるかできないかというゼロ1の世界であり、合目的に代償を使ってもできればいいということになります。 生活する上では必然性が優先されるのです。巧緻性には、生活動作だけでは使わない、関節や筋肉の使い方、組み合わせが多々あり、 正常運動に近づくためには、いつでも取り出して、汎用できることが必要です。 その選択肢が少なくなってくると、硬い動きになったり、バリエーションがないことで 動的安定性の欠如から転倒しやすくなったりします。

本来、中枢神経の占める割合が高いと考えられるUSNにおいて、末梢効果器からの入力は必要であり、 どのようにインプットをするべきか?繰り返し麻痺側を刺激することも効果的です。

山本 尚司(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 代表/理学療法士)

【第33回】

運動連鎖アプローチ®におけるアライメントの修正

①「モビリティー(反応)を引き出す」

関節運動学的な最小単位である「微細なモビリティー(反応)」をあらゆる関係性 (左右・上下・前後、浅-深層、近位-遠位、身体軸など)の中で引き出し、 その反応を全身の繋がりに導いていきます。局所の機能障害部位(関節の変位・不整合・違和感・痛み等)を モニタリングポイントとし同質同圧でパルペーションしながら関連部位(反応のある場所/アプローチポイント)を同定し、 アプローチポイントの刺激の量と質(方向・深さ・速さ・持続時間など)を調整しながら反応(モビリティー等の手の中の感覚)を 引き出して機能障害部位を解除(変位の修正)していきます(反応のある部位からアプローチ)。

微細なモビリティーを全身との関係性の中で引き出すことで生理的な筋緊張が働きやすい環境が整ってきます。

ここから更にアプローチポイントの促通刺激を同質同圧で探索していくことで原因と結果を明らかにしながら 全身のつながりへと誘導していきます(アプローチポイント/原因?モニタリングポイント/結果)。

②「正しいアライメントの方向に筋を作用させる」

ここでいう「正しい」とはいわゆる教科書的に見た目上の整った状態ではなく、 あくまで「その人なりの正常」つまりその人なりの釣り合いのとれた生理的筋緊張の状態をベースにした アライメント(neutral position/alignment)を基準にします。関係性の中で反応が引き出されることで機能障害部位の軟部組織は自らを再調整し生理的筋緊張により 正しいアライメントへといざないます(機能的・生理的位置へ戻る)。

正しいアライメントとはその人なりのバランスのとれた状態、感覚入力が全身に取り込まれやすい状態となります。 ここからアプローチポイントとモニタリングポイントを筋の作用でリンクさせるという視点で段階的に 他動運動から能動的な動きへとアプローチを展開していきます。 筋肉の生理的筋緊張の作用よって関節・骨の滑らかな動きを誘導(muscle&bone)していきます(感覚入力による脳への働きかけ)。

③「抗重力下でのコントロール」

上記①②では主に背臥位ないし坐位の状態で相対的関係性の中でアライメントを修正し、 感覚入力が取り込まれやすい環境を整え能動的な運動へと展開してきました。ここからさらに作り上げた新しいアライメント・身体環境を生かして動きの中で コントロールしながら指導していきます。

立位になってしまえば重力の影響を大きく受けるため 重心の位置を含めた荷重コントロール、荷重軸、動きの中でのコントロールの視点を持って 改善した効果の定着を図っていきます。

患者さん自身も自覚しやすいパフォーマンステストをしながら、 臥位・坐位での変位及び修正方向を参照にしつつも、改めて立位抗重力下でパルペーションによる 評価・アプローチを展開していきます。

反応をモニタリングしながらアプローチポイントの 階層性(皮膚・筋膜・筋肉・骨関節等どの層に対してのアプローチなのか)及び 治療する面(水平面・前額面・矢状面どの面に対してのアプローチなのか)を意識して 反応(左右バランスをもって振り幅が大きく正中に戻す能力)を引き出していきます。(上行性?下行性)

④「患者さんの気づきへの働きかけ」

運動連鎖アプローチ®では患者さん自身では普段意識できない体の感覚(脳:身体イメージ、身体表象)への 働きかけを行っていきます。アプローチ中は適宜呼吸のしやすさ、快・不快、荷重感覚、筋感覚、滑らかな関節の動き等の「差」に気づいてもらいながら、 時にはneutral alignmentとは真逆の方向に誘導することでその違いをより鮮明に意識してもらうことで治療を展開していきます。

またパルペーションと臨床思考過程によって明らかになった原因と結果をもって現在抱えている機能障害の機序や生活動作との 関連性を丁寧に説明し納得していただくことで治癒機転を促していきます。

患者さんの自覚(気づき)を促すことで本人も自覚できるセルフエクササイズ、生活動作の中の動きに繋げていきます。 (身体イメージ?身体機能)

⑤「セラピストの意識」

視覚的には捉えられないあらゆる体の営みを明らかにする運動連鎖アプローチ®では、セラピストがどのような意識で、 どのような視点で触れるか、そこから何を感じ取り、どのように考えるか、 自分の中で階層性をもって取り組む姿勢を何よりも大切にします。主観的感覚的なパルペーションとその解釈(原因と結果の分析)の繰り返しの作業をセラピスト自身が 意識的にコントロールして着実に積み上げていくことでパルペーションの感度・精度を上げ、 そしてリズムとテンポをもったアプローチの展開によってその人なりのバランスの取れた自由度と 汎用性の高い身体を目指していくことになります。(反応/感覚・知覚?臨床思考過程/認知)

運動連鎖アプローチ®におけるアライメントの修正とは上記の①~⑤までの過程を一つのパッケージとしてアプローチしていきます。 局所と全身との関係性をパルペーションよる反応を見極めながら明らかにし、身体機能と身体イメージの融合を図り、 患者さんと共に「まんべんなく・滑らか」な質的な動きを学習して活動・参加へと繋げていくことになります。

ひとそれぞれ学習のペースは違いますのであきらめずに楽しみながら皆様と進み続けていければと願っております。 私自身の中ではようやく運動連鎖道場の門が開かれた段階にあると思っており、 これからも天の氣に従って頭を低くして道を歩み続けていこうと思っております。

長田 賢哉(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士)

【第32回】

足部からの運動連鎖アプローチ®

運動連鎖は隣接している関節へ影響する程度にしか考えていなかった私は、 離れた関節から運動が波及してくるという体験をしたことで大きな衝撃をうけたことを今でも思い出す。 そこで学んだことを踏まえ、足部からの運動連鎖アプローチについて述べていく。

歩行に対してアプローチしていく際、足部は平衡機能や荷重バランスにおける重要な部位であり、 その働きとして後足部、中足部の安定性に関与するWindlass機構や足部の柔軟性に関与するTruss機構が知られている。

歩行においては、まず足底が着くことで感覚入力により床の環境を感知し運動連鎖が賦活される。 足底のメカノセプター分布では、Heel Contact:踵、Mid Stance:内外側縦アーチ、Heel Off:横アーチ、Toe Off:母趾が関与している。 それらからの反応に対して上行性に身体が連動し歩行の動作としてあらわれる。 その為、治療対象者の足底状態を知ることは必要であり、それに対するアプローチが必要である。

アプローチ方法として、足底をFM(前内側)、FL(前外側)、PM(後内側)、PL(後外側)の4分割に捉え、 どの位置に重心を移動した場合が不安定であるのか評価を行う必要がある。不安定な位置が予測できたら、 立位にてその部位に重心を留めることで感覚入力を高めるようアプローチを行うが、 注意することは静的に留めておくというわけではない。これは、立ち直り反応を喚起していくことにある。

身体移動の変化には立ち直り反応が必要であり、骨盤や上肢、頭頚部などが関与していることから、 まずは、立位にて重心が不安定な部位で留めた状態で、骨盤の引き上げを自動運動にて安定して行えるまで進める。 安定して可能となったら、骨盤の引き上げに上肢挙上の自動運動を加え行う。 安定して可能となったら頸部側屈の自動運動も加える。重要なことは、 歩行という単一の関節のみでなく複合的な運動のつながりから表現される動作に対し、 立ち直り反応を踏まえて複合した運動としてのアプローチをすることである。

動作は、タイミングなどのズレも運動連鎖の破綻を引き起こす一要因である。 その為、問題となっている部位の筋力訓練のみでなく、骨盤・股関節や頭頚部など各関節が歩行にどのように働くものなのか理解し、 それらに対する動作運動を含めたアプローチをする必要があると考える。

山崎 達彦(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士)

【第31回】

運動連鎖アプローチ® ~「安定」について考える~

初めに

理学療法の臨床のなかで、「安定した動作」を機能改善の指標として聞くことや目にすることを多々経験する。 学生からの質問の中に「安定しているとは、どういう意味ですか?」と聞かれることも多い。安定とは何を表し、どのような意味を含んでいるのか?

私自身、理学療法を学び始めた当初は、漠然と「安定している」という表現を使っていました。

この記事を読んで下さっている治療者、理学療法士、治療者を目指している学生の中にも、 同じような課題に直面している人もいるかもしれません。運動連鎖アプローチ®を学ぶことで、 「安定」について改めて考える機会となり、そして自分なりの考えについて、ここに共有できればと思います。

安定とは

一般的に安定とは、「激しい変化がなく物事が落ち着いた状態」と定義されています。 運動連鎖アプローチ®の概念において、安定とは自由度と汎用性があり、修正能力に長けていることを指します。具体的な評価方法として、姿勢制御におけるストラテジー(戦略)評価を提唱しており、 立位にて前後左右に骨盤を揺らすことによって、矢状面/前額面での立ち直り反応や平衡反応を観察します。

姿勢制御において動きの幅が狭くなっている場合、外乱に対する姿勢制御能力の低下が示唆され、 転倒リスクにつながってくるものと考えられます。

特に高齢者は姿勢制御の範囲が低下すると、 ローカルマッスルでの制御の低下に伴い、骨・関節に寄りかかるような戦略になることで、 変形性関節症を発生させてしまうリスクがあります。

自由度と汎用性

一例として、立位保持が2分以上行うことが可能。片脚立位が可能。更に外見上、 動揺が少ないパーキンソン症候群を持つ対象者がいるとします。一般的に考えると安定していると言えます。しかしながら、姿勢制御評価を行った際にステッピング反応やホップ反応、パラシュート反応が起きない、 もしくは遅延している現象が見られる時は、姿勢バランスにおける修正能力が低下しています。

つまり、立位保持、片脚立位といった静止した姿勢保持は可能であるが、 動作にともなう円滑な姿勢変換を行うことができないのです。

よって、姿勢は静的には安定しているが、 動的には自由度と汎用性が低下しているものと考えられます。

終わりに

不安定な動きは運動連鎖の破綻、時に痛みや障害となって身体に現れます。観察から得られる運動連鎖、 触診から得られる内在的な運動連鎖を元に解決の糸口を探求し、対象者の満足度が向上する一助になれればと思います。今回、運動連鎖アプローチ®の概念の一部分を紹介しました。最後まで読んで下さった方の、 新たな視点となれば幸いです。

興味を持たれた方は、この運動連鎖アプローチ®?を学んで頂ければ更に視野が広がると考えます。

また既に運動連鎖アプローチ®?を学ばれている方にとっては、再考する機会として活用いただければと思います。

妻木 脩人(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第30回】

運動連鎖アプローチ®の臨床応用 ~右肩関節脱臼後の可動域制限と痛みに対して~

このような状態では、単純に局所の筋力低下や関節可動域制限などの機能障害にアプローチしても改善しないことが多くあります。 今回、怪我をきっかけとして長年、代償動作を用いて生活していた方に対して、 より身体の動きやすい使い方を促すことで改善をみた症例について報告します。

<症例紹介>

29歳男性。8年前に右肩関節を脱臼し、整復後、病院での運動療法等の治療は受けずに 自流で肩を動かして生活を送っていました。日常生活は自立しているが、右肩の挙上にて痛みと可動域制限があり、 今回リハビリテーション開始となりました。右肩関節可動域制限(屈曲120°外転120°)と最終域での痛み、右肩屈曲、外転MMT4の筋力低下を認めました。 Sulcus sign(-) Anterior apprehension test(-) Posterior apprehension test(-)と肩関節の不安定性は認めませんでした。 Scapular assistance test(+)屈曲160°まで可動域の改善と痛みの軽減を認めました。

<状態把握>

座位で触察による状態把握では、右僧帽筋上部線維の緊張が高く、右肩挙上時、右肩甲骨の外転、後傾、上方回旋制限がみられました。 また右棘下筋の筋萎縮、右胸鎖乳突筋、肩甲舌骨筋の過緊張を認め、腰背部では右脊柱起立筋の過収縮と腹直筋の硬直、右腰部多裂筋の萎縮がみられました。 呼吸をみると、呼気時に下部肋骨が下制せず、腹直筋、外腹斜筋の過緊張がみられました。Scapular assistance testの結果より、肩甲骨の後傾、上方回旋を補助することで右肩関節の症状の改善がみられたため、 肩甲骨の後傾、上方回旋の動きを促せるような運動連鎖を探っていったところ、僧帽筋、胸鎖乳突筋、 肩甲舌骨筋といった頚部の筋群の緊張を緩めることで肩甲骨の後傾、上方回旋が改善しました。 さらにそれらの筋群の緩和は、右腸骨を前上方、インフレア方向に誘導し、腹部表層筋の過度な収縮を抑えることで 図れることがわかりました。

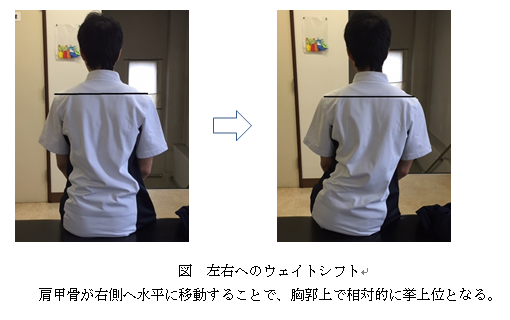

<介入>

評価の通り、まずは体幹表層筋の過度な収縮抑制を図ります。 座位にて、腰背部の脊柱起立筋、腹直筋、腹斜筋の過度な収縮が抑えられる肢位での座位保持を試みました。 これらの筋の過度な収縮が抑えられることで、相対的に深部の筋群の働きを促すことができます。 一つ一つの筋を選択して使えるようにするのではなく、働くように環境を作ってあげることで自然と収縮が入るように促していきます。 保持が可能になったら、その状態から能動的に運動の範囲を広げていけるように動きを促していきました。腹直筋、脊柱起立筋等の過度な収縮の抑制を、ご本人が意識して動きやすい骨盤の前後傾運動から運動範囲を広げていき、 さらに下図のように左右の坐骨にウェイトシフトしながら、肩甲骨を水平移動するように胸郭上で 相対的に挙上位に保ち肩甲骨と上部平衡系の制御につなげていきます。

最後に頚部体幹の過緊張を抑制した状態で、右肩の挙上訓練を行っていきます。

最初は「腕が重い」「プルプルする」との訴えがありましたが、これは代償運動によって使えていなかった動作パターンの 再学習によるものと考えられるので、アシストしながら継続して行っていきました。 数回、繰り返していくうちに自動での挙上が可能となり、最終的には170度までの屈曲が可能となりました。

上肢帯は空間にて肢位をコントロールするため、他部位の身体動作に応じて常に補正し平衡を維持する作用を有しています。 上肢帯のコントロールは無意識下に制御されるものも多く、どのような対応をしているのかを、 いかに把握するかが重要になってくると思います。そのため運動連鎖アプローチ®の触察による評価は非常に有効であると考えます。

触察をしながら、より機能的な動きが出せる刺激、姿勢を探し動いていいただくことで機能障害の改善を図る。

運動連鎖アプローチ®の有用性が提示できた一例と思います。

中澤 毅(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/新八柱整形外科内科 理学療法士)

【第29回】

運動機能障害のリハビリテーションにおける運動連鎖アプローチ®の位置づけ

「どこからみていいのかわからない」

「どのように臨床で使っていけばよいのか

わからない」

という声をよくいただきます。 今回は運動機能障害のリハビリテーションにおいて、運動連鎖アプローチ®がどのような位置づけになるのか、 どのようなアプローチなのかを書かせていただきたいと思います。

「姿勢が悪いですね」

「動きが悪いですね」

外から観察して悪いところを指摘することは、臨床上よくあることだと思います。 ただ、それを正しいと思われるかたちに修正したとしても、経験上、改善しないことがほとんどです。 これは姿勢、動作は結果であって、そうならざるを得ない原因がほかにあるからです。

姿勢、動作はその人が一番楽な使い方、使いやすい方略をとります。この楽な使い方というのは、 常にエネルギー消費を最小限に抑えるように地球上の重力に最も適応できるかたちをとる、ということになると思います。 いわゆるスウェイバック(forword shoulders)などが典型例です。

その結果、適応するために代償運動を伴い、ある特定パターンでの使い方でしか動けなくなり、 それが常態化していくことで脳内にボディイメージが型作られ、それに合わせた見かけ上の関節可動域制限、 筋力低下をきたしていくことになります。

この状態で関節可動域制限、筋力低下そのものにアプローチをしても、なかなか改善しないということになり、 さらに厄介なことに重力に対してどのように適応するかは人それぞれ異なるため、 それぞれ異なったアプローチが必要になってきてしまうのです。

そうした状態に対しては、運動の多様性、姿勢制御のキャパシティを広げていくように重力に適応する 身体環境を整えることが必要であり、運動連鎖アプローチ®は、人それぞれ違う環境への適応方略を視診、 触診を通してみていくことで、適応方略を分析、考察していくアプローチであると考えています。

◆運動機能障害のリハビリテーションにおける運動連鎖アプローチ®のポイント◆

運動機能障害リハビリテーションのいわゆる医学的リハビリテーションにおける運動連鎖アプローチ®の ポイントを以下に挙げたいと思います。

①ありのままの状態を把握します。

その人がどういう身体の使い方をしているのか、どのタイミングでどの筋肉が使われているのか、 どういう姿勢制御の方略をとっているのか、従来、視覚にて把握することが困難であった身体の使い方を リアルタイムに触診をしていくことで探り、分析していきます。

②反応を把握します。

同様にどの方向にどの強度でどの程度動かしていくと、どういった反応が返ってくるのかを、 他動的に操作を加えながら触診を通して探っていくことで、より良い動きを獲得するためにはどの刺激、 筋活動が必要になるのかを分析していきます。

③連鎖を整えていきます。

上記のような評価を元に、ハンズオンもしくは口頭で運動の指示を与えながら、 能動的に動いていただくことで、重力下でのさまざまな運動場面で、一定のパターンを用いた動き方ではなく、 多様な動きのバリエーションで安定して対応できる汎用性のある身体のコントロールとバランス制御の獲得を図っていきます。

その人がどのように動いて、どのように生活を送っているのか、すべての動作を評価することは困難であると思います。 そのため、身体の動き、使い方を診ていくことで、そこから生活動作、運動動作を想像、分析して、より動きやすい方向に、 生活しやすい方向に身体を整え、促していく考え方が必要になります。

運動連鎖アプローチ®は、「身体を治す」手段としてだけではなく、 身体をより楽に動きやすく調整するためのツールとしてとらえることができるのではないかと考えています。 それにより、機能障害だけでなく、スポーツ分野や障害予防の分野でも貢献できる技術を養えると思いますし、 治療に関しては、既存の治療体系、手技をそのまま用い補強するための手段としても有用であると考えています。

中澤 毅(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/新八柱整形外科内科 理学療法士)

【第28回】

顎関節症の運動連鎖アプローチ®

今回は顎関節症の症例をもとにアプローチ法を紹介する。

case1

初診時所見 右顎関節の痛み・顎関節症Ⅲa型・開口障害(3横指未満)右顎関節:作業側(噛み癖側)

右顎関節エミネンス(関節結節)クリック1)+開口時の遅れ+

右咬筋緊張+右外側翼突筋緊張+

Alignment

頭蓋:右鱗状縫合外側突出

頸椎:第一頸椎(以下C1) 右回旋変位

胸椎:左側屈・左回旋偏位

左肩甲骨:下制

骨盤:右PI(Posterior Inferior)腸骨

姿勢

矢状面: Forward head・hypo kyphosis

開口時の下顎の動態と、頸椎の回旋変位は相関しやすいことからも、

胸椎左側屈の立ち直りとしての頭頸部の右側屈、

C1右回旋により右顎関節の開口障害が起こっていると考える。

治療アプローチ

① 眼球運動と後頭下筋群の連鎖より、左上頭斜筋を左の眼球運動にて促通し第一頸椎の偏位を是正② 右頬骨を下制し咬筋リリース

③ 下顎の左側方移動により右外側翼突筋の促通

④ 脊柱と骨盤に関してはエロンゲーションと骨盤のカップリングモーションの学習によりアライメントの修正

治療後、開口障害は消失し、疼痛も数回のアプローチにて消失した。

顎関節は姿勢制御におけるバランサーとして、重要な働きをしており、

偏位の方向や関節運動の異常なども全身の連鎖を加味しないと改善はしないと考える。

今回の症例も噛み癖が右ということもあるが、C1右回旋の偏位が開口の妨げになっていた。

胸椎からの立ち直りやForward headによる上位頸椎のmobility低下により

顎関節からの運動連鎖の破綻をより強めていたと考え、

骨盤脊柱からの連鎖も重要なポイントであった。

1) 口を大きく開けたときにガクンという、関節円板-顆頭複合体と関節結節がこすれて雑音が発生する。

2)復位をともなう関節円板転位:顎を開け閉めした時に、音(関節雑音・クリック音)がする。

小西 剛史(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/つくし鍼灸接骨院院長 柔道整復師・鍼灸師)

【第27回】

視覚が運動連鎖に与える影響

日常における眼球、頸部の運動連鎖

多くの日常生活動作において、目的の対象物を見る際に眼球と頚部の協調的な連鎖が起こる。 移動する際は行く先に視線を向け、方向転換においては視線、頸部、体幹と順に回旋運動が起こる。 ヒトの目は霊長類の中でも横幅が広く白目の割合が多いことが特徴である。 従って、左右方向に優位に眼球運動が起こりやすい利点がある。眼球運動が分かり易いと天敵に行動が読まれる危険があるが、 コミュニケーションや道具を通して発達してきたと言われている。 私見としては、二足直立の三次元での姿勢制御においても眼球運動は有利に働いたのではないかと考えている。

症例紹介

20代の頃右目がほぼ失明し、左目のみで農業をされていた80代女性である。 頸椎症性脊髄症でC3-5椎弓形成術、C6-7椎弓切除術を施行されている。左目を中心に寄せるような姿勢戦略のため、全体的に左に凸の構えとなる。 30日程度の介入であったが、10m歩行で3.8秒、TUGは5.1秒時間短縮しておりTUG優位に改善がみられた。

方向転換の効率性が上がっており、眼球と頚部の運動連鎖を再構築したことがパフォーマンスアップに繋がった一例であった。

治療のポイント

基本動作練習として寝返りを行う。視線、頸部、体幹の順に左右へ寝返り、代償や左右差に着目する。 症例は右側へ寝返る際に頸部右回旋に加えて右側屈が顕著であった。 右目が見えないために左目で何とか地面を見ようとする戦略であったと考えている。実際に閉眼での寝返りは代償が軽減し、頸部と体幹回旋の連動性が向上したため視覚と体性感覚の不一致が確認できた。 頸部右回旋の代償は頚部の問題か右側を見る左内直筋が適切に働いていない可能性がある。

左内直筋を働かせるために右側を見る練習を行うが、胸鎖乳突筋をモニタリングし過剰収縮が起こらないよう気をつける。 再び寝返りの練習をして代償が軽減すれば、結果として左内直筋の機能不全が内在していたということが導き出される。

代償動作がどのように軽減していくかも重要であり、介助の方向や環境設定を補う筋をターゲットに絞ると負担が分散され、 より運動連鎖が分節的に起こりやすい。

山本 卓(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第26回】

運動連鎖アプローチ®を学んで

運動連鎖アプローチ®概要

・現在の臨床における治療概念・治療体系を大きく変えずとも、日々の臨床における手助け・指針に大きく貢献します。

・理学療法に止まらず各種代替医療をも研鑽してきた運動連鎖アプローチ®創始者の山本が、 理学療法士の体系や文化に合うようにそれらを運動学・解剖学・生理学に落とし込み統合した治療概念です。

運動連鎖アプローチ®の醍醐味は、上記にあるように内在的な運動連鎖をパルペーションによって評価・分析をすることである。 しかし、パルペーションを習得するためには多くの経験が必要であり、運動連鎖アプローチ®を学んでいくうえで 一番苦労するスキルだと思う。なぜなら、マニュアルがなく個別性を見極めるスキルだからである。 同じ症状であっても、同じアプローチでは治療が上手くいかないことが臨床ではみられます。 内在的な運動連鎖には個別性があり、人それぞれの生活背景や環境などにより症状に至るまでの過程が異なるためである。 エビデンスも大事だが、主観的感覚によって個別性の身体法則を見つけ出すスキルが運動連鎖アプローチ®である。

私自身は臨床で運動連鎖アプローチ®をしていくにあたって運動学・解剖学・生理学をもとに、 観察的運動連鎖を理解しておくことは重要であると考えています。観察的運動連鎖を理解しておくことで、 どこの運動連鎖が破綻しているのかを予測して内在的運動連鎖をパルペーションによって 評価をしていくことができるのではないかと考え、臨床で応用しています。 また、アナトミートレインや経絡も一つの指標として取り入れています。

運動連鎖アプローチ®によって局所の問題から全身の問題、更にはその人なりの法則性を見つけ出すことが出来るようになるだろう。

少しでも興味をもたれたら是非一緒に運動連鎖アプローチ®を学んでいきましょう。

益子 貴博(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士/経絡ヨガインストラクター)

【第25回】

運動連鎖アプローチ®から治療展開 ~胸郭に着目して~

吸気・吸気筋はたくさんあり、全身リラクゼーションは効果あるのか疑問に感じる。

また、どの筋をどれくらい緩めればいいのか、数ある筋のどれが問題なのか?

アプローチする筋にどれくらいの刺激が必要なのか?深さは?方向は?起始部?停止部?筋腹?軟部組織?皮膚?

運動連鎖アプローチを評価方法として利用できないかを職場のスタッフに協力してもらい、胸郭に絞りアプローチしてみた。

・評価項目

自然な呼吸での上部・下部胸郭の動き、胸骨下角の角度、肋骨の前方・後方回旋、

呼吸のしやすさ、座位でのアライメントを評価項目とした。

・結果

胸郭動態:右肋骨後方回旋、左肋骨前方回旋。確認:左肋骨を後方へ誘導→右肋骨は前方へ反応。

右肋骨から誘導→左肋骨はあまり反応しなかった。

・治療方針:左肋骨の後方回旋を促す→両側の肋骨が正中位に戻るのではないかと考えた。

・アプローチ1

片方の手は左肋骨を触診し、もう片方の手で左肋骨の上下を探り、左肋骨の後方回旋しやすい部位を同定

→連鎖する筋を断定(今回は菱形筋)→運動方向、深さ、強さを探る→刺激として触る、摩るのか反応で選択

→さらに菱形筋がリリースできる部位を評価→繰り返す

・再評価:施述前の胸郭動態と比較すると、改善が認められた。

アライメントの変化(図1図2)

考察:アライメントや自覚症状は変化したことからも、運動連鎖パルペーションテクニックによるアプローチは、 具体的な治療部位を評価できることからも、かなり細かく原因を突き止めることができる。

また、丹念に連鎖部位にアプローチすることで、座位のポジショニングが楽になり食事やSTへ繋げられる。 そして、呼吸がしやすくなると活動量もあがり、活動と参加がしやすくなるものと考えられる。

藤平 昌(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士)

【第24回】

運動連鎖アプローチ® ~荷重側・非荷重側と下肢荷重関節の運動連鎖~

具体例を挙げると、右足関節捻挫だとした場合、歩行時に右足部が外側で荷重支持をしながら、 左健側も足部が外側荷重支持となり、骨盤の側方移動が出現し、 それを左大腿筋膜張筋で制御することになる。

そのため前額面での重心移動が大きくなることで、 矢上面での運動が低下し、床反力を体のどこかで受けていることになる。

これは、患側下肢の運動連鎖の破綻(タイミングの乱れ、欠落)だけでなく、 健側と患側の運動連鎖と機能不全が起きていると考える。

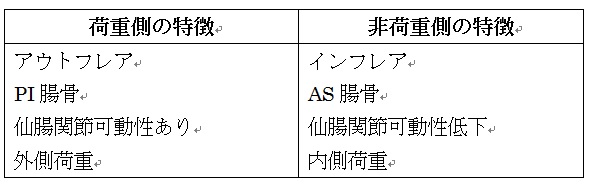

このような場合、運動連鎖アプローチでは「健常側が患側を規定する」と考えていく。 つまり、荷重側・非荷重と下肢荷重関節の運動連鎖でアプローチしていく必要がある。 荷重側と非荷重は対比する運動になるため、その特徴を以下に示す。

治療アプローチ例としては以下の通りである。(例)右足関節捻挫

①左下腿内旋誘導→②左骨盤前方回旋→③右骨盤後方回旋→④右大腿が相対的内旋方向へ→⑤それによりハムストリングスが促通→⑥右下腿の内旋運動誘発

※①では、テーピング・インソールでも構わない。

このように、健常側からの視点を持つことで、治療の幅が広がることになるだろう。

淵橋 潤也(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士)

【第23回】

バランスエクササイズと運動連鎖アプローチ®

・ functional training program と,それにバランスエクササイズを加えた群ともに下肢機能の向上が認められた。 また,エクササイズ参加に対する意欲も高かった。しかしながらバランスエクササイズのみの独立した効果は認められなかった。

・ TKA を試行した退院後の機能的運動による理学療法介入は,短期的には有効(効果量は小から中等度)であるが, 長期的効果は認められなかった。

・ TKA 施行後の集中的機能的運動療法は,短期的そして術後1 年後の運動機能向上が認められた。

(理学療法診療ガイドライン第1版 変形性膝関節症 引用)

バランスエクササイズのみの独立した効果は認められなかったなど、ガイドラインでは比較的否定的な内容ではあるが 実際の臨床場面では機能向上・生活機能向上が認められる事もある。

その際に、運動連鎖アプローチ®における姿勢制御の【自由度と汎用性】の考え方を考慮することで、 バランスエクササイズ中心の介入で状態改善がみられた。

以下症例について紹介する。

70歳代女性。既往歴は両膝OA・糖尿病。患者は術前より歩行時の膝痛や膝の脱力感があり、転倒を繰り返していた。 生活範囲の拡大を目的に左TKA後、1ヵ月間の入院リハビリテーションを受けた。自宅に退院したが、歩行速度は遅く、 動作は不安定で生活範囲が制限されたままであったため、当院で週2回の外来リハビリテーションを開始した。

外来リハビリテーション介入前の現症は、膝ROM制限(屈曲:Rt 90°, Lt 50°, 伸展:Rt -35° Lt -20°)と 膝屈曲・伸展(MMT4)の筋力低下を認めた。30秒椅子立ち上がりテスト(CS-30)は3回、10m最大歩行速度は0.5m/sec、歩幅0.33m。

介入はバランス訓練を中心とした20分間の理学療法を3ヶ月間継続した。その間、前病院で指導された筋力訓練を継続するように指導した。 3ヶ月後、膝ROM(屈曲:Rt 90° Lt 60, 伸展:Rt -35° Lt -20°)、膝関節屈曲・伸展筋力(MMT4)に著変なし。

CS-30は11回、10m最大歩行速度は0.67m/sec、歩幅0.38mであった。

介入ポイントとして、立位での姿勢保持に関る筋群の活動やCenter of Pressure 、Center of Mass 動揺を最小化して 汎用性を促通するような戦略をバランス訓練に取り入れた。

特に頭部、上肢、体幹の質量中心をCenter of Gravity の移動方向と反対にシフトさせることで、 上部平衡系の自由度を広げつつ、股関節制御の自由度を高める介入を考慮した。

立位前額・矢状面上での股関節制御能力が、左右の重心移動を円滑にさせ歩行速度・歩幅・CS-30が改善したと考えられる。

仁木 洸平(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士)

【第22回】

皮膚・筋膜の触診について

関節機能障害における病態を考える上で、関節の不整合は欠かせない知見ですが、 軟部組織の階層性を考えると骨関節に付随して軟部組織が何らかの変位を起こしているものと察せられます。

皮膚は全身を一枚のシートのように身体を覆っているため、局所に機能障害があり、 筋スパズムがあると全身に波及することになります。

実際の機能評価においては、四肢であれば同質同量で両側をパルペーションし可動性を比較していきます。

パルペーションの感覚としては、可動性をみようとするよりは侵襲性がないように動きに追従するように、 反応を確かめるような触り方が好ましく、繰り返し行っていると、皮膚・筋膜の継時的な変化がわかるようになります。

左右でみてみると相対的な変位を評価することになりますが、一側の皮膚・筋膜の誘導にて 対側の変位が改善するようであれば、治療側は最初に動かした側からということになります。 逆に、皮膚・筋膜の誘導にて対側に何の変化もない場合は治療側として選択しないことになります。

連鎖のない部位、反応が少ない部位に関しては全身への関与が少なく、局所の変化のみでは侵襲性が 強く、かえって悪くなることがあるためアプローチ対象からは外します。

局所の機能障害は、関連部位が存在し、お互いが強固に結びついています。 最も関連がある連鎖部位を見つけ出し、同時に感覚入力を与えることで連鎖を促し、機能障害を解除していきます。

セラピストは触診から①Reactionの有無、②刺激の方向 遠位?近位、③刺激の深さ 浅筋膜・深筋膜、 ④軟部組織の弾力性・可動性・滑走性を確認します。

筋肉が収縮するとき停止部付近から起始部に近づくように動くため、 皮膚・筋膜を停止部から起始部に刺激することで収縮を誘導できます。 また、起始部から停止部に皮膚・筋膜を刺激すると伸張・弛緩を誘導できます。

大腿四頭筋の過緊張による疼痛・圧痛が生じている場合、一般的に主動作筋にアプローチを行いますが、 効果が思わしくない場合も多く、拮抗筋のハムストリングスに対して促通するようにアプローチを行うことで 相反抑制により改善がみられることもあります。

主動作筋をアプローチするのか、補助筋、拮抗筋、連結筋をアプローチするのか、隣接関節の筋に対してアプローチするのかは 触診による反応から判断しますが、この操作は侵襲性が低く、一つの筋がどのように動作に影響しているのか確認するのに有効です。

北垣 祥平(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/理学療法士)

【第21回】

~運動連鎖アプローチ®によるパルペーションテクニックでの臨床における考え方について~

この一連の流れは、刺激と反応の繰り返しの中でセラピスト自身がどう認知・認識したかどうかである。 そして、その認知・認識が「正しい」という肯定として捉えるのではなく、 「そう考えた」という考えで理解していることが大切なことである思う。 そうすることで、治療の中で、上手くいかない・間違っている場合でも再度考え直すことや戻ることが可能となり対応ができる。 結果、治療選択の確率が上がり、適切な治療へと進むと考えられる。

また、運動連鎖アプローチでの触診では刺激・反応・認知はセラピストの皮膚(手)からの情報収集であり、 セラピスト自身が評価の道具となることもしっかり認識し、治療の中でその情報(考え)が思い込みではないかどうかを 常に頭の隅に置いておいて確認しながら行うことが必要と考えられる。

以下、症例について紹介する。

現病歴;70代女性、今年9月末、自宅に親戚夫婦が数日間泊まり食事の用意などで立ち仕事がいつもより多い中、 腰背部の痛みを覚えた。親戚が帰った後も1週間ほど腰背部痛が続き痛みの軽減がなく来院する。

既往歴;今年の春に当院にて左足関節脱臼骨折にて手術をされている。レントゲン上は問題なし。

腰背部(左側)に圧痛(+)、体幹右回旋時に骨盤(左側)に痛み(+)、下肢の可動域低下(-)、筋力低下(-)、 立位でのストラテジー評価(外乱刺激による前後・左右)では左側方へのシフトがやや難しい状況である。 運動連鎖によるパルペーションテクニック(以下、触診)では、最初に臥位にて評価する。

左足関節の既往があったので足関節から上方へ進めた。距骨を内後方へ動かすと左腸骨のインフレア・前傾の連鎖があった。 そして、左側臥位にて腸骨インフレア・前傾での上行性への連鎖が確認されなかったので、 肩甲骨から左腸骨へと下行性への連鎖に視点を変えた。肩甲骨から腸骨への下行性で連鎖が確認され、 更に左TH5/6ファセット(腹側方向)と左腸骨(インフレア・前傾)に連鎖が大きくあったと感じた。

治療においては、TH5/6のファセットの動き(腹側へ)を出して行くと、腰背部の張り・痛みが楽になるとの訴えがあり、 下肢へと連鎖の波及もその後に見られた。立位にてストラテジー評価にて治療効果を確認し左側方にスムースに行くことが見られたので、 治療を終了した。

問診で確認すると、立位で左回旋が優位な状態での台所の仕事など家事をすることが多いとのことで、 お客さんが来ていつも以上にその動作が多くなりストレスになったのではないか推測した。

その後、1週間後に受診で来られていたが、腰背部の痛みの訴えはなかった。

川越 寿織(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第20回】

足部の機能運動学 2

1、足底方形筋と長趾屈筋

長趾屈筋は、足趾の屈曲を行う筋ですが、この筋は長いレバーアームをもち足関節、斜中足根関節軸に対して ほぼ垂直に走行するため、強力な足関節底屈と中足根関節回外を起こします。 この筋の足底面の走行は、内果方向から斜めに進行し、リスフラン関節付近で走行角度を変えて 中足骨と並行し足趾に向かいます。 この筋が単独で収縮すると、純粋に足趾屈曲には作用することはできず、 前述の通り足関節底屈と中足根関節 回外方向に作用します。これを補正するように働くのが足底方形筋です。 足底方形筋は長趾屈筋腱に付着をもちます。この筋の機能不全がある場合、足趾の屈曲よりも近位の足部運動が強調されます。

2、骨間筋・虫様筋と足趾屈筋群

歩行時など前足部での支持を行う場合、中足骨頭が水平面上に並列となり地面を押す、 いわゆる底屈をする必要があります。 荷重がかかれば同等の床半力を受けることになり、 その半力をうけとめることが荷重支持には必要となります。 この時に働く主な筋は、 長腓骨筋、骨間筋、虫様筋です。足趾の屈曲も荷重支持には関与しますが、 十分な足趾屈曲の作用をもたらすためにも前述の筋が適切に機能することが求められます。

第一列の中足骨を底屈位に保持するのは長腓骨筋の働きが大きいですが、 第 2~5 趾においては骨間筋と虫様筋がその役目をします。 両方とも横中足趾節関節(MP 関節)の関節運動軸よりも下面を走行し、 骨間筋は基節骨近位縁、虫様筋は横趾節関節(IP 関節の背側 を通り末節背面に付着します。 これにより中足骨骨頭を底面に引き下げる(底屈させる)作用をもちます。 また、この筋の作用がなければ、指で踏ん張るような状況において足趾屈筋群が働いても、 MP 関節も大きく屈曲し床面を捉えること ができません。 足趾での支持を機能的に行うためには骨間筋・虫様筋との協働が重要です。

足部機能の理解に向けて 二足歩行をする人間において、足部は支持機構の土台であり、 また力学的伝達の唯一の接点でもあります。 27 個の骨と 5 層構造の筋をはじめ複雑な構造とたくさんの役割を果たすこの足部は、 全身に影響を与えると同時に全身からの影響 を受けて最終的な運動の仕方が決まる部位です。

インソールやテーピングなどで単に固定し、外力をもって安定性を高めるだけでなく、 本来の足部機能が発揮しやすい環境を提供す ると共に足部機能を高めるためには過保護にしない環境での足の使用も重要です。 5 層構造の筋の大半は、いわゆるインナーマッスルです。つまり随意的な収縮活動よりも 先行的かつ協調的な自動収縮が求められる 筋が多いということです。

マルアライメントを引き起こす要因を全身から評価し、コントロールできる範囲内で 足部機能を高めるために様々な環境設定での足 底筋トレーニング、 他関節とのコーディネーショントレーニングを実施していくことが求められます。

栗山 努(株式会社アール・ケア アール・ケアコンディショニングセンター/フィジカルセラピスト(理学療法士)

【第19回】

足部の機能運動学 1

足部へのアプローチの課題(理学療法において)

◯足部機能に関する教育・学習が十分になされておらず、そのため運動療法による介入が乏しい。◯マルアライメントに対するアプローチがインソールとテーピングに偏っており、かつ補装具の作成などに理学療法士が関与する機会が減少している。

◯日本のTh活文化においては、屋内において靴を脱ぐため、靴やインソールなどによる効果は出しにくい。

一般的な動作と足関節の運動 まず、足部運動の基本的な理解としゃがみ込みや爪先立ちといった 一般的な動作時の足部運動を確認したいと思います。 足関節の可動域は一般的に底屈45°、背屈は25°と言われていますが、 しゃがみ動作が多いアジア圏では40°を超える可動性をもつ場合も少なくないと言われています。

底背屈は距腿関節でおこる運動ですが、距骨の運動には踵骨との関節である距骨下関節の運動の影響を受けます。 オープンな運動であればその影響も少ないですが、荷重位などクローズな運動では大きく影響されます。 荷重時の踵骨やショパール関節の過回内は距腿関節のアライメントを崩し、 可動域制限を起こすと共に下腿(脛骨)の内旋そして大 腿骨の内旋を連鎖的に生じます。

足関節背屈制限がおきれば前方への荷重移動は困難になります。また下腿内旋により、 いわゆる KNEE IN の状態となり股関節も内 転内旋が生じます。 この結果、膝には捻転のメカニカルストレスがかかると共に大腿四頭筋など膝関節伸展筋の張力は 真っ直ぐ効率的な伝達ができなくなります。立ち上がり動作では足関節においても底屈筋の活動により 足底で地面を押す働きがおこる必要がありますが、これも足根骨のアライメント不良は底屈運動が阻害され十分な支持ができません。

足部の主な関節と運動における解剖学的特性

1、距骨下関節

距骨下関節は、距骨と踵骨の間にある関節で、2つときに3つの関節面をもっています。 回内外の可動域全体を通じて運動は後方及 び外側距踵靭帯、骨間距踵靭帯により制動されています。 距骨下関節面の形状は個人差が大きく、運動軸(関節軸)の位置も横断面で「約 20°~約 70°」、 矢状面で「約 5°~約 50°」の範囲 で個人差が見られます。 距骨下関節の回内外は下腿の内外旋に連鎖します。運動軸が両面において 45°にある場合、 後足部の運動と下腿の回旋は 1:1 の比 率で起こります。しかし、運動軸が横断面において 70°傾いていたとしたら比率は変わり、下腿の回旋運動は後足部の運動より大きくみられるようになります。

また、この距骨下関節の回内は、距骨と中足骨を末梢方向に前方移動させます。 一般的に踵骨の回内10°毎に距骨は前方に約 1.5mm 転移すると言われており、 過度の距骨下関節回内は、足底腱膜と前足部軟部組織を繰り返し伸長することで損傷し、 足底腱膜炎をはじめMP関節滑液包炎や足底腱膜付着部の骨棘形成を生ずる可能性があります。

2、横足根関節(ショパール関節)

横足根関節は、距舟関節と踵立方関節との間にある関節で、 長軸と斜軸の二つの関節軸をもち、3平面運動が見られます。 斜軸は、横断面に対して約 52°、矢状面に対して 57°傾斜し、長軸は、横断面に対して約 15°、 矢状面に対して約 9°傾斜しています。 斜中足根関節軸は、矢状面と横断面にて大きな可動性をもちますが(背屈・底屈、外転・内転)、 前額面の運動(回内・回外)の可動 性が低いです。 それに対して長中足根関節軸は、矢状面と横断面の傾斜が少ないため、ほぼ純粋な前額面上の運動を行います。

距骨下関節の回外は、中足根関節長軸での回内と斜軸での底屈・内転を起こし、第 1 列(母趾)の可動性を減少させます。 また、足関節を底屈方向に誘導すると共に遠位脛腓関節の離開を制動します(腓骨は内旋・下制)。 距骨下関節の回内は、中足根関節長軸での回外と斜軸での背屈・外転を起こし、第 1 列(母趾)の可動性を増大させます。 また、足関節を背屈方向に誘導すると共に遠位脛腓関節を離開します(腓骨は外旋・挙上)。

関節運動軸は個人差が大きいと共に臨床上で計測することは困難です。 つまり、フィジオ運動連鎖アプローチでも重視している通り、 関節運動を細かく触診し、左右左の有無を確認すると共に動作の中でアプローチの反応を見ることが求められると言えます。

栗山 努(株式会社アール・ケア アール・ケアコンディショニングセンター/フィジカルセラピスト(理学療法士)

【第18回】

運動連鎖アプローチ®を用いた治療展開 ~大腰筋に着目して~

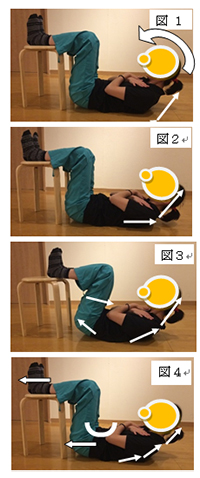

運動連鎖アプローチ®における腸腰筋評価とトレーニングは多種多様であり、基本となる運動として次のようなものがある。(図1)

図1 股関節屈曲、やや内旋位とし骨盤の中間位を保持する。

下肢挙上位から負荷抵抗をかけて保持能力を観察する。

次に腸腰筋トレーニングとして、段階的に①→②→③の順番で難易度を高くしていくと効果的である。

大野木 翔一(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/フィジカルセラピスト(理学療法士)

【第17回】

肩甲帯の姿勢制御における役割と運動連鎖

身体重心に生じた受動的および能動的な外力に対する運動戦略で代表されるものに股関節戦略、 足関節戦略といったものがあります。より外力が大きくなると転倒予防のためにステッピング反応となりますが、 いずれにしても重心移動に伴う支持基底面を広げるコントロール反応といえます。しかし高齢者では様々な要因により 上記の運動戦略能力が低下することで脊柱-膝による代償動作、つまりhip-spine syndromeといわれるような重心を下げる 運動戦略を選択されることがとても多いです。重心を下げることで確かに物理的には安定しますが、 一度バランスを崩すと転倒予防のための運動戦略が出現しにくくなります。本来骨盤帯や胸郭は頭頚部を安定させるための 土台として機能しますが、より脊柱-膝の屈曲代償が強くなると頭部前方位など、身体各部位を前後に配置する 重みを利用した戦略などを用いるようになります。

また肩甲帯は頚椎運動とも密接な連鎖反応があります。頸椎回旋に伴い、通常回旋側の肩甲骨が内転、 反対側は外転もしくは不動の傾向がありますが、それとは逆に回旋側の肩甲骨が外転してしまうことがあります(図1)。

そうすると、頸部回旋にともない、肩甲骨が近づくことになり、頸椎に過度な捩れが生じ、 肩甲骨や肩関節に痛みや違和感が生じやすくなります。結果的に上部平衡系にも影響がでることで、 姿勢制御としての機能低下に繋がります。

西住 諒(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/フィジカルセラピスト(理学療法士)

【第16回】

運動連鎖アプローチ®における上部平衡系とは?

決して固めているわけではなく、制御されているのです。かたやHAT戦略は上半身重心を基点とした、 どちらかというとバランス反応よりも腹圧などのシステムを活用しての固める姿勢制御となります。 ここに本来はパラシュート反応や保護伸展反応などの、さらに多様な姿勢制御機構が導入されていきます。

ここでつま先立ちという動作を考えていきたいと思います。特にご高齢の方でよくみられる反応として、 つま先立ちに先行して両肩甲骨の挙上、頭部前方位の増強が起こり、頭頚部、上部体幹が一塊の剛体となることが多い印象です。

若い方では腰椎の前弯の増強、股関節伸展位による骨性支持により、カウンターウェイトを用いた反応が多くみられるでしょうか。 どちらにせよこれらの反応では不安定な状況下で動的な戦略ではなく、どちらかというと固定性の強い静的な戦略といえます。

ではこのつま先立ちという動作の中で上部平衡系として肩甲骨はどのような働きを目指していくのか? つま先立ちは抗重力活動であり、肩甲骨はその逆となる縦重力活動、つまり挙上、外転ではなく下制、 内転による胸椎の伸展を促し、脊柱のS字カーブを出現させることが重要だと考えます。

高齢の方によく見られる肩甲骨の挙上は頭頚部と上部体幹を一塊にすることは逃避反応の一つと言えますが、 動きの質を考えると正しくありません。いかに推進器、平衡器として肩甲骨を活動させ、 頭頚部や上肢を自由に動ける身体作りをしていくかが、転倒予防にも繋がります。

西住 諒(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/フィジカルセラピスト(理学療法士)

【第15回】

内在的運動連鎖を応用した実際の症例報告②

左肩関節周囲炎の診断を受けた50代男性

1年ほど前に左肩周囲の疼痛と可動域制限を認め半年前に整形外科受診、上記診断を受けた症例。 仕事柄通院はできず、接骨院にて週一回加療しているが、その時気持ちいいだけで痛みは変わらず、 可動域は以前より低下しているとのこと。今回、知人からの紹介で運動連鎖アプローチ®による対応をさせていただく機会を得た。

職業は会社員だが幹部で多忙な生活を送っており、動作制限やコントロールはなかなかできない現状。 接骨院では原因不明の大円筋の筋硬結による障害と言われているようで、とにかくここをほぐしてくれ、という訴えであった。

所見としては左肩関節肩峰下、上腕骨大結節に圧痛、自動運動の屈曲、外転とも90度前後にて肩峰から 三角筋中部繊維付近に疼痛を感じるとのこと。他動での特徴的可動域は、水平内転80度で肩関節前方につまり感に近い痛み、 2ndポジションは何とか可能だが、そこからの外旋は45度前後、内旋は30度前後、および外旋から内旋の0度通過時、 それぞれに肩峰から三角筋部に疼痛を訴える。更衣、整容動作は全て何らかの制限がある状態。

内在的運動連鎖によるところの受動的パルペーション(以下触診)にて評価を進めると、左肩甲骨は右に比べ前傾かつ外転位、 肩甲骨に対して上腕骨は外旋位というアライメント不良が見られた。小円筋や大円筋など後方の軟部組織も強い筋硬結、圧痛を認めた。 症例①と同様に、治療部位の決定のために触診を進めた。左肩甲骨に触れモニタリングしながら、もう一方の手で脊柱を触れると、 肩甲骨の前傾かつ外転が正常の位置に戻ろうとする動きが感じられたので、脊柱を上下に分けて触ると、 より腰椎側である下方に反応が見られ、最終的には左足部にたどり着いた。

問診にて確認すると、学生時代のスポーツでひどい左足関節捻挫を受傷していたことがわかった。 ここで立位姿勢を確認すると、重心は左寄りであるものの、上部体幹は左肩甲骨の前傾外転に伴って右回旋し、 下部体幹は左回旋していた。片脚立位は左の動揺が大きく、拇趾球側に荷重することが多く見受けられ、 肩甲帯でバランス補正を行う印象であり、足部が骨盤から体幹までの左右回旋での姿勢制御に関与していると推測できた。

臥位になっていただき、足部のアライメントを触診にて確認すると、距骨が下腿に対して前内側に偏移していることがわかった。 また足関節周囲筋の筋力低下も認めた。そこで距腿関節の正常化を誘導しながら左足関節底背屈運動を自動介助で行い、 その後不安定なクッションの上に左下肢を乗せて部分荷重し、水平を保つエクササイズを指導したところ、各評価項目の改善が見られ、 自動運動での屈曲、外転も140度前後まで改善した。

このように、触診を用いることで、治療方針をスムーズに組み立てることの一助となる。

小林 伸二(金澤病院 理学療法士)

【第14回】

内在的運動連鎖を応用した実際の症例報告①

右膝内側半月板損傷の診断を受けた50代女性

2年ほど前に関節水腫と立ちしゃがみの動作時痛を訴え整形外科受診、 上記診断を受け、関節穿刺により処置するが一時的な緩解であったため、 独断で弾性包帯固定をしばらく行い水腫は軽減するものの、立ち上がり時、 体幹の回旋が伴う特定の動作にてクリックと疼痛が残存。現在は独自の運動などで何とかやり過ごしているが、 根本的な解決に至らず、どこに行ったら良いか、何をしたらよいか迷っている中で、 知人からの紹介で運動連鎖アプローチ®による対応をさせていただく機会を得た。

職業は小学校教員で多忙な生活を送っており、動作制限はなかなかできない現状。 所見としては右内側半月板前縁に圧痛、膝関節完全伸展、完全屈曲にて同部位に疼痛出現。

内在的運動連鎖によるところの受動的パルペーション(以下触診)にて評価を進めると、 右大腿に対して下腿が内旋、左大腿に対して下腿が外旋しており、両足部に対して大腿より上が 右回旋していることが想定された。問診にて確認すると教壇で立っているときも、 自宅でテレビなどを観るときも体幹が右方向に回旋していることが多いとのこと。 立位にて重心を確認すると疼痛側の右に身体重心が偏り、肩甲帯も右が下降し相対的に体幹が右回旋している。 立ち上がり動作も右大腿遠位に上肢で支持して立ち上がるが、重心は動作を通して右に偏っており、 何らかの理由で以前から右寄りの身体重心がこの方の身体特性となっていることが推測できた。

治療部位の決定においても触診を用い、右下腿に手を置きモニタリングしながら、 もう一方の手で身体各部位を触り、右下腿が正中位に近づく動きを感じる部位を探していくと、 胸椎中位、棘突起付近を触れるときに右下腿に反応があることが分かった。胸椎に視点を移し、 棘突起を左右に動かすように確認すると、Th5/6を起点として上下いくつかの胸椎が右回旋し、 かつ動きが硬いことが分かり、ご本人に体幹の回旋を自動で動かしていただいても左回旋がしにくいとの訴えがあった。

そこで、Th5/6を支点としたレバーアームである上肢の動きを伴った体幹左回旋ストレッチを 二種類ほど指導させていただいたところ、大腿下腿のアライメントが整い、圧痛や可動域も改善、 姿勢と立ち上がり動作の正中化が見られ、上肢の支持がなくても楽に立てるとの感想をいただけた。 このように、触診を用いることで、治療方針をスムーズに組み立てることの一助となる。

小林 伸二(金澤病院 理学療法士)

【第13回】

運動連鎖アプローチ® ~インナーマッスルついて~

筋肉には大きく分けてインナーマッスルとアウターマッスルがある。

インナーマッスルとは、身体の内側に近い筋肉の事で、アウターマッスルとは身体の外側に近い筋肉の事である。 インナーマッスルは、能動的に働く際、アウターマッスルに先行して働く事が多く、 その働きによりアウターマッスルは、強く大きな筋機能を発揮する事が出来る。

インナーマッスルの促通方法の三大原則

①Assist(介助)

②Slow(低速)

③Middle range(中間可動域)

これは、様々なインナーマッスルの促通としても使えるので是非試してもらいたい。

アウターマッスルが過活動しない、Middle range(以下MR)で、姿勢制御や運動速度が変わらないように、 インナーマッスルをゆっくり(Slow)と他動的に動かし(Assist)ていく。

では具体的に鎖骨下筋に絞って考えていきたい。鎖骨下筋は、第一肋骨と鎖骨に起始・停止部を持つ。 鎖骨を前下方に誘導する働きにより、胸骨に安定させる働きをするインナーマッスルといえる。 鎖骨下筋の上には、アウターマッスルである大胸筋が被さっており、直接的に触れる事は出来ない。 まず、大胸筋を短縮域に持っていき、鎖骨下筋のパルペーションを行う。上肢をMRで内外転しながら、 運動速度や姿勢制御が変わるところ、パルペーションしている鎖骨下筋の収縮が感じられない可動域(Range)を確認する。

次に、再び上肢を内外転しながら、大胸筋が過活動しないMRで、鎖骨下筋をパルぺーションしながら ゆっくり(Slow)と他動的に動かし(Assist)ていく。

全可動域にわたり、同じ速度で、鎖骨下筋の安定している収縮を感じる事が出来たら、促通出来たと言えるだろう。 可動域の拡大が得られるだけでなく、大胸筋の過活動の軽減や機能的な姿勢制御に肩甲骨が参加してくれるだろう。

肩甲胸郭関節周囲には、インナーマッスルの役割を果たしている筋肉として、肩甲舌骨筋や肩甲挙筋、肩甲下筋など様々あるが、 同じような促通効果が期待出来るので是非試してもらいたい。 インナーマッスルを促通する事は、セラピストの醍醐味といってもいいかもしれない。

運度連鎖アプローチ®では、「観察的運動連鎖」と「内在的運動連鎖」を臨床で培った目とパルペーションで解読し、 骨関節や筋肉、また筋膜を含む膜系や情動など、ミクロからマクロまで様々な評価やアプローチを行っている。

今回は、インナーマッスルである鎖骨下筋にフォーカスを当てて説明を行ってきたが、これはほんの一部であり、 興味を持たれた方は、運動連鎖をもっと深く学んでもらえたらと思う。

深山 慶介(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/フィジカルセラピスト(理学療法士))

【第12回】

運動連鎖アプローチ® ~パルペーションテクニック習得までの5つの道のり~②

前回の記事では、運動連鎖パルペーションテクニックを習得する上での基礎・基盤の練習法について記載した。

運動連鎖パルペーションテクニックはクライアントの変化を刻一刻と追いながら、 仮説・検証・治療・予後予測が四位一体となった万能アプローチだ。 加えて、他の治療法と干渉することがないため、今後あなたが様々な治療法を学んでいく上で、 体の理解と技術の向上に相乗効果をもたらすテクニックでもある。

そのため、確実に運動連鎖パルペーションテクニックを習得するために、 前回の記事をご覧になっていない方は是非読んでいただき、手順に沿って効率的に習得して頂ければと思う。

今回は、さらに高度な練習法を解説する。

今回の応用編では、上記③~⑤を扱う。 本題に入る前に、②までの課題をクリアしておこう。 片手ずつ別部位を触ってそれぞれの皮膚・筋膜の動きを触知でき、 かつ、操作側とモニタリング側に片手ずつ役割分担をする。 操作側で行った介入がモニタリング側にどのように反応するのか? その因果関係がわかるようになっていることが必要である。

上記の課題がクリアできている方は本題の応用編に進もう!

手順②までの課題をクリアし、臨床で盛んに使うようになると、 皮膚・筋膜に対しての感受性が上がりすぎる。 そのため、物体を触っても皮膚・筋膜が動いているように感じてしまうことがある。 これは、自分自身の皮膚・筋膜の動きを物体を通して感じていることになるが、 本来、物体は動くものではないため、感知してしまっているのは誤作動だ。 上がりすぎた感受性を適量にまで下げて調整することがこのステップの課題である。

訓練方法は、物体などを触った時に自分の皮膚・筋膜を感知しないように意識を向けるだけだ。 これが出来るようになると、手から入ってくる情報を取捨選択できる能力がつけられる。 自分と相手と物体を、情報を切り分けて触り分ける事が出来るので、他者の手を介して触診した時にも、 対象とする皮膚・筋膜の動きを触診する事が出来るようになるのだ。 講習会でインストラクターが受講者の手の上から触診してアドバイスをしているのは、 この能力が備わっているから出来ることなのだ!

今までの触診の時の手の使い方は、主に指先は使わず、手のひらで触診をしてきた。 今度は、手のひらの中でも、具体的にどの部位が詳細な治療点になるのか? 組織の深さと線維まで細かく評価・治療できる能力をつけていく。

訓練方法は、今まで手のひらで触診していたことを指先を使って触診できるように練習することだ。 ここまでのステップに進んでいる方はさほど難しくない課題だろう。

『手のひらで触知した組織』と『指先で触知した組織』の層や線維に違いがあると、 触診結果が変わってきてしまうので、手のひらと指先、それぞれで触診した時に整合性が取れているように練習しておこう。

これが出来るようになると、組織そのものの変性や可逆性が評価できるようになるため、予後予測に役立つぞ!

運動連鎖アプローチの神髄はこのステップにある。 今までの静的なパルペーションから、動的なパルペーションへと移行しよう!

今まで訓練してきた①~④のステップを駆使して、クライアントの身体活動場面に応じた 徒手療法と運動療法を同時並行して治療・介入を行っていこう。

基本となる介入方法は変わらないものの、動的になることでより複合したアプローチを求められるが、 応用の幅は無限大になり、アプローチのカスタム性が非常に高くなる。 また、新たな運動連鎖の法則を独自で開発することも可能になるため、臨床の楽しさも倍増することだろう。

2回にわたって運動連鎖アプローチ『パルペーションテクニック習得までの5つの道のり』を解説してきた。

この技術は、運動連鎖アプローチ®創始者の山本が、理学療法だけでなく各種整体法や東洋医学、 フィットネスなどの知識を融合した、全く新しい包括的なアプローチ方法である。 どの業界の健康法や治療法にも適応できるこのパルペーションテクニックを習得することは、 あなたのセラピスト人生にとっての財産となるだろう。

是非、本記事を読んだあなたには効率的に習得して頂き、よりよいセラピスト人生と、 クライアントをより最善へと導ける一助となれれば幸いである。

高木 謙太郎(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/フィジカルセラピスト(理学療法士)/鍼灸師/QOLdesign株式会社 代表取締役)

【第11回】

運動連鎖アプローチ® ~パルペーションテクニック習得までの5つの道のり~①

運動連鎖アプローチ®の基盤となる内在的運動連鎖を評価する上で習得しておきたい技術がパルペーションテクニックだ。

パルペーションテクニックを習得することが出来れば、格段に治療技術が向上する。 加えて、他の治療法と干渉することがなく変幻自在な運動連鎖パルペーションテクニックは、 今後あなたが様々な治療法を学んでいく上で、体の理解と技術の向上に相乗効果をもたらすテクニックであるため、 是非とも習得して頂きたい技術だ。

そこで今回は、運動連鎖パルペーションテクニックを習得するまでのガイドラインとして、 自身の経験を交えながら習得までの道のりを5つに分けて紹介する。

上記の5つの段階に沿って訓練を積むことで、スムーズにパルペーションテクニックを習得することが出来る。 いきなり高度なテクニックを行うのではなく、個人の習熟度に合わせてマイペースに取り組む事をオススメする。

習得までの期間は個人差があるが、筆者は試行錯誤しながら約2年かけた。 パルペーションテクニックを習得するまでの目安にして頂ければ幸いである。

それでは、以降より本題に入る。

運動連鎖アプローチ®の特徴である内在的運動連鎖。 そのために必要な触診法(パルペーションテクニック)を会得するための第一歩は、 両手で同一部位を触診し、皮膚・筋膜の動きを触知できるようになることから始まる。

以下に練習法を記載するので、一緒に行って頂きたい。

① 片側の大腿を左右から両手で触る。指先の力は抜いて、手のひらで行う。

② 同質・同圧で最大圧迫する。

③ 圧迫した両手の力を徐々に抜いていく。

④ 自然と触診している組織が(勝手に)動くような感覚を感じる。(右左の触診部位はそれぞれが独立して不規則に動く。)

ここまでが第一関門だ。

次のステップは、

① 組織の動きを遮ることなく追随していく。

② 組織の動きが大きくなったり小さくなったりするのを認知できる。

③ 圧迫の強さ(組織の層)を変えても同じように感じることができる。

ここまで来れば、臨床で使えるようになるのはもうすぐ!

次は、臨床で評価・治療として使えるようになるためのステップへと進むぞ!

運動連鎖アプローチ®では、片手をモニタリング側、片手を施術側と役割分担をして内在的運動連鎖の評価および治療を行う。 役割分担をすることによって、評価と治療を同時並行する事ができるとともに、常に効果検証をしながら治療が行えるため、 仮説・検証・予後予測の能力が格段に上がる。

ぜひ、もう一歩踏み込んでパルペーションテクニックを修得し、刻一刻と変わるクライアントの変化を的確にキャッチしつつ、 効果的な治療が行えるように訓練して頂きたい。

ステップ2の訓練方法は、ステップ1で両手で訓練した内容を片手で行うことから始まる。

① 片手で組織(皮膚・筋膜)の動きを触知できる。(右手のみ、左手のみで訓練をする)。

② 右手と左手は別部位を触り、それぞれの組織(皮膚・筋膜)の動きを別々に認知できる。

ここまで出来るようになったら、いよいよ治療のための訓練へと入る。

① クライアントの後方より、左右の肩甲骨を頭側から触り、肩甲骨上部の組織の動きを確認する。

② 組織の動きやすい側に関節運動は導かれる傾向のため、それが是正されるように、片方の手だけで是正方向へ修正を加える。その際にもう一方の手で変化が現れるか確認する。

③ 片手で是正した際に、もう一方の手も是正される量と質が大きい方が、是正ポイントの組織や関節の動きが原因となってもう一方の組織や関節に影響を与えている、因果関係が評価できるとともに、治療点を導き出すことが出来る。

今回の記事ではパルペーションテクニックを修得する上での基礎・基盤の訓練内容をお伝えした。

ここまでくれば、パルペーションテクニックの基盤と評価・治療の概要は理解されつつあると思う。 各セラピストが、クライアントが抱える問題に沿って応用しながら、パルペーションテクニックを 応用しつつスキルアップを図って頂きたい。

次回はさらにステップアップをした応用編をお伝えする。

あなたのさらなるスキルアップの一助になれれば幸いである。

高木 謙太郎(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/フィジカルセラピスト(理学療法士)/鍼灸師/QOLdesign株式会社 代表取締役)

【第10回】

運動連鎖アプローチ®とボディーワーク ~動作の質~

運動連鎖アプローチ®における動作観察を「運動連鎖アプローチ®と

運動連鎖アプローチ®における動作観察を「運動連鎖アプローチ®とボディーワーク~ボディーワークの概念~」の稿でも取り上げたクランチを例に視ていく。

体幹トレーニングでよく挙げられるクランチは「腹筋を鍛える」ために選択されている。

重力に反して上体を持ち上げることで、腹筋群に負荷がかかる。(図1)単純な動作ではあるが、 指導者側の意識や注意によって、効果は変わってくる。

図2は、頚部の屈曲のみ行われている状態。

図3は、骨盤の後傾とともに股関節の屈曲が起きてしまっている状態である。

それぞれ代償動作が出ている状態ではあるが、仮に見逃していたとしたら、

運動療法としての効果は下がってしまう。

図2に至っては、体幹筋の発揮と共に骨盤帯の後傾が起きてしまうことに繋がるため、動作への応用が困難となる。

では、どういったことに注意していくかを解説していく。

運動連鎖アプローチ®という観点から着目している点は以下の通りである。

・頭部から胸椎全体にかけて徐々に屈曲できているか?

・Draw-in(ドローイン:腹直筋・外腹斜筋の収縮を抑制させ腹部を限りなく凹ませた状態)を維持できているか?

・骨盤帯は正中位を保てているか?

・下肢の角度変位は起きていないか?

(拮抗筋の同時収縮が起きているか?)(図4)

さらに運動連鎖アプローチ®におけるパルペーションによって詳細に視ていくと、

・胸郭:胸椎屈曲に伴う、肋骨の下制・胸骨の尾側移動は起きているか?

・骨盤帯:寛骨は床と水平、仙骨は寛骨に対し後傾(カウンターニューテーション)しているか?

といった点も必要である。

筋肉の作用も着目していくと、さらに詳細に運動連鎖を分析することが可能である。 ただ、すべてを対象者に説明して、それを意識して行うことは困難であり、かえって混乱をきたすであろう。 そこで、動作の誘導として有効なのが、運動連鎖アプローチ®におけるパルペーションテクニックである。 対象者の動作を手で触って確認することで、動きの中で意識させる部位が絞られてくる。 また、運動中にセラピストがあらかじめ正しい動きに誘導しておくことで、自然に運動の連鎖が引き出されてくる。 対象者も意識する部位や動きのポイントが絞られることで、比較的簡単に目的の動作を遂行することができるのであろう。 クランチに限らず運動療法すべてにおいて、関節1つ1つを動かす視点を持つことで、同じ動作であっても得られる効果に違いが出てくる。

以上、簡単ではあるが、ボディーワークと運動連鎖アプローチ®における関連性について解説した。 是非、これを機に運動連鎖アプローチ®の視点からボディーワークに興味を持って頂けると幸いである。

難波 志乃(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/GYROTONIC®・GYROKINESISR認定トレーナー)

【第9回】

運動連鎖アプローチRとボディーワーク ~ボディーワークの概念~

今月は「ボディーワーク」の概念を通して「動作の質」というものについて考えていきたい。

主にヒトの身体に働きかける手段を「ボディーワーク」と呼んでいるが、その定義を確立している文献は無い。 代表的なものに「ヨガ・ピラティス・太極拳」が挙げられ、 他にも「アレクサンダーテクニーク・RolfingR(ロルフィング)・YamunaR(ヤムナ)」等、特殊な機具や手技を用いるものもある。 ボディーワークの定義としてWikipediaには以下のような掲載があるが、語彙は不明である。

①治療や自己啓発の方法として、徒手・呼吸・エネルギーに関与する形で、身体に働きかけるもの。

②いわゆる「エネルギー領域」に働きかけて、姿勢改善や「身体知覚」のというよりは「ココロとカラダのつながり」の意識を高め健康増進を目指す。

(Wikipediaより)

どのボディーワークにも共通していることは相手の身体に「気付き」を与える手段と捉えていることである。 インストラクターの指示に合わせて、身体運動やイメージ・特殊な器具等を使い、自己の身体バランス・柔軟性・硬度等を自身の 身体で感じていく。「身体運動‐身体イメージ‐呼吸‐リズム‐高揚感」が一体となることで、相手の身体能力をより引き出していくことが可能となる。

ボディーワークの一つに、「GYROTONIC EXPANTION SYSTEMR (ジャイロトニック)」というものがある。 GYRO(ジャイロ)は、らせん・円・捻りという意味を持つラテン語である。脊柱を中心に頭部・上肢・下肢・手指にまで捻りを入れながら、 リズミカルに動くことに特徴を持っている。インストラクターの声かけで、考える暇を与えずひたすら動く。 1~2時間動き終わった後には、柔軟性と筋発揮が備わっているといったことが実感できる。

ジャイロキネシスで重要なポイントは「脊椎1つ1つを動かすこと」である。 それを可能にするために、身体重心・イメージ・呼吸・地面を押す力等を組み合わせて使っていく。 ここで考えなければならないことは、「患者にとって最適な運動形態が選択出来ているのだろうか?」ということである。

例えば、腹筋のエクササイズにおいては、その方法は多々存在するが、共通していることは体幹を屈曲させる動きであろう。 体幹の屈曲という動作を患者はどのように行っているのだろうか?ということを意識して観察してみると、個々人で違うことに気づく。

・下部胸椎の屈曲で行っている。

・下部胸椎の屈曲で行っている。・頚椎の屈曲が強く、頸部筋群の活動が強い。

・骨盤帯の後傾が起こっている。

他にも多々あるだろう。

単に「体幹屈曲」といっても、その方法や代償は人によって様々だ。

ただ、どれを取っても代償動作を見逃したままでは、弊害が生じてしまう。

運動生理学的には、頭部・頸部・胸部・腰部が各々の総可動域は

屈曲245°、伸展180°となる。(図1)。

相手の体幹屈曲動作における、各部位の角度関係はどのようになっているのだろうか?

実際に確認してみると個人差があり、個々のアプローチ方法も変わってくる。

さらに言えば、頸部・胸部・腰部において、脊椎1つ1つは分離して動いていることが望ましい。 例えば、患者でよく視られる動きは、上部胸椎の動きが視られず下部胸椎の屈曲角度が過度になっている状態である。

同時に上部胸椎の代償として、下部頚椎の屈曲角度も過大となり、頚部筋緊張から頚部痛を訴える可能性が示唆される。

運動連鎖アプローチRでは、「動きを観るパルペーション」によって、 このような観察的運動連鎖では把握しきれない筋緊張や各関節の偏移をみている。(第1回「運動連鎖アプローチR概論‐運動連鎖アプローチ的身体認識論」参照)

難波 志乃(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/GYROTONICR・GYROKINESISR認定トレーナー)

【第8回】

運動連鎖アプローチRの応用 ~体幹について~

体幹に関しては、固定性・安定性 の2つの機能的な考え方があります。

〇固定性:動的な姿勢の中で制御ができない。

短縮性筋収縮もしくは等尺性筋収縮で踏ん張る。衝撃に耐えるといった場面において発揮される。

〇安定性:動きの中でコントロールできることが重要になる。

腹筋群と背筋群の力がニュートラルの状態になり、腸腰筋や腰方形筋などインナーが働きやすい状態をつくる。上記のような考え方があり、姿勢制御の幅を広げ歩行・動作の幅を広げていくためにも固定性と安定性のある体幹が必要になります。

体幹は腹横筋や多裂筋などが重要な部分として挙げられますが、 脊柱のS字カーブも重要となってきます。 脊柱には24個の骨 を分節的に動かすことで柔軟性と、衝撃吸収能力が高まり、身体への負担が軽減するなどの効果があります。

生理的な脊柱弯曲は、物体が力(作用)に対して、返ってくる力(反作用)を吸収・緩衝する働きを有しています。 ゆえに、頸椎前弯、胸椎後弯、腰椎前弯の3つの弯曲は、長軸上に加わる力を1/10まで吸収・緩衝することができます。 このことからも動きの少ない脊椎分節があると、その隣接部位への負担が増大する可能性があり、 分節性を高めていくためにも、脊椎の深層筋の促通が必要不可欠となります。

脊椎カーブの動的安定性の評価として、頸椎・胸椎・腰椎を一つのカーブにし、両肩を頭側より尾側へ軽く押して、 その時の跳ね返ってくる弾力性を評価していきます。(図1)

全ての脊椎が屈曲させた状態を作り、全体が均等に曲がりあるか特に頚胸・胸腰移行部が均等に動くかに着目します。 弾力性があるとなると椎間を繋ぐ棘筋や多裂筋が働いてきて促通されてきます。 結果的に分節的に動きやすい深層筋が促通され柔軟性のあるカーブが生まれてきます。

脊柱の安定性が改善することで、姿勢制御における幅が広がり、 頭位を正中位に保持したままでの腰部・骨盤の動きが可能となってきます。

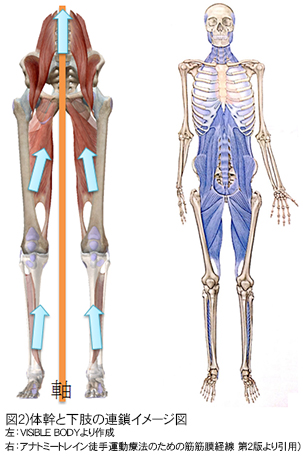

さらに、体幹の動的安定性へとつなげていくためには、下肢との連鎖が不可欠となります。 正中重力線上に寄せていく力が重要になり、特に腸腰筋・大内転筋・後脛骨筋が働くことで 体幹との連動性が高まり動的安定性を高める軸の形成に繋がると考えます。 これら筋群が適度な筋緊張を伴うことで身体の正中重力線への修正として機能し、 自由度と汎用性のある身体のコントロールにつながってきます。(図2)

大前 卓也(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第7回】

運動連鎖アプローチRの応用 ~運動器疾患と術後患者について~

日本は超高齢社会を迎え運動器疾患が50歳以降急増しています。 年代別では、50歳代は40歳代の約1.7倍に増加、60歳代では2倍を超え、70歳代ではほぼ3倍に達します。 このことからも運動器疾患は中高年で顕在化することを示しています。

疾患としては、脊椎疾患、軟骨変性が本態である変形性膝関節症や変形性股関節症が多く、 高齢者の大腿骨頸部骨折はこの20年間で3倍に、人工膝関節手術はこの10年間で2.7倍に増加しています。 今後も有病率が増えてくる可能性があり、その予防と障害の回復・改善に向けても 運動連鎖アプローチRで提唱しているパルペーションテクニックや考え方を取り入れていくことは有効であると考えています。

変形性関節症では、機械的刺激などにより軟骨の変性・磨耗を生じ、また関節周囲を取り囲む滑膜の炎症が併発して 変性が加速、血管増生や神経線維の増生をともなう関節包の線維化が起こり痛みを感じやすくなります。 そして、痛みの状態が悪化し人工関節置換術に至るケースが多く見受けられます。

手術をすることにより、術前に比べ術後は下肢アライメントに大きな変化がみられます。 例えば、変形性股関節症であれば、大腿骨頭は主に上外側、内側、軸方向の3通りの偏位を示し、 最も多いパターンは上外側への偏位で、大腿骨頭が外側に偏位することにより、 荷重部は内側に移行するため、内側の皮質の肥厚が生じる等の変化をきたします。

変形性膝関節症では、基本的に加齢に加え慢性的な機械的刺激が加わって変形をきたします。 その変形方向では内反膝と外販膝に別れ、大腿脛骨角(Femoro Tibial Angle:FTA)はの正常範囲は170~176度ですが、 内反膝では180度以上、外反膝では165度以下となります。手術を行うことによって、正常なアライメントに修正されます。

しかしながら、下肢の荷重面・重心位置が一夜にして修正されることで、起立・歩行など動的な姿勢制御において 再構築が必要な状況になってしまいます。結果、予測的な姿勢制御が損なわれ、動作時の恐怖感増悪、 全身の筋緊張などを高めることになります。これら状態によって運動の自由度、姿勢制御の幅をが減少し、 代償的な動作を使った戦略をとりやすくなることが考えられます。

臨床においては、体幹や中殿筋・内転筋の機能不全によりハンモックにもたれかかるように 大腿筋膜張筋や腸脛靭帯を使用して身体を支え外側荷重となるケースがみられます。 このような状態になると身体の軸がぶれることで、体幹・足部・上肢など他部位への代償動作を助長してしまいます。

姿勢制御においても前額面上では、非対称となりやすく、左右方向への外乱により、 重心をコントロールできないなどの現象がみられます。これは、関節運動を誘導する筋の収縮が追い付かず、 関節運動が先行することで動的安定性が損なわれる状態といえます。

受傷部位など局所へのアプローチにおいては、内在的運動連鎖の観点を加えていきます。 パルペーションテクニックにて身体・軟部組織の反応を確認しながら、運動方向を選定し運動療法に繋げて行きます。 より手術前後における身体イメージの差異を修正し、正しい身体運動に近づけることができるものと考えています。 例えば、下肢の粗大筋力向上を目的とした、キッキング という方法があります。 これは、臥位にて足底部から抵抗を加え、蹴ってもらいます。その時に、抵抗部位となる足底部(主に後足部)に圧を加え、 運動方向に応じて骨盤・体幹の代償反応をみます。

治療を進めていく上で、最終的には姿勢制御の幅を拡大させ、歩行・運動時の自由度を上げていくことが有効と考えています。 その過程として、患部局所へのアプローチとともに体幹や足部機能へのアプローチも重要となります。 それら局所と体幹・足部などの動きを、身体全体の姿勢制御に関連させていくことで身体の自由度を高めていきます。

次回術後の運動器疾患・姿勢制御にも影響を与えている体幹について解説します。

大前 卓也(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第6回】

脳卒中患者に対する運動連鎖アプローチRの応用②

立位での姿勢制御評価を解説していきます。まず前額面と矢状面に分けます。

●前額面での姿勢制御

前額面では図のように本人に左右に体重移動をしていただきます。その際の姿勢制御の評価を行います。 頭部、肩甲帯、上部体幹、下部体幹、骨盤、大腿、下腿、足部においてどのような姿勢制御が行われているかを評価していきます。 正常な運動連鎖では荷重側足部の回内・骨盤の内方腸骨(インフレア)・腰部の非荷重側への側屈・荷重側肩甲骨挙上・頭部の非荷重側への側屈がおこります。

触診としては中臀筋の筋活動を指標とします。また、中殿筋の代償としての大腿筋膜筋の緊張や姿勢制御の左右差を確認します。

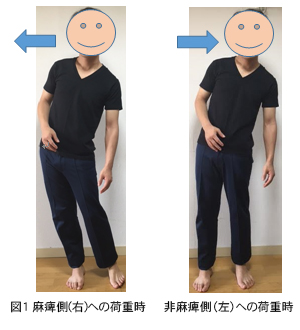

片麻痺患者の前額面での姿勢制御の主な傾向として図1のような特徴がみられます。

片麻痺患者の前額面での姿勢制御の主な傾向として図1のような特徴がみられます。〇麻痺側への荷重時に骨盤の側方移動が強くなり、

骨盤の上に体幹が乗らない。

〇麻痺側への荷重時に肩甲帯が下制し、

麻痺側体幹の遠心性収縮が困難となる。

〇麻痺側への荷重時に後方荷重となり

腸脛靭帯での筋膜性支持となる

〇非麻痺側への荷重時に非麻痺側の遠心性収縮が困難となる。

〇非麻痺側への荷重時に移動幅が少ない

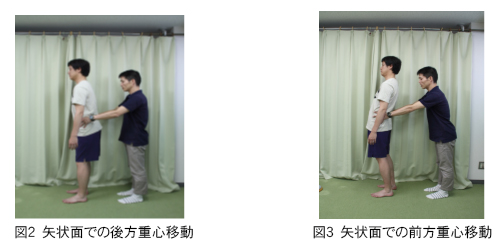

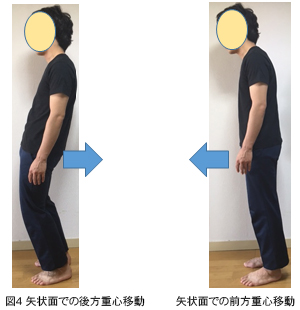

●矢状面での姿勢制御

矢状面では図2図3のように、患者の骨盤を前後に誘導しながら姿勢制御の評価を行います。 その際、頭部、肩甲帯、上部体幹、下部体幹、骨盤、大腿、下腿、足部においてどのような姿勢制御が行われているかを評価していきます。 特に矢状面では股関節・足関節の戦略を注意深く観察していきます。以上の姿勢制御評価によって得られた現象は、 歩行時の股関節・足関節の動きの戦略にも関わってきます。

片麻痺患者の矢状面での姿勢制御の傾向として、図4の特徴がみられます。

片麻痺患者の矢状面での姿勢制御の傾向として、図4の特徴がみられます。〇非麻痺側および麻痺側も両側股関節、

足関節ストラテジーの協調性がない。

〇非麻痺側優位での重心移動となる

〇膝を曲げながら前後方への重心移動を行う。

●姿勢制御の評価を歩行へ繋げる

はじめは正中での前額面・矢状面に分けて評価を行っていきますが、 徐々に左側の後方~前方を評価し左の踵接地から踵離地までの姿勢制御の評価を行い、 右側の後方~前方を評価し右の踵接地から踵離地までの姿勢制御の評価・治療を行っていくことで、 歩行の立脚期での姿勢制御の評価につながっていきます。今回は体幹・下肢を中心に述べましたが、上肢にも配慮をしながら行います。

引用文献)山本尚司:ロコモティブシンドロームを防ぐ姿勢制御の評価法.医道の日本.2013年8月号p86-92

樋口 明伸(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第5回】

脳卒中患者に対する運動連鎖アプローチRの応用①

中枢神経系に問題が生じると感覚受容器閾値の変化、姿勢緊張の問題(特に体幹・頭頚部)、 ひとつの情報(特に視覚)への固執が起きやすい。これは情報が「無い」「少ない」ことが問題なのではなく、 脳に上ってくる情報として質的に「異常」であることが問題となります。 そしてこれらのことは、代償的な過緊張状態を呈する非麻痺側にも生じ得ます。

麻痺の回復における理論的背景にもなっている、脳の可塑性がDr.Nudoのリスザルの実験により発見され、 様々な実験及び研究により脳が変化していくことが確認されています。また、脳は発生学上、 外肺葉由来であり皮膚も同様であることからも、触診による感覚入力の有効性が示唆されます。

また、「脳卒中ガイドライン2015」の中では、エビデンスとして積極的な離床、課題反復訓練、電気治療などの効果が示されており、 そこに、運動連鎖アプローチRで提唱しているパルペーションテクニックを組み合わせることが有効であると考えています。

脳卒中片麻痺患者は非麻痺側の上下肢においても、動作の遂行において困難を生じることが多くみられます。 これらは、姿勢コントロールの問題(対象へ近づくこと・対象から遠ざかること・ボディイメージ)、 手指の知覚情報(環境・対象物のもつ情報)、探索の問題によるものと考えます。

姿勢制御はPreparatory anticipatory postural adjustments (APA‘s)1)(pAPA’s)2)と Accompanying APA‘s(aAPA’s)3)に分けられます。

神経生理学的には、抗重力的な活動における神経機構は腹内側系支配であり、 ①前皮質脊髄路②前庭脊髄路(バランスのための素早い活動と姿勢緊張の自律的変化を行い、 主に同側性に動いた時の頚部・体幹の伸展を誘導:立ち直り反応) 重心移動に強く関与。 ③網様体脊髄路(安定した姿勢で優位に働き、体幹の姿勢安定性を司る)があります。 そのため脳卒中片麻痺患者は非麻痺側の体幹機能も障害をうけることになり、動作困難性が起きやすくなります。 また、脳卒中患者では運動学習においても、課題の難易度、転移性、量、興味などに配慮をする必要性があります。

脳卒中患者は上述の通り体幹機能が低下しており、立位歩行において体幹屈曲位・骨盤後傾位をとなりやすく、 中殿筋後部繊維のover useを引き起こします。そのため、立位及び立脚期に大腿筋膜張筋から腸脛靭帯にかけて、 寄りかかる戦略を用いやすくなります。また、臨床において観察される典型例として、麻痺側の足部では踵骨が内反しやすく、 非麻痺側では逆に偏平足傾向になります。

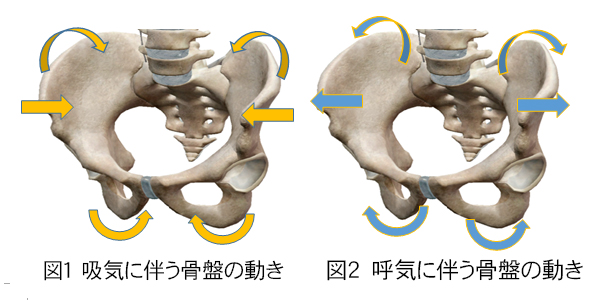

次に、脳卒中患者において立位歩行に影響を及ぼしやすい、骨盤の評価について解説します。骨盤は下記の図1・図2のような可動性があり、後方より後上腸骨棘(PSIS)を触診し、骨盤の変位を評価していきます。また、評価時に腹式呼吸を同期させると骨盤の動きが拡張し動きが触知しやすくなります。 次回は、実際にどのように姿勢制御評価を行っていくのかを紹介していきます。

(運動連鎖道場資料 カパンジー機能解剖学より 改変)

2)Preparatory APA‘s(pAPA’s):準備的なAPAであり運動が起こる50~300ms前に起こるFeed Forward

3)Accompanying APA‘s(aAPA’s):不随意的なAPAであり運動が起こっているときに起こるFeed Back

樋口 明伸(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第4回】

運動連鎖アプローチR概論―呼吸と運動連鎖<リズム運動と脳の賦活という視点から>―

今回は呼吸と運動連鎖についてリズム運動と脳の賦活という視点から述べていきたい。

呼吸は歩行運動や咀嚼運動と同様に中枢性パターン形成機構によるリズム運動の1つであり、 これが上行性網様体賦活系を刺激し、セロトニン神経が賦活され脳全体に投射される。セロトニンは ドーパミンやノルアドレナリンとともに働く脳内物質の一つで平常心や安定感に関わる。 また覚醒時には姿勢筋や抗重力筋に対して持続性緊張を与える効果が期待される。

このセロトニン神経の賦活のための呼吸は漫然と行うものではなく、近年ヨガ、ピラティス、 ジャイロキネシスなどのボディワークで行われるように集中してリズムよく、持続的に行うことに効果があるとされる。 運動連鎖アプローチR ではこのボディワークの要素を取り入れ、従来の理学療法の特色である 身体の使い方などの運動学的効果や脳の可塑性といった機能だけでなく、高揚感、充実感、 気持ちよさといった精神的な賦活をボディワークを通して促すという視点を併せ持っている。

また理学療法では痛みにアプローチする場面も多々ある。セロトニンは痛みに対しても効果を発揮する。 痛みがある場合、呼吸は早く浅くなりノルアドレナリンが活性化している状態である。 その場合にもリズム呼吸を用いることにより、セロトニン神経が賦活されて扁桃体に作用し、 扁桃体に入力する情報、及び扁桃体から出力する情報のうち、不安や恐怖の感情を抑制するとされ、 痛みに伴う負の感情を減らすことができる。またセロトニンは下行性疼痛抑制系に関与し、 脳幹網様体から脊髄後角に作用することで痛みを抑制する効果もある。

このように呼吸法を通じて姿勢や痛み、精神的なコントロールに作用をもたらすことが可能になる。 そして運動連鎖アプローチR では、この呼吸法をいわゆる呼吸理学療法の視点だけでなく、 ボディワークの視点も含めた幅広い視点から理学療法と融合し、多角的な視点からのアプローチを行っていく。 興味がある方は是非一緒に運動連鎖アプローチRを学んでいこう。

山岸 恵理子(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/呼吸療法認定士)

【第3回】

運動連鎖アプローチR概論―呼吸と運動連鎖―

人は1日に15,000回以上の呼吸を行う。フィジオ運動連鎖アプローチ協会では、呼吸を「運動連鎖の最小単位」と捉え、 1本1本の肋骨の変位を意味があるものとして臨床推論をしていく。

呼吸は横隔膜及び外肋間筋の作用により胸郭の容積を変化させ、胸腔内圧が陰圧になることで惹起される。 この『胸郭』は柔軟性のある籠であり、姿勢や四肢の変化に影響を受けやすく、 全身の代償作用を有する。そのため呼吸を評価することにより、全身の代償としての胸郭という視点で 評価することができる。

胸郭の代償作用の1つとして、頭蓋・顎関節由来の代償作用がある。運動連鎖アプローチRでは 上部平衡系と称するもので、頭蓋と頚部のアライメントにより胸郭の代償作用が生じる。 最も一般的な例としては頭部前突位による上部胸郭の後弯であろう。この姿勢では上部胸郭の可動性の 低下はさることながら、横隔膜の可動性も低下する。そのことにより、浅く早い呼吸が生じることとなる。

2つ目に上肢の運動軸としての代償作用がある。肩甲骨は胸郭との間で肩甲胸郭関節を作り、 肩関節と体幹の連結を行うだけでなく、肩甲骨や肩関節周囲筋の働きにより平衡機能や呼吸機能にも関連する。 脳卒中片麻痺では肩甲骨のアライメントが変化しやすく、胸郭の左右非対称性が生じやすいため、 呼吸状態の左右不均衡が生じることとなる。

3つ目に骨盤帯・下肢からの代償作用がある。骨盤帯は腰椎及び、腰方形筋や大腰筋その他の 腹筋群や背筋群により胸郭と連結している。肩甲骨と同様に平衡機能や呼吸機能とも関連する。 特に腰方形筋や大腰筋は横隔膜の後ろを通り、筋膜性の連結があるため呼吸との関連も深く、 下部胸郭の前後左右の非対称性につながり、呼吸状態の前後左右不均衡が生じることとなる。

以上のように呼吸状態を評価することにより、四肢の機能や姿勢の影響を評価することができる。 ともすると各関節や部分での評価となってしまいがちだが、全身を1つのシステムとして評価することに 運動連鎖アプローチR の意義があるように感じる。今回は呼吸、胸郭システムを中心に記した。 次回は、呼吸と運動連鎖をリズム運動・脳との関連いう視点から紐解いていきたい。

山岸 恵理子(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター/呼吸療法認定士)

【第2回】

運動連鎖アプローチR概論―内在的運動連鎖―

フィジオ運動連鎖アプローチ協会では、運動連鎖という概念を、「観察的運動連鎖」と「内在的運動連鎖」という 2つの概念に分けて考えている。「観察的運動連鎖」とは理学療法士が得意とするところの視覚を通した動作分析に代表される。

人体の骨関節においてはある程度一般化された体系があり(上行性運動連鎖や下行性運動連鎖など)、 そのため「観察的運動連鎖」では一つの関節の位置が決まれば生体力学的、人体構造学的法則により他の関節の位置まで 大まかに把握できるという利点がある。熟練により、歩行動作などの 分析においても視診のみにて動作の解釈が可能となる。

「内在的運動連鎖」とは触覚(以後は触診)を通して、身体の運動連鎖を把握する。ここでは骨関節に限らず軟部組織、 特に皮膚やさらに筋膜まで含めた身体の表層部分の連鎖が重要となる。皮膚や筋膜などの軟部組織も やはり大きなネットワークがあることは、近年アナトミートレインや筋膜リリースなどの概念が紹介されるようになり、 理解しやすくなったといえる。

また古くは東洋医学の経絡などもある部分ではこの軟部組織の連鎖を診ているものと考えられる。

「内在的運動連鎖」の最も大きな利点は、複雑な身体運動である歩行や走行、 またはスポーツ競技に特化した独特な動き(野球のバッティング、ゴルフのスィング動作など)も、 実際の動きを診ずとも、触診にて皮膚や筋膜の流れを追うことで動作分析することが可能である。

これは軟部組織にはその人の身体情報が内包されていると考えるため、 皮膚や筋膜の動きの方向はその人の身体運用と密接に関わっているからである。 また、この皮膚や筋膜の動きが滞っていたり破たんした部位では“違和感”や“不快感”を感じる。 よって運動連鎖アプローチによりこの軟部組織の動きの質を改善することで、身体運動の動きの質も改善する。

従来の触診はいわゆる解剖学的触診であり、主に骨・関節・筋肉などの解剖学的組織の把握や局所に直接物理的な刺激を 加えることが目的であったが、「内在的運動連鎖」で使用する触診は①受動的触診と②能動的触診の2つの触診方法があり、 それぞれは主に生体の変化と反応を診ること、そしてその反応を引出しつながりを誘導するところに、 従来の解剖学的触診との違いがある。

①受動的触診では相手の身体に触れた際にこちらからの働きかけを一切なくし、ただ黙って手を置くことにより、 相手から感じる皮膚や筋膜の情報を一方向的に受け取る。これは現時点での相手の身体アライメントを把握することに役立つ。

②能動的触診では相手の身体に触れた際、施術者がある方向に軟部組織を動かすことにより、相手の軟部組織の反応を受け取る。 たとえば肩甲骨の高さに左右差がある場合、どちらの肩甲骨が挙上、もしくは下制させたほうがよいか迷うことが多々あると思われる。 その際、右か左のいずれかの肩甲骨周囲の軟部組織を能動的に動かすことで、反対側に反応があるかどうかを確認し、 反応があった側を治療側と決定する。(右肩甲骨に触れた際、何かしら左肩甲骨に反応が生じる。 逆では何の反応も生じない場合、治療部位は右肩甲骨となる)。

このように①受動的触診では相手の身体アライメントを把握する際に使用し、②能動的触診では治療的アプローチを行う際の、 施術方向や力加減、施術部位などの決定に使用される。

以上で運動連鎖アプローチにおける「内在的運動連鎖」について述べてきたが、 運動連鎖の把握には視覚的に優位な場合と触覚に優位な場合とそれぞれに一長一短がある。 どちらが優れているとは言えず、どちらをも補完するような形は一つの理想形といえる。 しかし各々の施術者の優位な感覚や思考法があるため、各人が得意な診方を習得していくことが大事といえる。 触覚的な感覚が優れていると感じる方や視覚的な動作分析を苦手と感じる方は、 一度は運動連鎖アプローチの門を叩いてみることをお勧めする。

芹澤 誠(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)

【第1回】

運動連鎖アプローチR概論―運動連鎖アプローチ的身体認識論―

あらゆる治療方法には、それぞれ特有の身体観がある。例えば理学療法では人体の動きを関節運動や筋運動によって理解する身体観となることが多い。 また鍼灸では身体をツボという“点”を経絡という“線”で結んだ身体観によってとらえられる。

カイロプラクティックでは脊柱を中心とした骨格構造に注目した身体観が一般的だと思われる。 他にも、脳神経を中心とした神経学的身体観、心理/認知的機能を中心とした認知神経科学的身体感、 感情変動を中心とした身体観、身体をエネルギー体としてとらえるエネルギー的身体観など、 治療家はそれぞれの治療家の寄って立つところの認識によりさまざまな身体観を持っている。

運動連鎖アプローチ的身体観では、大前提として人の身体は解剖学的にも機能的にも様々な階層性(レイヤー)が 存在するという認識が不可欠となる。階層性とは人の身体は骨があり、骨同士で関節を作り、 筋膜で包まれた筋肉・靭帯・腱でつながり、その周りを血管・リンパ管がめぐり、脳神経を中心とした神経系で統制されている。 そしてそれらが皮膚という膜で全身が包まれている。

さらに、それぞれはこの地球において重力という力の影響を受けながら、姿勢を保持するために互いに連携し合い平衡を保っている。 このような身体観において運動連鎖という言葉は、骨関節による運動のつながりを指すのみではなく、 身体を構成する全ての要素のつながりを運動連鎖アプローチでは運動連鎖と認識している。 この場合、身体内の連鎖を把握していくためには、身体における多様な側面の認識と、 それを触知する施術者の感覚が非常に重要となる。

運動連鎖アプローチ代表の山本はこのような運動連鎖を一般的な運動連鎖に対して、“内在的運動連鎖”と呼んでいる。 運動連鎖アプローチの最も重要なテクニックである“触察(パルペーション)” つまり触診では、必ずどの組織へアプローチしているのかをはっきりと意識しながら行う。

触れる場所は当然体表となるが、体表を触れながら、施術者の認識は骨・筋、筋膜・神経・血管など 必要な箇所にラジオの電波をキャッチするようなごとくチューニングを行う。 このため、運動連鎖アプローチ的身体観では場面や状況によって、施術者は目の前のクライアントが、 骨関節からのアプローチが有効なのか、もしくは皮膚・筋・筋膜など表層のアプローチが有効なのか、 さらには臥位か座位か立位のいずれの姿勢反応が有効なのか、さまざまな条件に施術者の意識を変化させながら 触診を通じてモニターを行い(チューニング)、クライアントに対する身体観を変化させていくことが大事となる。 また、セラピストは、状況に応じた柔軟な思考が必要とされる。

次回は「内在的運動連鎖」について紹介したい。

芹澤 誠(フィジオ運動連鎖アプローチ協会 インストラクター)